【石臼在风水上有什么说法 石臼的风水之说】

半岛网消息 张永军,日照市东港区(市中区)作家协会副主席,海曲文学重点作者 。本文是他的《石臼所记忆》连载之四 。

文章插图

广袤无垠的大海孕育了这里的海洋文化,耕海牧渔的石臼所人,数千年来过着自由自在的海上生活 。“靠山吃山、靠海吃海”的习惯影响了这里一代又一代人 。他们熟悉海洋海流、潮涨潮落,深知天气阴晴、季节变换对于渔业生产的影响,对于海洋货物运输、生意买卖、商贸流通等行业可以说无师自通 。其实他们算不上会种庄稼种蔬菜,更不懂得养花弄草,因石臼所特殊地质地貌等自然因素影响,石臼所人很会买粮买菜 。

一

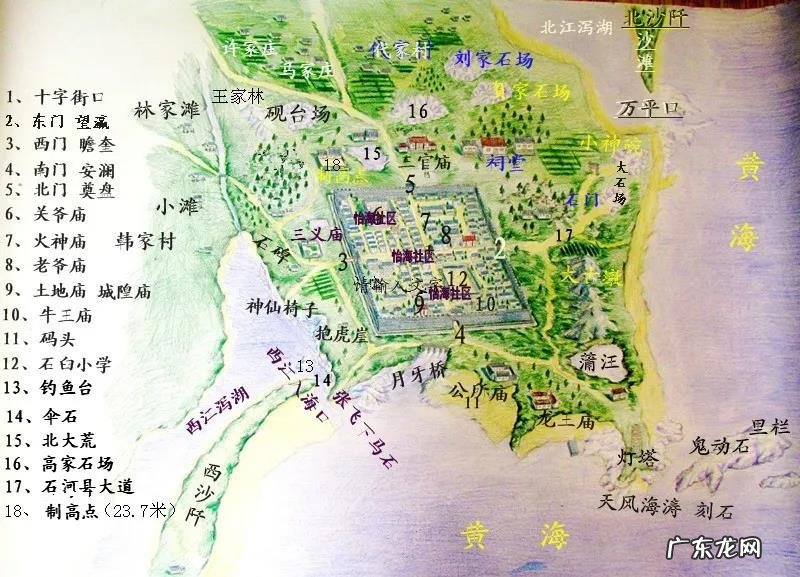

石臼所城里十字大街交汇点为石臼所中心 。该处为北纬35°32′东经119°3′ 。石臼年平均气温摄氏11.6度 。东、南两面临黄海,北侧为万平口潟湖,西侧为西江潟湖,明代以前是典型的半岛;南宋时期曾称这里为“石臼岛” 。西倚“一代文峰”孤奎山(较早的军事地图和航海图上称孤奎山) 。向北十公里被丝山环抱,离西北方向日照城十一公里,西南离夹仓重镇十公里 。

日照县地形图清楚表明石臼所处于县东南丘陵加小平原地带 。县域内西北方向金水缓缓流向东南,一路曲湾流淌成付疃河,在石臼所西十公里处奔向大海 。这条生命之河孕育了日照先古,也滋润了石臼所人 。从地理位置看石臼所属于风水宝地 。

文献记载,4000年前,石臼先人迁徙至此,聚族而居 。从石臼嘴老灯塔处北侧大沙墩(古称“棘古津”,俗称“大古墩”)被海浪冲刷出来的红灰色陶碗、陶盆碎片和碳化砂土中掺杂着夹砂红陶碎屑可以看出,碳化面积虽只有100-500平方米不等的几处,但现场调查,至少也得有八、九户人家的几十个口子居住 。估计他们都是靠捉鱼为生的渔人,这或许就是石臼所人的先祖 。但在60年代末至70年代初,对这类小范围碳化面积的古迹,根本没有人去在意,也没有引起官方的关注 。殊不知,这类古迹小事却能反映出古石臼人迹生存、生活生产的轨迹 。1934年春天,中研院史语所的专家在山东沿海进行了为期两个月的调查,写出了《山东日照县考古调查记》和《鲁东调查》报告,对沿海一带的“大孤堆”(俗称大古墩)以及碳化状况也有考证并加以推断论证,普遍认为山东日照沿海一带确实存在过龙山文化中晚期遗迹 。

古代沿渤、黄海一带地域泛称“东夷”,到了春秋、战国至秦汉或更早的商周时期,所谓石臼所的土著先人,其实都是从内陆试探着迁向后来被称为石臼所的地方的 。史前的石臼所一带是燕山造山运动形成的地质地貌,地下埋藏着巨大的整体花岗岩岩石,经过近亿年的暴晒雨淋、爆裂风蚀,地质地貌发生了变化,高顶削平,沟壑填满 。受海风影响,石臼所东、南两面海蚀陆地达两三公里 。万平口和西江两个潟湖周边产生大面积盐碱滩,土地贫瘠瘦漏,没有农作物生长,大量的紫蓬菜和红柳灌木充斥潟湖周边;其实石臼所仅是一个靠黄海西岸的边陲小隅,是一个小小地方 。从原石臼公社的东海裕遗址可以推断出石臼所渔人的生活轨迹 。因为紧邻黄海和显要的地理位置等原因,一直到了近代才被航海家们所认识 。所以,石臼所作为地名,标在世界航海图上是顺理成章的事 。

文章插图

明洪武十七年(1384年),从山东半岛一直到福建沿海无一不受倭寇侵扰,居民无法正常生产生活,各地遂上报朝廷 。不只是明朝,明之前的年代,倭寇骚扰就已经成为沿海居民的心头大患 。为防倭寇继续侵扰,太祖朱元璋下令,在全国沿海推行军事单位行政管制 。根据各地方地域不同和人员居住以及密集程度,各地要建“卫”设“所”,再划分卫卫之间、所所之间的距离,便于相互之交协调;其中安东卫就是那个时期设立的 。卫以下设所,卫也有大有小,安东卫作为大卫,下设五个所 。为“前、后、左、右、中”所 。石臼设为后所,也就是“备御千户所”,此后始称石臼所 。据清光绪十一年续修的《日照县志》载:“石臼所城,周三里有奇,高丈四尺,南北西三门……同治六年(1867年)避寇复修,光绪十一年(1885年)重修” 。此时,石臼所一直作为沿海重要口岸备受朝廷关注,每个朝代都有军队驻扎,所以就比较出名了 。

- 哄女朋友的甜言蜜语句子 哄女朋友的甜言蜜语

- 我才不要和你做朋友呢的拍摄地点在哪

- 又顺利又有财气的网名 又顺利又有财气的名字

- 跨境收款哪个费率低?好用吗?

- 跨境支付平台有哪些?有哪些优势?

- 红洋葱和黄洋葱哪个好吃

- 合肥龙虾产地在哪儿 合肥龙虾产地在哪

- 两元店在哪里进货 开一个2元店哪里进货

- 山头火命男配山头火女好不好

- 多肉开花是为什么 多肉开花意味着什么

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。