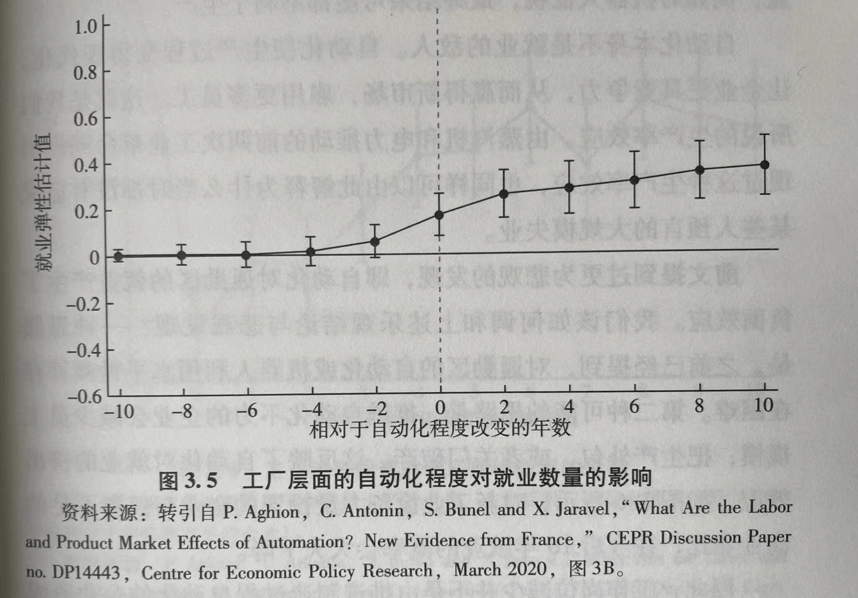

接下来 , 我们试图在个体工厂层面测算给定时间的自动化程度提高对当时就业的影响 , 以及对2年、4年和10年后就业的影响 。

我们的测算结果显示 , 自动化对就业其实有正面促进作用 , 而且随时间加强 。 一家工厂的自动化程度在当前提升1个百分点 , 会使2年后的就业提高0.25%,使10年后的就业提高0.4%(图3.5) 。 特别需要指出 , 这个效应对非技能制造业工人依然为正 。 或者说 , 与人们的预想相反 , 自动化给工厂创造的就业岗位多于摧毁的就业岗位 。

文章图片

应该看到 , 自动化带来的积极效应不止于就业方面 。 我们还发现 , 自动化会导致销售额增加 , 消费价格下降 。 因此 , 它促进的生产率收益被员工、消费者和企业等各方分享 。

那么 , 如何解释自动化水平与就业在企业层面的这种正向关系?我们很快能想到的一种解释是 , 自动化水平较高的企业有更高的生产率 , 使它们的产品能比竞争对手给消费者带来更大价值 , 从而扩大市场占有份额 。 反过来 , 市场份额的提升促使积极推进自动化的企业扩大生产规模 , 从而雇用更多的员工 。

如果从个体企业提升到产业层面 , 乃至整个经济层面 , 结果又会怎样?自动化程度较高的产业的就业会增加 , 还是减少?在这里 , 我们再度发现自动化与就业之间存在正向关联:自动化程度最高的产业 , 恰恰是就业增加最多的产业 。 总体而言 , 更多的自动化伴随着更多的就业 。 所以 , 试图减缓国内企业开展自动化的任何措施 , 例如对机器人征税 , 最终结果可能都不利于生产 。

自动化本身不是就业的敌人 。 自动化使生产过程变得现代化,让企业更具竞争力 , 从而赢得新市场 , 雇用更多员工 。 这就是我们所说的生产率效应 。 由蒸汽机和电力推动的前两次工业革命同样出现过这种生产率效应 , 也同样可以由此解释为什么当时都没有造成某些人预言的大规模失业 。

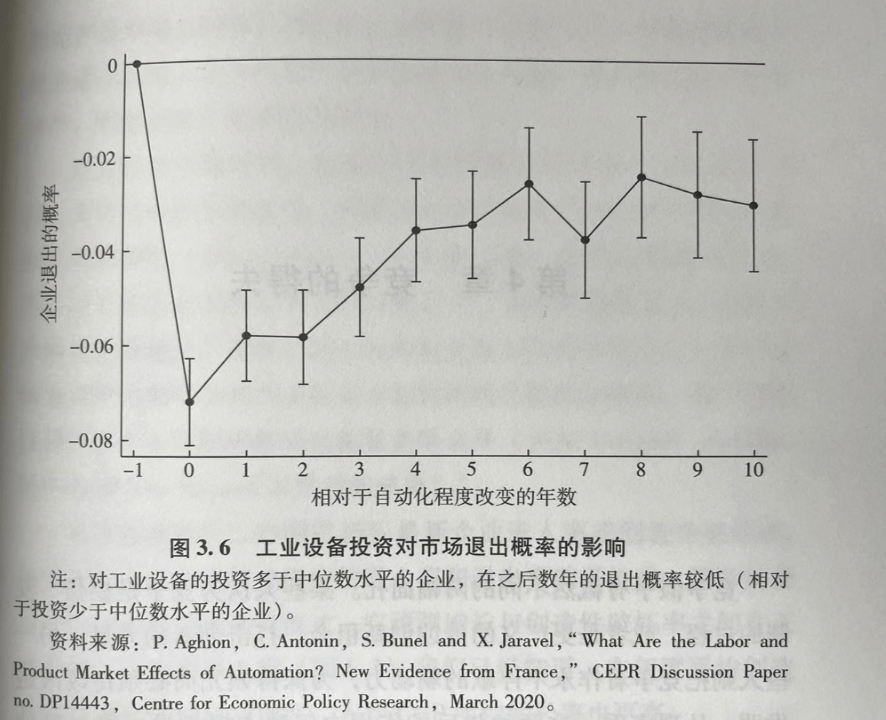

前文提到过更为悲观的发现 , 即自动化对通勤区的就业产生了负面效应 。 我们该如何调和上述乐观结论与悲观发现?一种思路是 , 之前已经提到 , 对通勤区的自动化或机器人利用水平做测算存在困难 。 第二种可能的思路是 , 推进自动化不力的企业会减少员工规模 , 把生产外包 , 或者关门破产 。 这反映了自动化对就业的挤出效应 。 如图3.6所示 , 对新工业设备大量投资的企业与投资不足的企业相比 , 在今后10年歇业的概率会大大下降 。

文章图片

因此 , 工作岗位减少并不是由推进制造过程自动化的企业造成的 , 而应该归咎于那些错失自动化的关键节点而被迫缩减生产规模乃至退出市场的企业 。 也可以认为 , 自动化是通过创造性破坏的过程导致工作岗位的减少 。

过去的技术革命历程表明 , 它们都没有造成许多人预想的大规模失业 。 事实上如我们所见 , 致力于生产活动自动化的企业或工厂会成为就业的净创造者;开展自动化不力的企业才会破坏就业 , 因为自动化推进不成功会导致它们走下坡路 , 甚至退出市场 。 我们在本章的分析带来的一个有意思的启发是 , 对机器人征税可能造成反生产的效果 , 因为这种税收不利于自动化 , 将束缚企业开展创新、拓宽市场和创造新就业的潜力 。

撰文|菲利普·阿吉翁 等

摘编、编辑|李永博

【我们需要担心技术性失业吗?】

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。