文章图片

图片来源:敦煌研究院

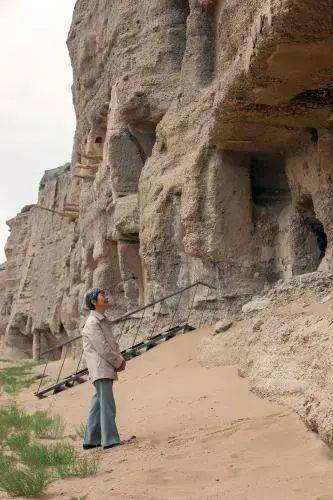

1998年 , 樊锦诗受命担任敦煌研究院第三任院长 。

樊锦诗眼中的敦煌 , 是“一千年的古代艺术家的创造 , 他们默默无闻 , 给我们留下这么内容丰富的一份遗产 , 在世界上都是独一无二的 。 ”

石窟、壁画 , 总会慢慢衰老 。 她想尽办法给那些珍宝“续命” 。

1999年开始 , 来敦煌的游客们多了 , 樊锦诗既高兴又担忧 , 因为“洞子看坏了绝对不行 , 不让游客看也不行 。 ”

文章图片

2011年8月 , 樊锦诗检查加固后的莫高窟北区洞窟 。 图片来源:敦煌研究院

她开始四处奔走 , 提出要“限流” 。

樊锦诗和同事们在参观洞窟的路线、洞窟开放的条件等方面 , 制定了详细标准 , 改变了以往单一参观洞窟的模式 , “联合国教科文组织也将我们作为一个成功案例 , 向全世界推广 。 ”

樊锦诗提出了“数字敦煌”的构想 , 包括要为莫高窟建立数字档案 , 将洞窟、壁画、彩塑 , 以及与敦煌相关的一切文物加工成高智能数字图像等等 。

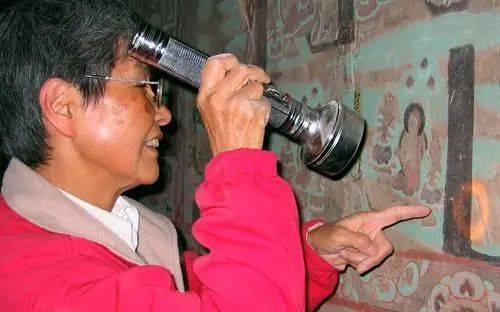

文章图片

樊锦诗用紫外线灯在454窟调查壁画题记 。 图片来源:敦煌研究院

经过十多年努力 , 2016年5月1日 , “数字敦煌”资源库上线 , 观众可以在线欣赏30个经典洞窑的高清图像 , 全景漫游这座古典艺术宝库 。 由此 , 它们在另一种意义上得到了“永生” 。

在敦煌五十多年 , 樊锦诗走遍了大大小小735个洞窟 , 看遍了每一寸壁画、彩塑 。 一生择一事 , 一事终一生 , 这就是樊锦诗的真实写照 。

在我国科技界

还有很多科学家也属虎

他们在各自的领域披荆斩棘

为科技事业的进步与发展鞠躬尽瘁

向他们致敬

综合中国科协、中国新闻网、中国科学院、北京科协、敦煌研究院、本报此前报道等

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。