当时,小店的生意很火,附近有上海电缆厂、上海机床厂,都是几千人的大厂,工人下班都是成群结队来吃面 。弄堂地方小,只有6张长条桌,每张坐4个人,经常有人站着吃 。附近还有机电学校,学生们中午放学穿过弄堂就来吃面了 。“这帮小朋友,吃饭吵得不得了 。”随着面条的生意越来越旺,其他点心就不做了 。店里最出名的还是辣肉面,夏妙珍记得很清楚,1.1元一碗,还收粮票 。

那时候,她每天4点多起床,带着4个小工,炒辣肉,烧大排、肉圆、素鸡,还有其他浇头,一天要卖三四百碗面,用掉150斤面条 。一年365天,除了过年,夏妙珍一天也不休息,发高烧也咬咬牙挺过去,等关店后再去医院看病 。

那时候,过街楼里摆了3个煤炉,一个蒸馒头,一个炒菜,一个下面条……日子,就在这下面条、炒辣肉的氤氲热气中,一天天地过去了 。3个孩子也都长大成人,完成学业,有了工作 。

搬到松花江路铁路旁

这一做,就是20年 。2008年,延吉东路弄堂动迁,夏妙珍的店面没了 。这时她也60多岁了 。一位街道干部对她说,夏阿姨,你的面在长白地区蛮出名的,关了可惜 。松花江路有个门面,你来吗?夏妙珍去看了,就在铁路旁,对面是个小医院,没有其他商业网点,这生意怎么做啊?不过,她也舍不得苦心经营的面店就此消失,就去了 。新店60平方米,和原来的弄堂棚子相比,鸟枪换炮,自然租金也高了好多 。刚开业时确实冷清,但一个月后,生意就做起来了,老顾客都追来了 。“酒香不怕巷子深嘛!”说着,夏阿姨有点小得意 。

文章插图

现在,在松花江路店里忙碌的是杨艺,夏妙珍的大女儿,今年58岁 。店搬过来以后,规模比原来大了,而夏阿姨年岁上去了,也比较吃力 。当时杨艺在医药公司做销售 。夏阿姨问她,是不是愿意来店里做,如果愿意就来学,先从下面条做起 。杨艺答应了 。于是,40多岁的杨艺利用双休日来这里“当学徒”,几个月后,她把老妈的手艺基本上都学会了,炒出来的辣肉味道一点不走样 。“女儿长得像我,做事风格、说话腔调也像我,动作快,甚至还有客人会认错 。”夏阿姨说 。

“做面馆有劲吗?有劲!吃力吗?吃力 。我早上3点半就起来了,4点多第一个到店里 。5点,其他员工到了,进货、洗菜、炒浇头,做准备,5点45分就营业了 。创业容易守业难 。坚持下去要有毅力的 。这十几年,我基本上天天在店里,旅游都不去的,外孙女十岁生日也没有请假 。有一次出了车祸,做了CT回去后只睡了一个小时,不放心,又赶到店里来 。”杨艺说,“怎么说呢,要想生活好一点,总要吃苦的 。一方面,这个店总要传承下去的,毕竟两代人了 。这么多年,忙得很充实,员工都像姐妹了 。另一方面,我也喜欢这一行 。我是老大,以前在家买菜烧饭也是我 。做餐饮我好像有天赋的,就说炒辣肉吧,我加作料多少从来都是凭感觉的 。”

都是“有天赋”“凭感觉”,这对母女还真挺像的!

文章插图

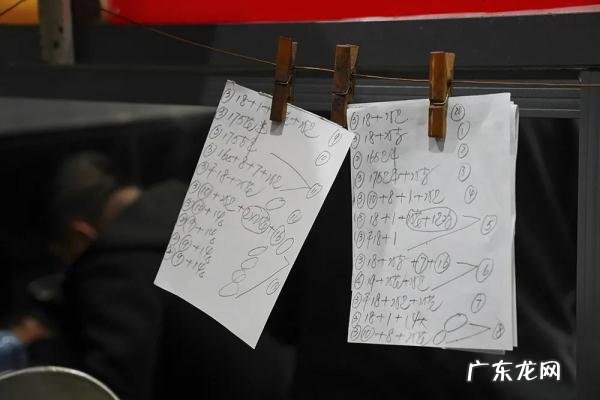

门口收银的是儿子杨文 。他是老三,文质彬彬的 。他十年前从单位辞职后,也来这里帮妈妈和姐姐一把 。杨文至今还是手写菜单,写满一页交给厨房 。菜单上字很少,几乎都是数字“密码”,见记者十分好奇,杨文一一“破译”:“第一个圈内数字是分量,3是三两;‘干’是干挑;后面数字是浇头价格,16是一客辣肉,8就是半客辣肉,加三角形的是大排,有‘大’字是大肉;‘旦’是荷包蛋,‘旦’圈起来就是卤蛋;打个框是不要生葱;最后一个数字是出面的顺序……”这些暗语,是从夏阿姨的弄堂面店一直传下来的 。这张菜单,也是独一份的 。

- 南京六朝古都是哪六朝

- 台风的名字都是怎么起的

- 二手房装修是刷墙漆还是贴壁纸

- 出门正对墙 风水化解 开门正对墙风水好吗

- 玫瑰花颜色的寓意都是什么

- 家里墙缝有蚂蚁怎么办能除根

- 立邦珍珠白墙面漆效果图

- 福州风水宝地出名人是谁

- 纹身贴怎么贴

- 螃蟹是海鲜吗

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。