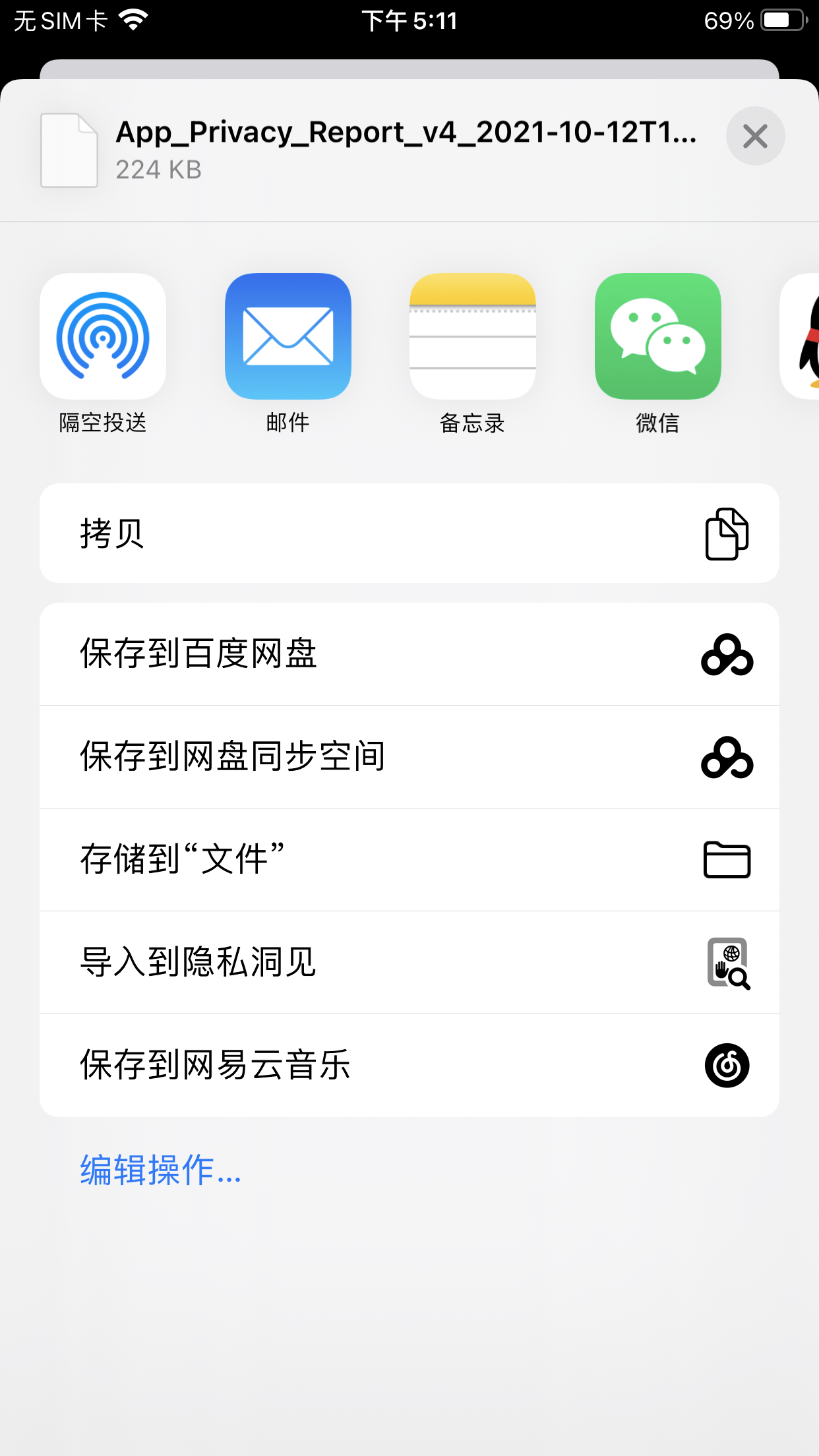

南都采访人员发现 , 点击iOS15中的记录App活动中的“存储App活动”可以选择多种导出方式 , 既可以选择像隐私洞见App这样的第三方软件打开 , 也可以直接导出文档 , 将后缀更改为“txt”格式后 , 可以看到代码形式的App访问记录 。

文章图片

多种导出方式 。

文章图片

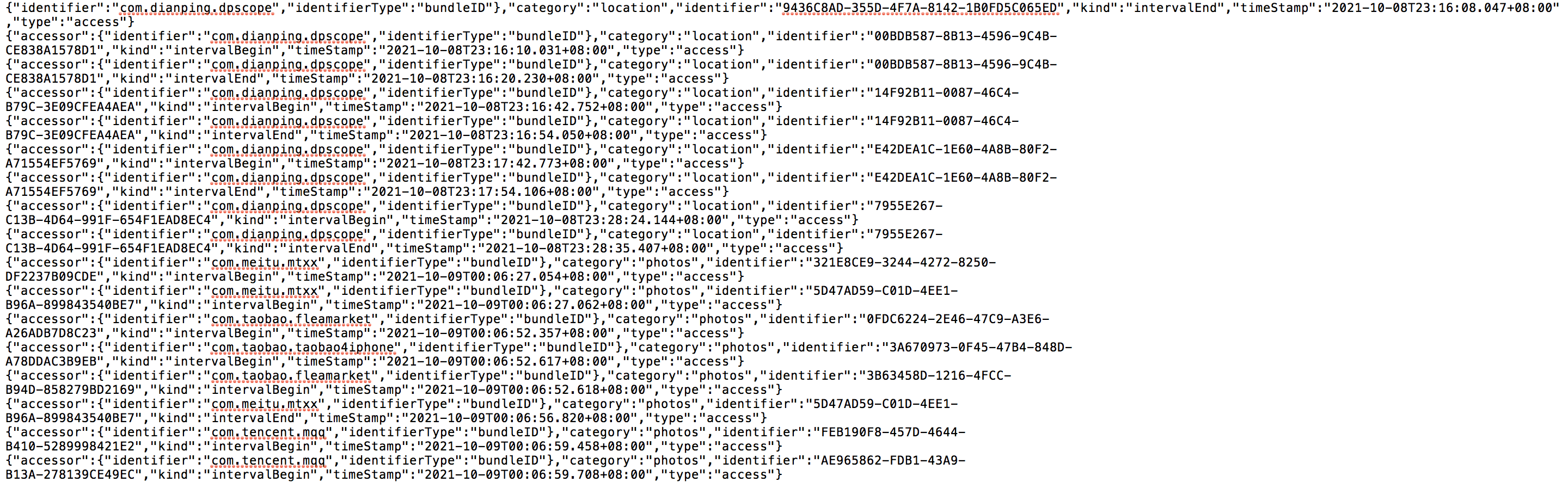

代码形式的App访问记录 。

值得注意的是 , 除美团外 , 其他App是否存在频繁访问用户个人信息的情况?

开启iOS15中的记录App活动功能后 , 10月12日下午 , 南都采访人员测试发现 , 不止美团 , 多款App均有连续访问用户个人信息的记录 。

仅就访问地理位置信息来说 , 测试结果显示 , 美团在10月12日19时24分、19时25分、19时32分等时间获取定位;支付宝在11日17时34分、17时35分、17时40分等时间获取定位;中国农业银行在9日13时46分、13时48分、13时50分获取定位 。

文章图片

支付宝在11日17时34分、17时35分、17时40分等时间获取定位 。

另外 , 测试结果显示 , 王者荣耀和大众点评曾在2分钟内连续获取3次位置信息 。 淘宝、闲鱼均曾有多次读取用户相册的记录 。

文章图片

大众点评曾在2分钟内连续获取3次位置信息 。

3

专家:频繁定位或成行踪轨迹 , 技术黑盒需透明度

为何这么多App频繁访问用户个人信息?这种做法合规吗?企业如何权衡“便利”与“隐私”?

在中国电子技术标准化研究院网络安全研究中心测评实验室副主任何延哲看来 , App收集个人信息的频率需要控制在个人保护法所规定的必要性范畴之下 , 高频率收集个人信息可能会让数据变得更敏感 。

“比如地理位置本身不是敏感个人信息 , 但是高频率地收集地理位置信息后可能会形成行踪轨迹 , 用户的行踪轨迹就是敏感个人信息 。 ”他说 。

至于企业为何频繁访问用户信息 , 何延哲分析认为 , App为了提升用户体验 , 用到了一个可能会影响到用户隐私 , 或者说可能影响到用户安全感的一个功能 , 然后在决定是否告知同意时 , 并未考虑进去 , 而最后被网友发现反过来质问 。 因为在平衡好体验和隐私的环节 , 企业替网友做了决定 , 大家不买账了 。

“所有互联网企业在技术层面上都会面临一个问题 , 即客户需要及时性的反馈 。 事实上 , 如果没有预处理 , 这种反馈效率会很低 , 因此通过读取数据进行预处理是有必要的 。 ”对外经济贸易大学数字经济与法律创新研究中心执行主任许可说 。

许可认为 , 分析这类事件都要基于事实认定 。 如果App在读取数据之后没有上传、泄露 , 那就是合法的;如果将数据上传了但并未做出后续处理 , 这类情况在国内法律中尚无定论 , 但他认为是合理的 , 毕竟没有给个人带来真正意义上的损害 。 但如果不仅上传备份了 , 还做了进一步的处理 , 那无论企业怎么声称是为了用户的利益或便利进行该操作 , 都违反了相关规定 。

在何延哲看来 , 企业通过评估保护个人信息 , 可以有三个方面需要考虑:一是需要进行相关方咨询 , 也就是征询消费者的意见 , 但是实践层面还很少有人这么做;第二 , 评估的结论是轻微影响、低风险的处理活动是可以接受的 , 也就是说如果评估人员认为App的行为事实上没有侵害到隐私 , 那么可能也会选择直接上线功能而不事先告知;第三 , 影响评估本身也是一个自反馈机制 , 发现问题 , 解决问题 , 优化机制也是评估的一部分 。 这也充分体现了风险管理中的动态平衡机制 , 合理利用影响评估不是彻底避免隐私问题 , 而是使其趋向于动态平衡 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。