于是,我们也不会很难理解,那些永生的血族们,为何最终纷纷走上寻求死亡的道路:本来用来诱惑人类的“死亡愿望”,鸠占鹊巢反转为死亡使者们的内在驱动;当永生终结,死亡降临的时候,存在才变得真正有意义,存在才成为一种价值 。从这个角度来说,正是20世纪后的我们不断在重复萨特等人的生命哲思,跟随存在主义的拷问去探索自身,当代吸血鬼的形象重点才从“血”转向了“永生”,才从前现代的恐怖生物,转化为现代人夜间阅读并沉醉的耳边低语——是存在主义让吸血鬼文学获取了人类的主体性 。

从野兽到美型:获取血液方式的合法化

人类赋予的主体性,是《德古拉》前后的吸血鬼文学存有现代性的标准,而一旦我们将自我投射在吸血鬼身上,将人类的心智投射在这些超自然生物之上,将它们作为毫无疑问的叙事主体的时候,其实“永生”的话题往往更多是一种心理层面的“超越”,而更让读者和代入者心潮澎湃的,则是一种独特的,与众不同的现时生活方式:吸血鬼的生活方式是什么样的?更为现代性的读者态度是,我们并非要以“猎奇”的态度去寻找吸血鬼生活和人类生活的不同,这些不同早就被无数的民间传说所渲染到极致;读者已经不再满足幽暗精致的古堡、棺材、烛火与黑夜,而期待吸血鬼们能够更像普通人类一样去生活,然后在人类的日常生活中创造“震颤”——一旦吸血鬼能够融入到人类世界,这也意味着我们成为它们的真正可能性 。这是经久不衰的现代性命题:我们在日常生活中寻找超越,这种超越必须来源自我们熟悉的切身环境,却又不能平庸到就是生活本身 。

吸血鬼的人类主体化,首先迅速反映在吸血鬼的外在形象上 。《德古拉》创造了第一个“像人”的吸血鬼,彻底把这一种族从野兽、怪物的范畴中区分出来,导向“类人生物”;但是此时的“人化”绝非一种面向人类的亲近,而是为了达成邪恶目的的伪装;因此,这种伪装依然是难以逃脱野兽本性的 。1922年F.W.茂瑙的默片经典《诺斯费拉图》(拍的就是德古拉,没钱买版权罢了)中,对外号称贵族伯爵的诺斯费拉图在受害者眼中展现的,无非是一个形容猥琐、长着獠牙的秃头,那扭曲而恶心的表情让你觉得它还不如更像蝙蝠好些 。

文章插图

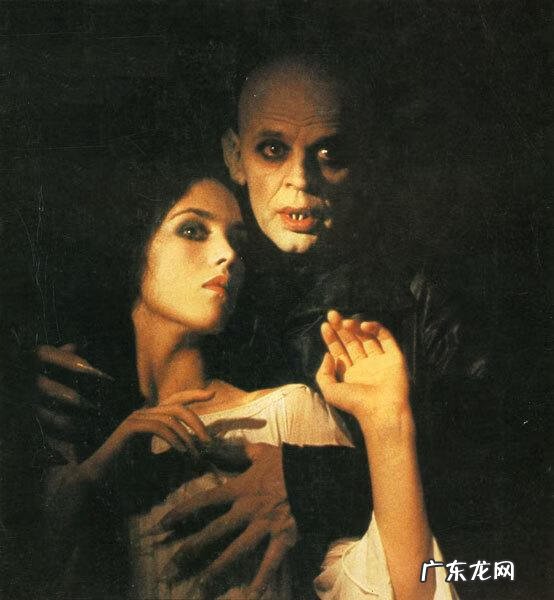

《诺斯费拉图:夜晚的幽灵》剧照

1979年赫尔佐格导演的《诺斯费拉图:夜晚的幽灵》里的吸血鬼形象虽然气质文艺而脆弱,但还是遵循茂瑙的路线更突出野兽的一面,直到B级片历史上的天皇巨星贝拉·卢戈西横空出世,第一个在荧幕上让观众真正看到了斯托克笔下“贵族气质的吸血鬼”应该是什么样的:除了在关键时刻露出獠牙,展现邪恶,它应该玉树临风,风度翩翩,衣着精致,精明智慧,时刻维持一个年长但是充满性吸引力的绅士杀手形象 。

文章插图

《德古拉》(1931)中贝拉·卢戈西饰演的吸血鬼形象

真正现代化的改变,还是等到安妮·赖斯的作品中 。从她开始,吸血鬼成为观众要代入的主角,而不再是令人恐惧的客体 。《夜访吸血鬼》的电影版邀请到汤姆·克鲁斯、布拉德·皮特、安东尼奥·班德拉斯和萝莉时期的科斯汀·邓斯特出演,将贝拉·卢戈西的中年优雅贵族,转化为风华绝代的青年,营造了生命力涌动、荷尔蒙爆炸的情欲吸引力;到了21世纪,少女小说界划时代的《暮光之城》系列,更是将吸血鬼等同于青少年男女偶像团体,“和吸血鬼谈恋爱”不再是恐怖小说的怪谈,而成为了与“追星”有着共同性质的少年冒险 。

- 莱依诗洗面奶是氨基酸洗面奶吗 莱仕氨基酸洁面乳好不好用

- 电脑最基本的办公软件 办公软件培训课程

- 记账凭证有哪些内容 记账凭证的基本内容包括

- 信托赎回后几天到账 基金赎回后几天到账?

- 基金开户流程 基金如何开户?

- 实际尺寸越接近基本尺寸越好 小卡宴和大卡宴区别在哪

- 洛克王国小恶魔洛基怎么打 洛克王国小恶魔洛基怎么获得

- 科学的角度怎么解释风水 看风水的基本原则

- 易方达50是指数基金么 易方达50指数基金净值

- 协调什么 风水的基础知识

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。