2017年 , 诺贝尔化学奖花落冷冻电镜(Cryo-EM)技术;2021年 , 诺贝尔生理学或医学奖授予两位美国科学家戴维·朱利叶斯(David Julius)和阿登·帕塔普蒂安(Ardem Patapoutian) , 表彰他们在“发现温度和触觉感受器”方面作出的贡献 。

细细翻阅这两份诺奖级成果背后的故事 , 我们会发现有一位华人学者都紧密联系其中 。 美国科学院院士、加利福尼亚大学旧金山分校程亦凡教授 , 是冷冻电镜技术革命中的佼佼者 , 正是他和朱利叶斯研究组用冷冻电镜首次得到了膜蛋白TRPV1的3.4埃接近原子级别高分辨率三维结构 , 这一结果被视为具有里程碑意义 。

“我和戴维差不多从2009年就开始合作 , 总是想他应该有一天能够得奖 , 所以我非常高兴 。 ”程亦凡在接受澎湃新闻(www.thepaper.cn)采访时仍难掩其对合作伙伴获奖的激动和喜悦 。

程亦凡1982年本科、1987年硕士毕业于武汉大学物理系 。 1987 年进入中国科学院物理研究所跟随李方华院士攻读博士学位 , 从事电子光学 , 成象理论和高分辨电镜的理论和实验技术的学习、研究和应用 。 博士毕业之后 , 程亦凡先后辗转于挪威和德国做博士后 , 从事材料科学方面的电镜研究 。

1996年 , 程亦凡以34岁“高龄”从物理跨界转行到生物学领域 , 在美国和日本继续做博士后 , 开始对冷冻电镜技术非常感兴趣 , 利用冷冻电镜研究二维晶体和膜蛋白结构 。 2006年 , 程亦凡成为加利福尼亚大学旧金山分校助理教授 , 建立了自己的实验室 , 2012 年拿到终身教职 。 2019年当选美国艺术与科学学院院士 , 2020年当选美国科学院院士 。

程亦凡曾自称是加利福尼亚大学旧金山分校年龄最大的初级教授 , 博士毕业后用了15 年时间才任助理教授 。 这份坦然和纯粹在采访中也体现一二 , “当然 , 这次戴维他们得奖不是因为解出结构 , 是因为他们长期的蛋白研究 , 但是我们做结构生物学的人同样觉得非常兴奋 , 因为结构生物学确实对这个领域的发展起了一定的推动作用 。 ”

就在近日 , 程亦凡还在社交软件上分享了自己以3小时17分50秒完赛第125届波士顿马拉松 , 而他也已经在期待来年 。 喜欢跑马拉松的他对于科研的态度类似 , 乐在其中、享受过程 。

这正如他对澎湃新闻采访人员提到 , 技术手段和科学问题实际上都在互相促进 , 技术的进步 , 就能够让你尝试去问一些更深层的问题 , “回答更深刻的问题以后 , 它同样会引发你去思考更深刻一层的问题 , 这时候又需要更进一步的技术手段 。 ”

文章图片

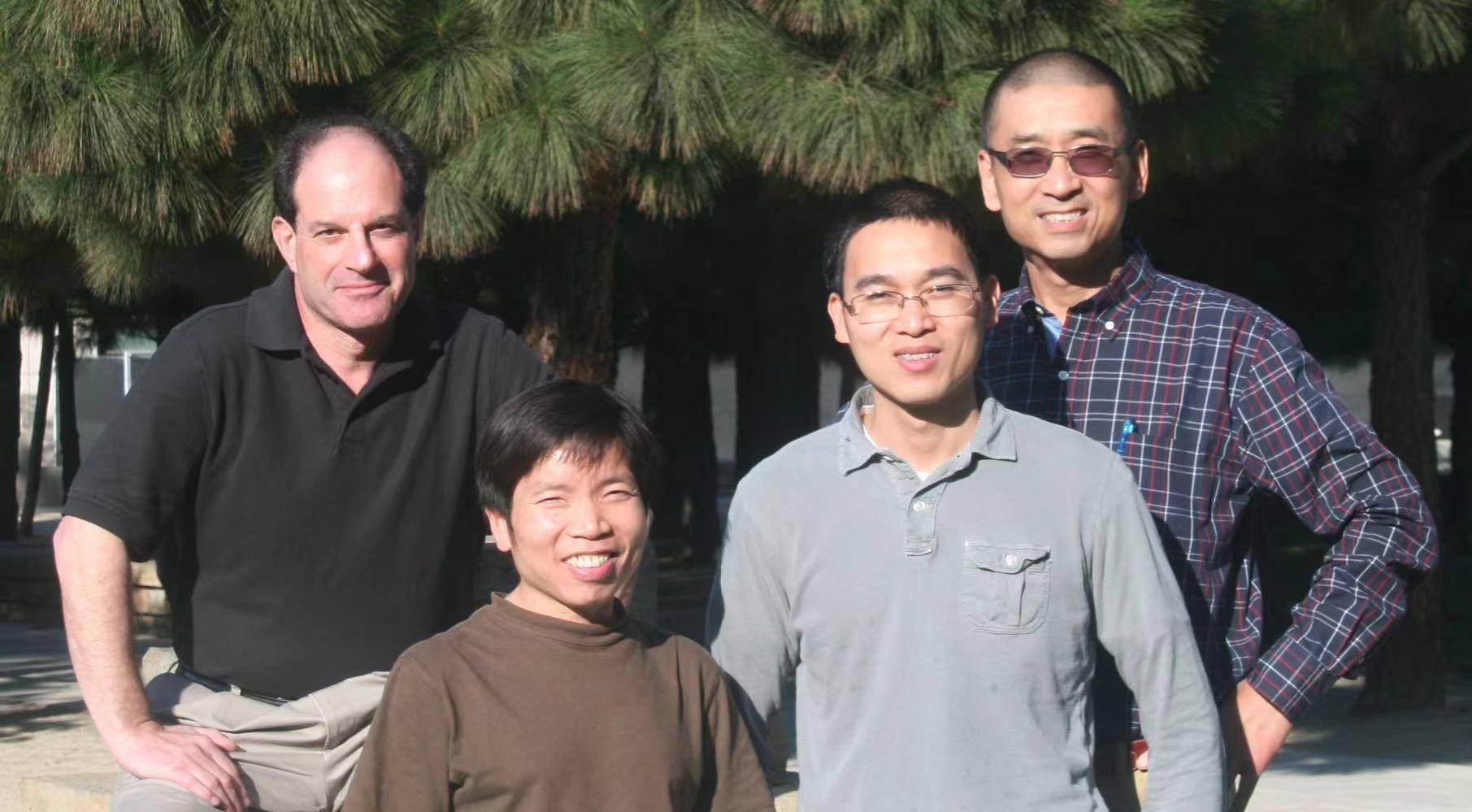

2013年 , 程亦凡(右一)和朱利叶斯(左一)研究组用冷冻电镜首次得到了膜蛋白TRPV1的3.4埃接近原子级别高分辨率三维结构 , 论文另两位作者Erhu Cao(左二)、Maofu Liao(右二) 。 受访者供图

诺奖成果需要有临床应用?“这不是唯一的标准”

北京时间10月4日17时30分许 , 瑞典卡罗琳斯卡医学院在斯德哥尔摩宣布 , 将2021年诺贝尔生理学或医学奖授予戴维·朱利叶斯以及阿登·帕塔普蒂安 , 以表彰他们在“发现温度和触觉感受器”方面作出的贡献 。

“戴维·朱利叶斯是在1997年发现TRPV1 , 第一次找到了感觉温度的一个分子受体 , 然后阿登·帕塔普蒂安是在2010年 , 实验室接连发现了Piezo1和Piezo2 , 能介导机械力的刺激 。 ”2007年至2012年期间曾在帕塔普蒂安实验室进行博士后研究、现为清华大学药学院长聘教授的肖百龙在接受澎湃新闻(www.thepaper.cn)专访时曾表示 , “这都是非常重要的生理功能 , 能够揭示它的分子机制是非常重要的 。 ”

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。