文章图片

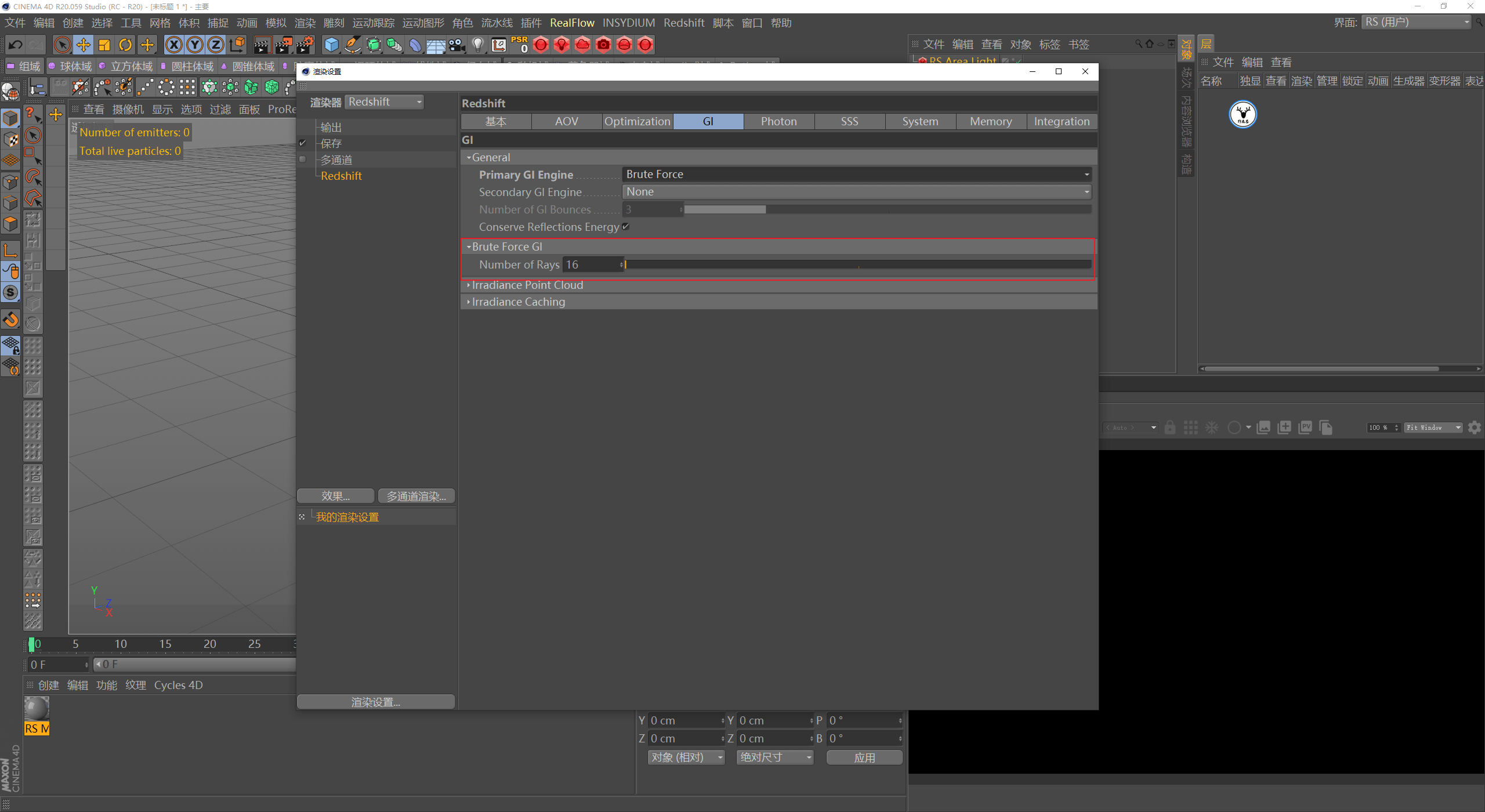

而GI中蛮力模式的采样可以通过渲染设置中GI光线数量来设置:

文章图片

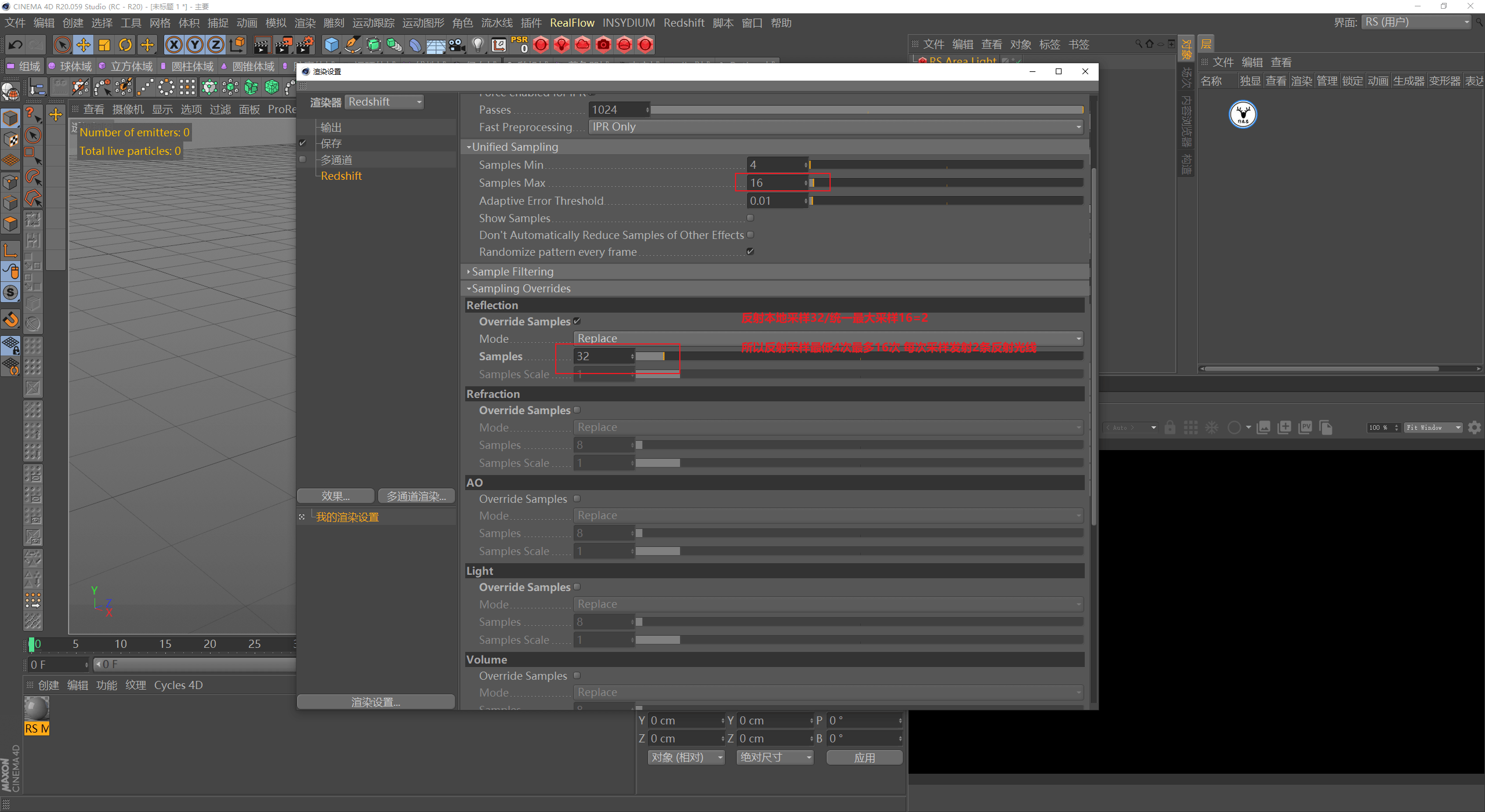

除此之外 , 也有一种懒人模式 , 就是通过渲染设置中的采样覆盖来对场景中的本地采样进行统一设置:

文章图片

对于本地采样的光线数量它并不是简单的参数设置 , 这里会有一个计算公式:

本地采样/最大统一采样=本地采样的光线数量

例如默认参数统一采样最小4 , 最大16 , 然后我这里把采样覆盖里的反射采样数值改成32 , 反射本地采样32/最大统一采样16=2 , 代表着每1条本地采样发出的摄像机光线 , 都会另外产生2条采样光线用于处理反射的信息 。

同时本地采样也同样具有自适应采样的属性 , 因此它同样受到自适应错误阈值数值的控制对场景里的反射信息最少采样4次 , 最多采样16次 , 但注意 , 这里的每次采样 , 反射的光线是2条:

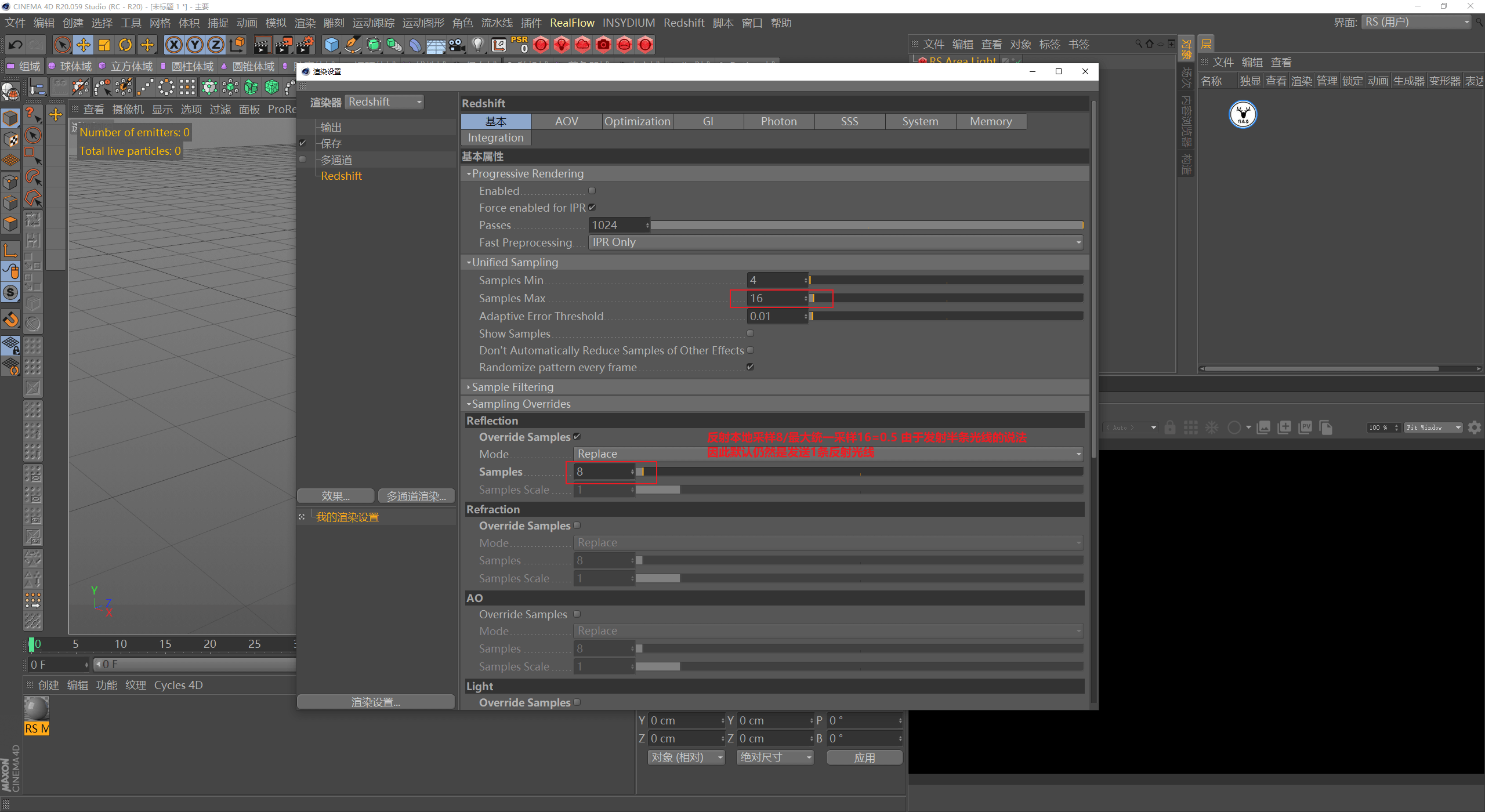

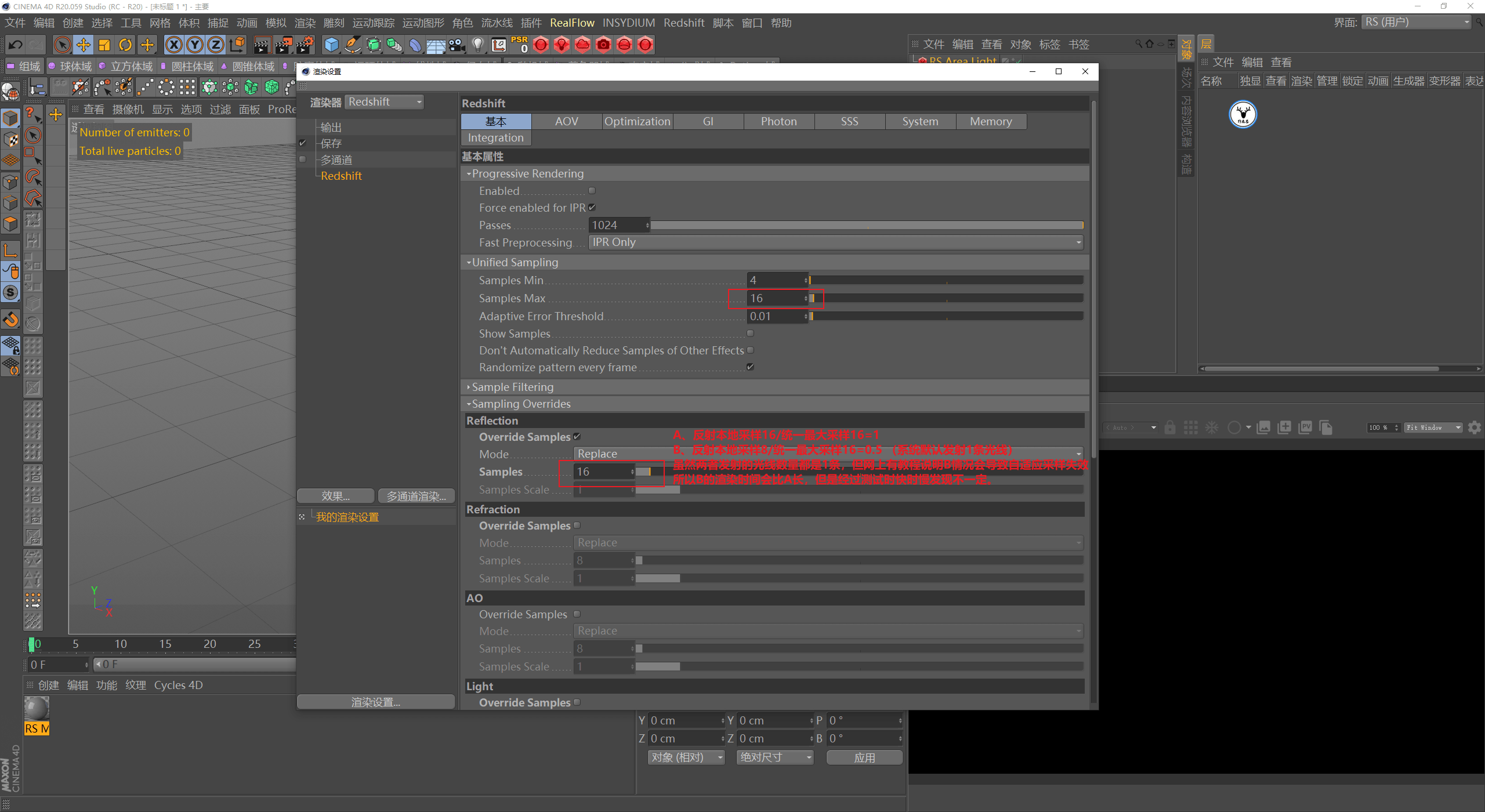

文章图片

除此之外还有一个注意事项 , 由于本地采样的计算公式是本地采样/最大统一采样 , 因此当本地采样的数值设置低于最大统一采样时 , 除完以后的数值小于1 , 那么redshift会默认这个光线数量就是1 。

例如同样默认参数统一采样最小4 , 最大16 , 如果我将反射本地采样设置为8 , 那么8/16=0.5 , 这个这个值小于1就会被渲染器默认为是1条光线:

文章图片

并且我看到晚上有一种说法 , 这种低于1被渲染器默认为1的设置会导致自适应采样失效从而增加渲染时间 。

也就是说同样是统一采样最小4 , 最大16 , 反射本地采样的数值设置为8或者16 , 它们实际计算的反射光线数量都是1条 , 但是由于数值设置为8的时候会导致自适应采样失效 , 所以设置为8的时候渲染时间会比16要长 。

然而经过我多次测试 , 这一点好像并不绝对 , 这个等我们后面实际做采样优化的时候再说:

文章图片

文章图片

02

如何设置采样

把原理说清楚了 , 我们才好进一步说明应该如何设置采样 。

首先大前提大家还是需要了解 , 采样参数的设置不是一定的 , 你需要在提高采样参数的同时去考虑提高参数以后从而增加的渲染时间成本 , 你需要在两者之间需求平衡 。

其次既然我们知道了统一采样主要处理的抗锯齿、景深、运动模糊等信息 , 因此当我们的场景中没有景深或者运动模糊的话 , 最大采样的数值完全可以不用设置得很高 。

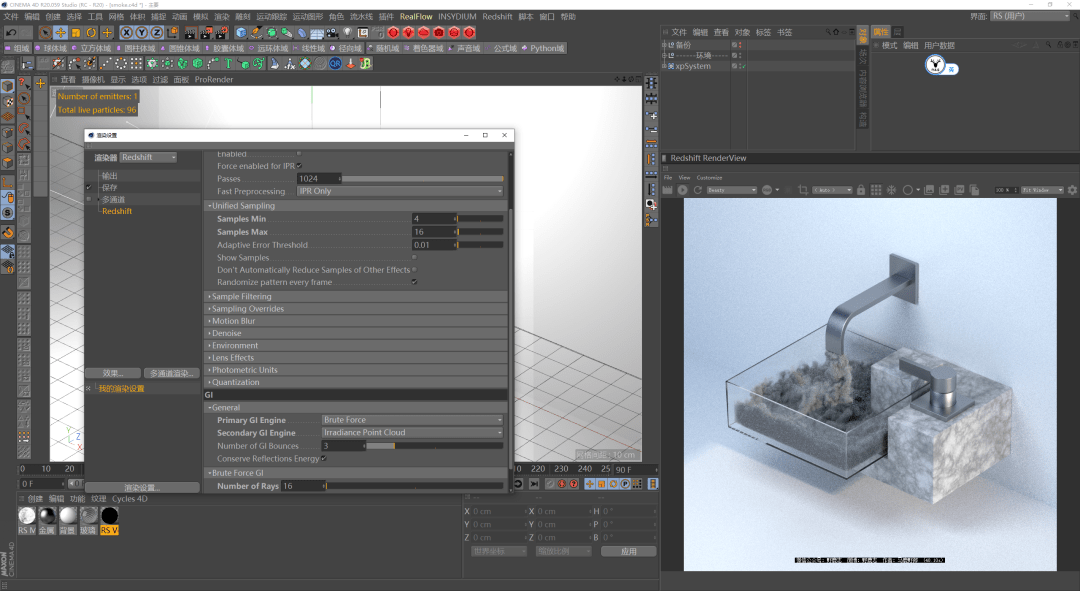

我这里用前面的水池烟雾工程作为说明 , 例如我这个场景中打开了GI , 然后主要的通道信息是反射、折射、灯光以及体积雾:

文章图片

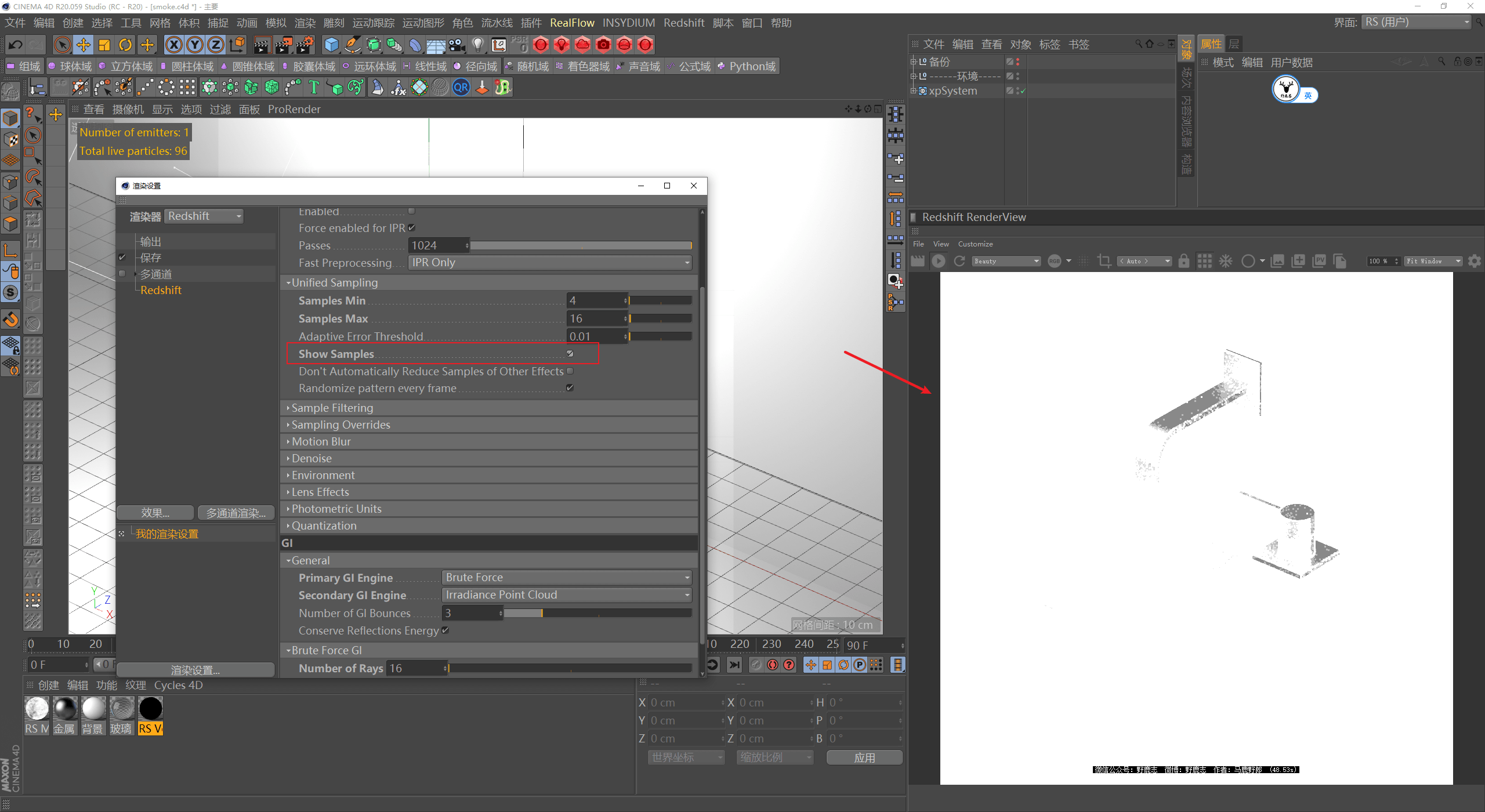

可以先打开显示采样查看一下 , 场景中大部分过曝的白色代表着采样不够:

文章图片

然后视情况逐渐提高数值 , 参数按照2的N次方来调整 , 例如最大是16 , 那么接下来就是32、64、128以此类推 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。