第二个不同是中国首次太空授课的社会效益已经逐渐凸显 。 8年前6000余万中小学生收看了直播 , 如今有些人已经毕业 , 甚至成为了航天人 , 亚平老师当年的教学已经在开花结果 , 此次“天宫课堂”开讲 , 是对过去的延续 。

另外 , 相比天宫一号首次太空授课 , 此次授课时的展示空间更大 , 通信保障技术更加成熟 , 可以进行更充分的天地互动 。 航天员在繁忙的任务期间进行太空授课 , 体现了国家和载人航天工程办公室对太空科普教育的重视 。

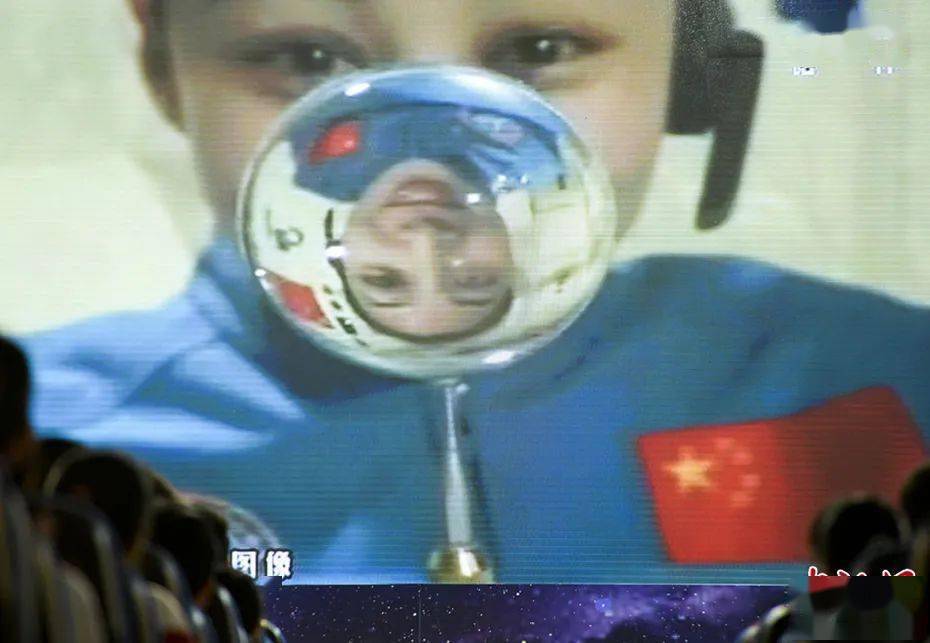

文章图片

资料图:2013年6月20日10时许 , 我国首次太空授课开始 。 女航天员王亚平担任主讲 , 成为中国首位“太空教师” 。 图为北京人大附中学生认真听讲 。中新社采访人员 廖攀 摄

问:中国载人航天工程办公室近日收到了2013年“太空班”学生写给王亚平老师的信件 , 纷纷表示8年前的太空授课给他们种下了航天梦的种子 。 您认为 , 太空授课对中小学生有何启蒙作用?

杨宇光:美国上个世纪六七十年代 , 不少孩子都曾受阿波罗登月的激励 , 对工程和自然科学产生浓厚兴趣 , 这也为美国90年代的经济飞跃提供了人才基础 。 其实在国内也有类似现象 , 杨利伟首次飞天、王亚平首次太空授课都极大提升了中小学生对宇宙探索、物理学、数学等方面的兴趣 , 这不仅对中国航天的人才梯队建设非常重要 , 对推动国家在工程、自然科学等方面的发展也有不可估量的作用 。

建立公众和航天之间的桥梁格外重要

问:2007年 , 外国宇航员在国际空间站完成了首次太空授课 , 能否请您介绍一下国外太空教学的历史?目前国内外太空授课、太空科普工作情况如何?

杨宇光:首次太空授课经历了曲折的过程 。 美国曾推出“太空教师计划”(Teacher in Space Project) , 并从几万份申请中遴选出两位教师 , 分别是麦考利夫和芭芭拉·摩根 , 一主一备 。 1986年挑战者号失事 , 麦考利夫遇难 , 后来该项计划取消 。 芭芭拉·摩根则通过训练遴选 , 成为NASA的职业宇航员 , 并于2007年在国际空间站上进行了人类首次正规的太空授课 。

为什么强调“正规”?其实国际上简单的太空科普活动很频繁 , 有利用中继卫星实时连线的 , 也有录播的 , 形式多样 。 比如马来西亚宇航员舒克尔、韩国首位女宇航员李素妍都曾在太空开展科普活动 。 这样的活动在国外非常普遍 , 并不仅限于航天大国 , 这也足见各国对太空教育活动的认可度和重视度 。

再如 , 过去曾有业余无线电爱好者利用国际电联提供的频率 , 自己制作无线电台 。 当时和平号空间站设置了专门的电台 , 当它经过某地上空时 , 宇航员就可通过电台与当地的无线电爱好者直接通话 , 无需通过中继卫星或地面站 。

值得一提的是 , 虽然国际上这种非正式的太空科普活动很频繁 , 但像中国这样的正式的太空授课仍然很少 , 所以其意义是非常突出的 。

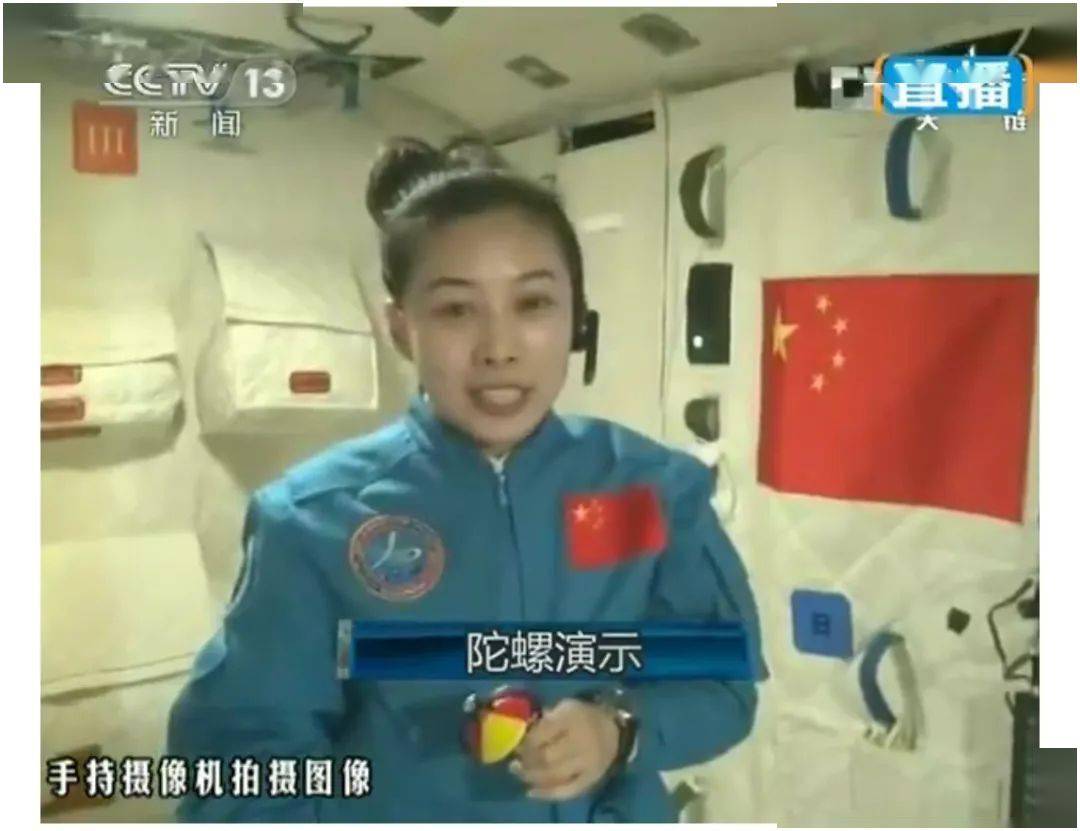

文章图片

直播截图

问:随着中国空间站长期在轨运行 , 中国首个太空科普教育品牌“天宫课堂”将系列化推出 , 将由中国航天员担任“太空教师” , 采取天地协同互动方式开展 。 未来中国系列化开展太空科普教育活动有何意义?在航天科普方面 , 中国空间站还可以发挥哪些作用?

杨宇光:航天事业的可持续发展离不开公众的理解和支持 。 现在航天活动越发成熟 , 尤其是中国航天事业已从早期的技术积累和验证 , 到如今开花结果 , 为国民经济提供回报和助力 。 但也有一部分航天活动 , 如载人航天、深空探测和空间科学等 , 高投入、高门槛、回报周期长 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。