文章图片

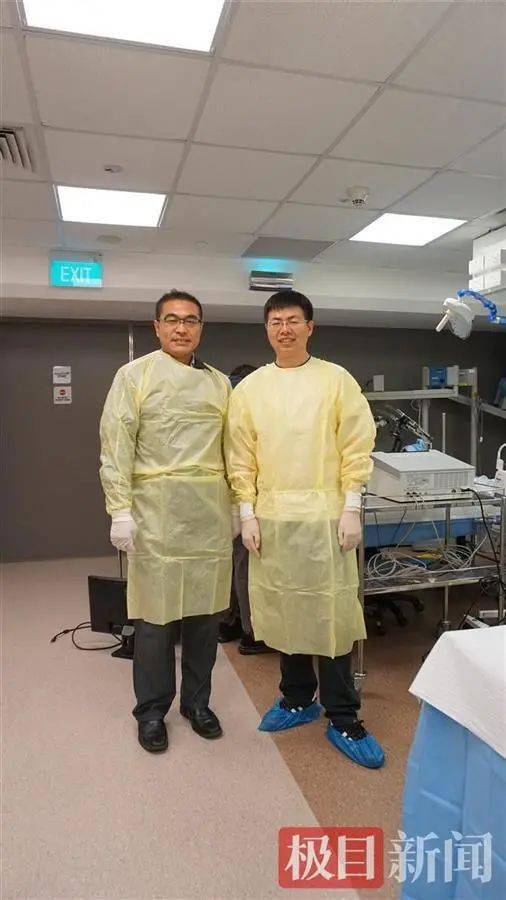

新加坡樟宜综合医院实验现场

目前 , 李天梁开发的低成本可集成式微型多维力光纤传感器已迭代更新到第4代了 , 后续有望在心脏射频消融手术和脑科手术上应用 。 这些形成的成果发表在《先进智能系统》《电气和电子工程师协会工业电子会刊》《IEEE/ASME机电一体化汇刊》等国际高质量期刊 , 得到了包括诸如英国、加拿大等国家院士和美国机械工程师协会等国际知名学会会士在内的知名学者的关注与正面评价 。 “但到真正临床落地应用 , 还需进行大量研究 , 包括系列实验测试 , 我会继续努力 , 通过医工交叉的深度融合 , 争取为国民大健康献出自己的一份力 。 ”

文章图片

新加坡国立大学手术机器人实验室成员合照

第一次独立实验带他走上科研路

从考上大学学习机械专业 , 到硕博连读研究光纤传感 , 再到为人师带学生一起做科研 。 李天梁的科研之路 , 也许从儿时就开始埋下 。 “我爸爸曾在高炮部队当过兵 , 从小就听他讲起了许多国外先进的航空航天飞行器 。 那时我常想 , 长大了我也要在这方面做一些贡献 。 ”李天梁说 。

文章图片

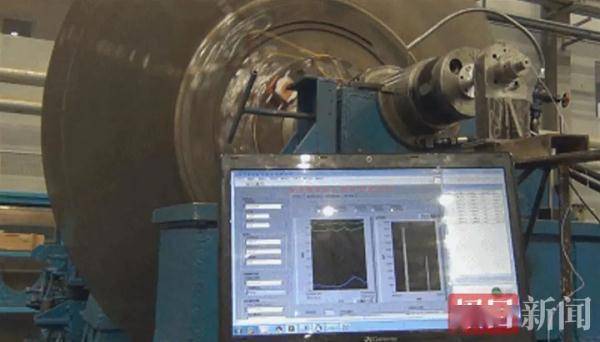

汽轮机转子振动非接触式光纤传感器

小时候 , 李天梁也总是对机器的构造特别感兴趣 , “拆了家里不少东西 , 影碟机、遥控器我都拆过 。 ”李天梁笑着回忆 , 也正是这点兴趣 , 驱使他决定选择机械专业 。

文章图片

李天梁生活照

“最初决定考研 , 本是想为今后创业打基础 。 ”真正让李天梁决定投身于科研事业 , 是始于理工大读研过程中他第一次独立承担一个科研小任务 。 “研二时 , 我有幸参与到了导师正在做的一个国家重点研发项目 , 我自告奋勇要承担其中一个小任务 , 即在三个月内 , 完成一款面向汽轮机转子振动的非接触式光纤传感器模型验证与样机研发 。 ”李天梁笑着说 , 自己当时是“初生牛犊不怕虎” , 但还是感觉到了压力 , 刚开始好几天都睡不着觉 。

三个月里 , 李天梁几乎每天从早上8时实验室开门一直做实验到晚上10时关门 , “当时需要用到两个处于校园不同方位实验室的设备 , 我经常一个人从这边拿着仪器 , 拖着箱子 , 背着电脑去另外一个实验室做实验 。 碰到下雨天也是如此 。 ”

文章图片

参加第十七届中国科协年会

遇到难题 , 他就看书查文献、请教老师;方案设计有问题他就推倒重来;实验失败他就重做直至成功……在老师的支持与帮助下 , 李天梁负责的任务如期完成 , “虽然过程很累 , 但从那时起我真正地开始觉得做科研挺有意思的 。 ”也正是基于这次研究 , 李天梁梳理出来了一篇论文并成功发表 , 同时获批发明专利 。

这次经历 , 正是李天梁走上科研道路的开端 , 过程中他不仅学会了如何系统性地做科研 , 更深刻体会了“成功背后意味着很多失败”的真理 。

上百次的失败换来一次实验成功

“做科研不要害怕失败 , 失败到快崩溃的时候 , 就是越接近成功的时候 。 ”在李天梁看来 , 做科研的第一个成果非常重要 。 “把第一个东西打磨好 , 会对个人未来发展有很大益处 , 即使你以后不做科研 , 但你也能在这个过程中锻炼自己的思维和解决问题的能力 。 ”

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。