央广网上海1月7日消息(采访人员杨静 林馥榆)指纹是存在于指皮肤上的凹凸纹路 , 因其恒定性及高遗传性 , 已成为目前研究最广泛的肤纹类型 。 我们的指纹花纹如何形成?何种基因在其中发挥了主导作用?

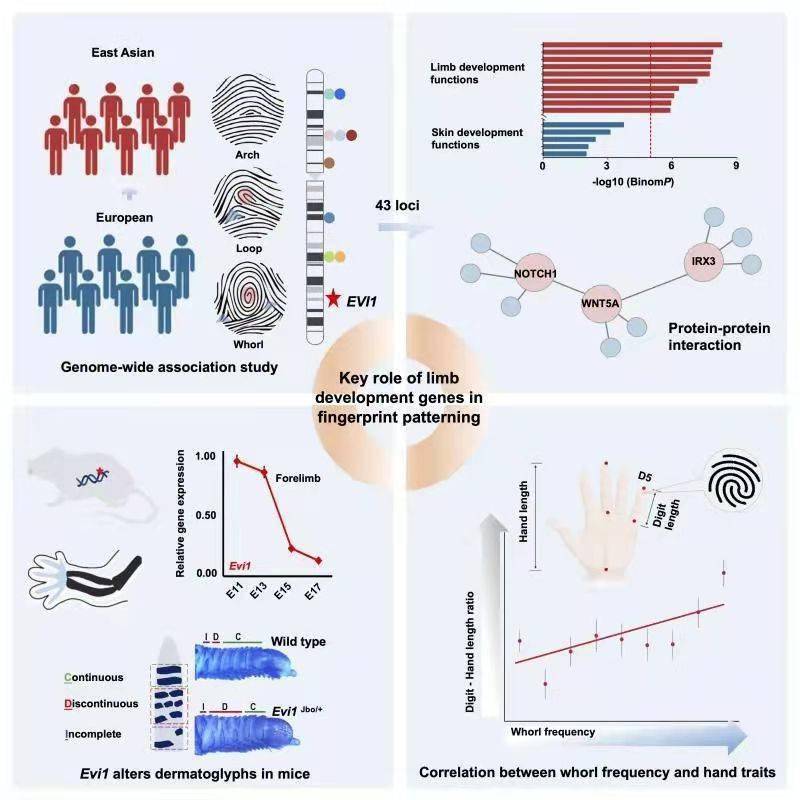

为解开以上谜团 , 中科院上海营养与健康研究所汪思佳研究员团队、爱丁堡大学Denis Headon教授团队和复旦大学金力院士团队联合国内外十余家科研机构对此展开深入研究 , 通过对较大样本人群的分析 , 精确量化了多种族群体的指纹花纹 , 经分析几百万遗传位点和指纹花纹之间的关系后指出 , 人类肢体发育相关基因在指纹花纹表型的形成中发挥了关键作用 , 有望为研究通过肤纹表型实现特定疾病的早期识别与筛查提供新思路 。

【哪种基因对指纹花纹发挥了主导作用?复旦大学、中科院团队最新研究成果出炉】

文章图片

研究成果(央广网发 复旦大学供图)

相关研究成果以《肢体发育基因构成人类指纹花纹差异的基础》为题今天(7日)发表于2022年第一期《细胞》(Cell)主刊 。

析理入微 , 解析指纹花纹遗传学结构

指纹花纹表型与何处基因密切相关 , 其背后有着怎样的遗传学机制?研究者们从定位与指纹花纹表型相关的遗传变异入手 , 面向23000多例个体进行全基因组关联扫描与多群体荟萃分析 , 从中识别出43个与人类指纹花纹相关的遗传基因座 。

“我们观察到 , 这些基因显著富集在肢体发育与形成的相关通路 , 而非皮肤发育相关通路 。 ”这一特征的发现令团队欣喜不已 。 其中 , 位于3q26.2区域临近EVI1基因的变异位点与中间三枚手指指纹的复合表型显著相关 , 从而为上世纪初即被发现的“指纹模块现象”(中间三枚手指指纹高度相关)提供了表型组学和遗传学解释 。

不止于此 , 基于小鼠动物模型和人胚胎组织的实验观察 , 团队发现 , 人类胎儿组织从肢体发育到皮纹形成的系列过程中 , 支持EVI1基因发挥塑造四肢和手指作用的 , 正是表达于肢体发育期的间充质细胞 , 而非皮肤发育期的上皮细胞 。 这进一步与研究结论相印合:指纹相关基因恰通过调控肢体发育来影响指纹花纹的形成 。

通过多表型关联分析 , 该研究亦发现指纹花纹与手指长度比例间紧密相关性 , 两者共有相同遗传基础 。 如小指相对越长 , 掌长相对越短 , 双手斗型花纹越多;而食指远端指节(指纹形成处)相对越长 , 斗形花纹则越少 。

文章图片

研究团队正在讨论(央广网发 戚心茹摄)

前景广博 , 助力识别潜在疾病风险

“肤纹表型是人体外观表型的重要组成部分 , 和人体其它表型与疾病都有密切的联系 。 通过这项研究 , 我们揭示了影响指纹花纹形成的是一系列肢体发育相关的重要基因 , 而这些基因在人体发育中往往起着重要的‘一因多效’作用 。 ”汪思佳表示 , 有如比邻排列的“多米诺骨牌” , 肢体发育基因是指纹的内在影响因素 。

顺着这一思路 , 该项研究为肤纹与人体其它表型与疾病的关联研究提供了重要理论基础 , 有望打通宏观与微观表型的联系与作用机制 , 使“看手相识疾病”成为可能 。 “例如 , 科学界已经发现不同的皮纹表型与许多先天遗传性疾病之间的关联 , 比如唐氏综合征患者可能会有断掌、足拇趾弓状球纹等特征 。 ”据悉 , 汪思佳团队正和复旦大学附属儿科医院等医疗机构合作 , 希望将相关研究成果尽早运用在新生儿先天性疾病的早期筛查中 , 实现早诊断、早治疗 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。