——冠状病毒的跨种识别和分子机制 。 近20年 , 人类遭受了三次由冠状病毒引发的重大疫情 。 大多数感染人的冠状病毒来源于动物 , 而我们发现病毒在人际间传播往往是滞后的 , 疾病防控的关口需要在“时间”上前移 。 中科院微生物研究所高福院士团队建立了高效评估冠状病毒跨种识别能力的方法 , 利用这些方法对蝙蝠源性冠状病毒 RaTG13和穿山甲源性冠状病毒 GD/1/2019和 GX/P2V/2017的跨种传播潜在风险进行评估 , 并阐明其跨种识别的分子机制 , 研究发现上述三种冠状病毒存在跨种传播的潜在风险 , 提示我们要持续对动物源性冠状病毒进行监测 , 预防新的冠状病毒引发疫情 , 同时为理解病毒进化提供分子基础 。 相关研究成果发表于《细胞》杂志和《欧洲分子生物学》杂志 。

文章图片

进展八:《自然》杂志封面及北极游隼迁徙路线 。中国科协生命科学学会联合体 供图

——揭开鸟类长距离迁徙之谜 。 鸟类迁徙是最受关注的自然奇观之一 。 迁徙路线的形成过程、维持机制和在气候变化下的未来趋势 , 以及迁徙策略的遗传基础 , 一直是学界的研究热点和难点 。 中科院动物研究所詹祥江团队历时12年 , 通过整合多年卫星追踪数据和种群基因组信息 , 建立了一套大陆尺度的的北极游隼(Falco peregrinus)迁徙研究系统 。 研究人员阐明了气候变化在鸟类迁徙路线形成、维持及未来变化趋势中的驱动作用 , 发现一个和记忆能力相关的基因ADCY8在迁徙距离更长的游隼种群中受到正选择 , 揭示了长时记忆可能是鸟类长距离迁徙的重要基础 。 该研究全面结合遥感卫星追踪、基因组学、神经生物学等新型研究手段 , 展现了学科交叉型的创新性研究在回答重大科学问题中的关键作用 。 该成果以封面文章发表于《自然》杂志 , 并被《自然-生态进化》杂志评为12项年度回顾工作之一 。

文章图片

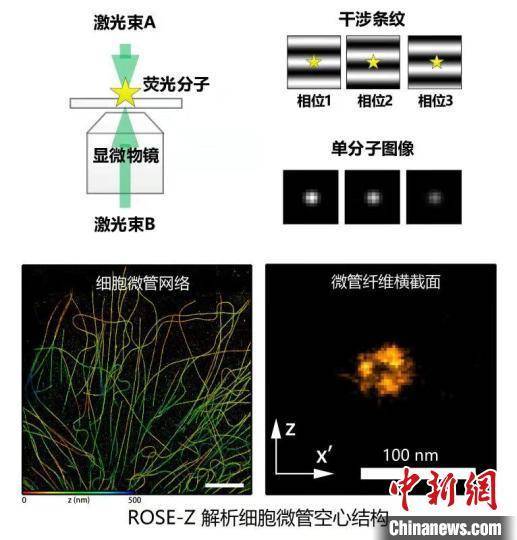

进展九:干涉单分子定位显微镜解析细胞微管空心结构 。中国科协生命科学学会联合体 供图

——干涉单分子定位显微镜 。 细胞的生理过程是由纳米尺度的生物分子执行的 , 因此对生命活动更深入的理解需要纳米分辨率的成像技术 。 中国科学院生物物理研究所徐涛院士组和纪伟研究组组成的技术攻关团队 , 一直聚焦于突破光学显微成像分辨率的研究 , 前期发展的ROSE显微镜把侧向(X-Y)分辨率提高到纳米水平 , 基于干涉定位创新原理又研制出ROSE-Z显微镜 , 进一步突破了轴向(Z)分辨率 , 可解析纳米尺度的亚细胞结构 , 为生命科学研究提供了有力工具 。 该研究表明光学显微镜已经步入纳米分辨率时代 , 我国科学家在该领域具备多学科交叉技术创新能力 , 研制的具有自主知识产权的新型超分辨成像设备处于国际领先地位 。 该成果发表于《自然-方法》杂志 。

文章图片

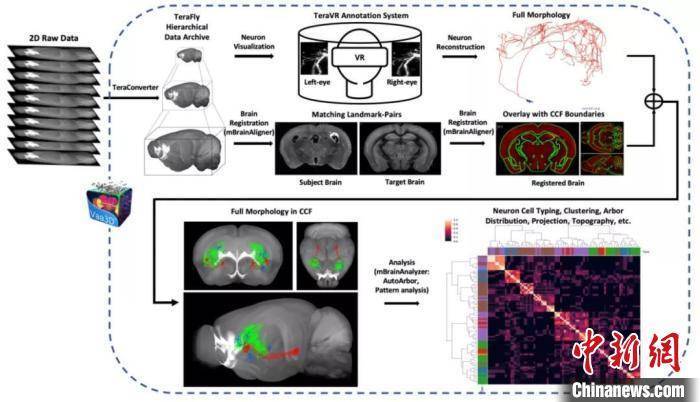

进展十:全脑范围完整神经元形态成像、重建、配准、分析平台和流程 。中国科协生命科学学会联合体 供图

——全脑单神经元多样性研究及信息学大数据平台 。 单神经元精度全脑图谱 , 对理解大脑至关重要 。 东南大学脑科学与智能技术研究院彭汉川、顾忠泽、谢维团队建立了世界上首个完整的全脑单神经元分辨率大数据和信息学平台并应用于全鼠脑研究 , 针对神经元的全脑三维影像数据进行高通量神经元重建 , 全脑映射以及智能数据挖掘 , 并基于此平台生产了目前世界上数目最大的单细胞神经元形态数据集 , 首次揭示了长程投射规则和分子水平基础上的神经元形态亚类多样性 , 对研究大脑细胞分型和功能、脑连接环路、全脑大规模模拟、类脑计算、基于生物脑的新型人工智能算法和系统等会持续产生重要作用 。 本成果实现了首个软硬件结合的PB级超大规模脑大数据平台和首个完整的单细胞形态数据生产流水线 , 定量证明了完整单细胞解剖学分析对神经细胞类型鉴定至关重要 。 主要科研成果分别发表于国际学术期刊《自然》和《自然-方法》 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。