文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

你知道白沙洲的由来吗?它曾经是一片时淹时现的荒洲 , 早在明代就形成了 。 清同治三年(1864年) , 官府曾动员居住在白沙洲附近的商户和居民捐款 , 对滨江的拦江堤进行修整 , 此时的白沙洲仍处于江水之中 。 又过了约二十年 , 白沙洲作为地名正式标注在清光绪九年的《湖北省城内外街道总图》上 。

清末张之洞修建武金堤后 , 白沙洲大部分被围在大堤之内 , 与金沙洲一起并岸 , 和当时武昌城外的陆地连成一片 , 统称“白沙洲” 。 但作为沙洲已名存实亡 , 仅留下“八铺街”“王惠桥”等地名 。

清末民初 , 白沙洲开始成为“竹林贸易甚盛”的商铺 。 白沙洲在晚清时就有从湖南来的竹木船民居住 , 他们还设有地方性的社会公益机构“常宁公所” 。

民国初期 , 常宁公所还办有“旅鄂湖南学校第四初级小学” 。 这说明当时在此的湘籍居民已经很多了 , 武昌人习惯上把他们称为“湖南帮” 。

另外 , 白沙洲还有许多溯江而上来此定居、经营竹木生意的江西商人 , 俗称“江西帮” , 建有“明山善堂”等 。 此后近百年间 , 白沙洲一直是长江中游地区竹木储运、加工、交易的集散中心 。

今天 , 人们看到的白沙洲大桥附近长江中的白沙洲是后来另淤起的沙洲 , 与原来的白沙洲没有任何关系 。

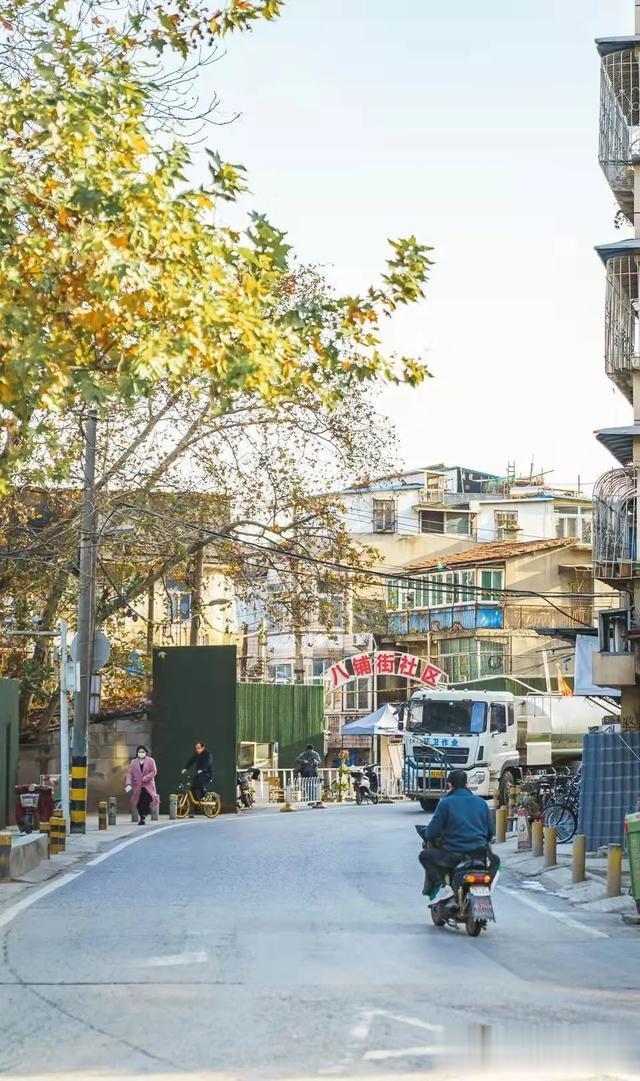

冬天转悠到白沙洲 , 意外发现八铺街、王惠桥老街巷处处都是明亮温暖的色调 。

一圈圈腊肠、腊鱼高高挂起 , 在太阳底下排排晒 , 散发出浓浓的年味 。

腊味飘香 , 太过诱人 , 巷子里的小猫望着半空中的美味 , 绕来绕去 , 久久不愿离开 。

老街巷里不仅有红彤彤的腊肉 , 还有层层叠叠的红棕色树叶 , 被阳光照得透亮 , 泛着金色光芒 , 像一只只振翅欲飞的小蝴蝶 。

在寒冷的冬天寻找温暖色调 , 白沙洲一定不会让你失望 , 街上的腊肠腊鱼串起了武汉人的幸福感 。

这个冬天不太冷 。 白沙洲街头 , 家家户户都挂起年货 , 腊味与年味一起袭来 , 萦绕出武昌最寻常的市井生活气息 。

一抹冬日暖色调 , 足以解乡愁 。

(来源:一部手机游武昌)

【实习编辑:汪宇瑾】

【白沙洲:寻找武汉冬日暖色调】更多精彩内容 , 请在各大应用市场下载“大武汉”客户端 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。