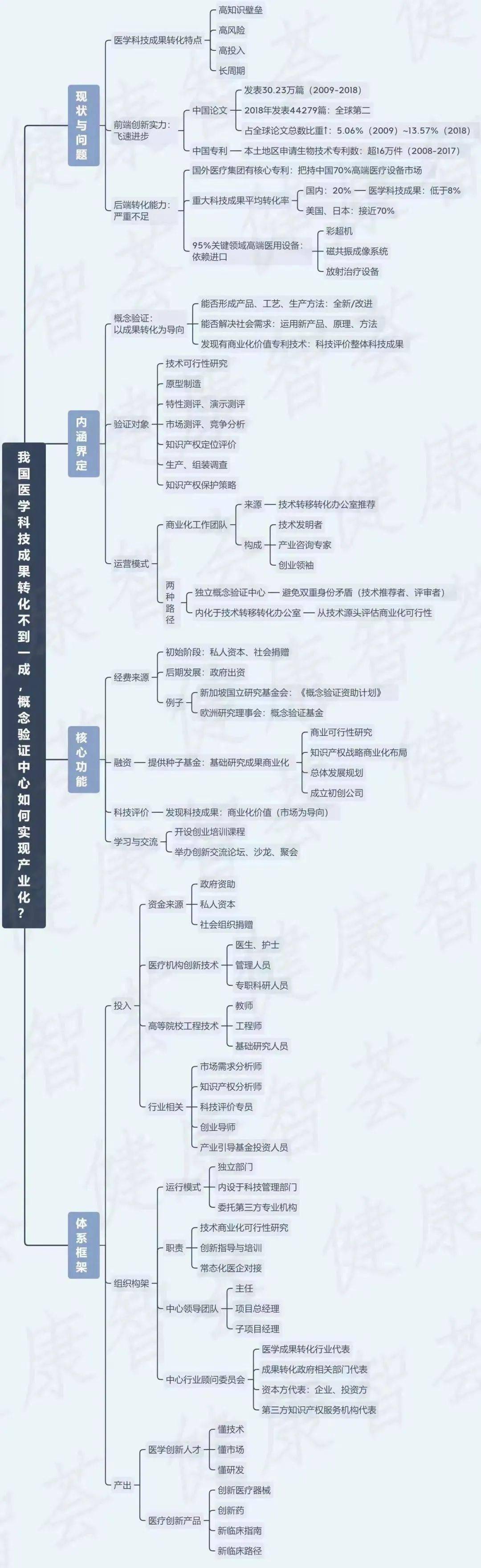

“医学科技成果转化”何以从技术走向实践、最终形成药械产品?

日前 , 国务院印发的《要素市场化配置综合改革试点总体方案》强调“大力促进技术要素向现实生产力转化” , 具体路径包括“支持相关高校和科研院所探索创新职务科技成果转化管理方式”“探索对重大战略项目、重点产业链和创新链实施创新资源协同配置”等 。

以医疗卫生领域的科技成果转化为例 , 价值医疗顾问专家委员会秘书长梁嘉琳在接受第一财经采访时表示 , 医学科技成果转化不仅是我国创新药械早期研发实现产业化、资本化的“命门”所在 , 更是大型公立医疗机构回归公益性的激励机制突破口 , 也是“专利养医”的一种体现 。

但目前我国的医学科技转化率并不高 , 同时其具有高风险、高投入、回报收益周期长等特点 , 为此 , 一些科研机构、企业也在积极探索适合医学科技成果转化的新路径 。

医学科技成果转化难度大

根据我国科学技术部门的数据统计 , 2008~2017年 , 我国在本土地区申请的生物技术专利数超过16万件 , 但后端转化能力不强 。 我国每年重大科技成果平均转化率仅为20% , 其中医学科技成果转化率低于8% , 而美国和日本该比率则接近70% 。

由同济大学医学院专利研究与转化中心执行主任顾文君作为第一作者撰写的《以成果转化为导向的医学创新技术概念验证体系框架研究》(下称《研究》)提到 , 我国95%的彩超机、磁共振成像系统、放射治疗设备等关键领域的高端医用设备仍依赖进口 , 大部分医学科技创新基础研究与专利技术仅停留于实验室阶段 , 未实现产业化 。

采访人员在走访调研交通大学、复旦大学等上海高校下设的生物医疗科研院所时发现 , 撇开一些模仿型、改良型的成果转化 , 具备基础研发特质的发明型药品、器械的研发难度其实很大 , “仅从专利到模型的环节往往就要好几年 , 更不用说之后的审批、报证等环节 , 最后才是上市 。 ”上海交大生物医学工程学院某团队负责人告诉采访人员 。

《研究》也提到 , 相较其他领域而言 , 医学科技成果转化具有高风险、高投入、回报收益周期长的特点 。 比如 , 创新医疗器械 , 从技术创新至临床应用 , 投入在100万至1000万不等 , 产业周期为3~5年;创新药物的投入更是千万量级 , 产业周期一般为10年以上 。

复旦大学某医学研究所一位研究专家告诉采访人员 , 根据促进科技成果转化法、上海科改“25条”和《四川大学华西医院科技成果转移转化九条激励政策(试行)》等 , 高校、科研机构可以采用转让、许可、作价投资等方式 , 向企业或者其他组织转移科技成果 , 这也是高校在实践的普遍3种方式 。

关于管理者、股权比例如何设定 , 该研究专家告诉采访人员 , 一般情况下 , 专利的发明人也就是医生或科研人员会实行技术入股 , 医生或科研人员所在单位、社会资本也会持有一定比例 , 三方共同就医学科技成果形成公司 , 进行后续商业化开发 。

成果转化新路径

除了上述常用途径 , 科研机构、企业正在探索一条适合当下医学科技成果转化的新型实践路径 。

上述复旦大学某医学研究所的专家表示 , 团队正在以“概念验证”的模式构建一支团队 , 专门评估药品领域的专利有效性、可行性 。 “有的医学教授手中有医学科技专利 , 但是该专利是否如教授本人所说价值5千万或者1个亿 , 这都需要拿到模型上去分析、论证 。 ”

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。