【我国地质灾害监测又添利器,在太空实现地表毫米级形变测量】

文章图片

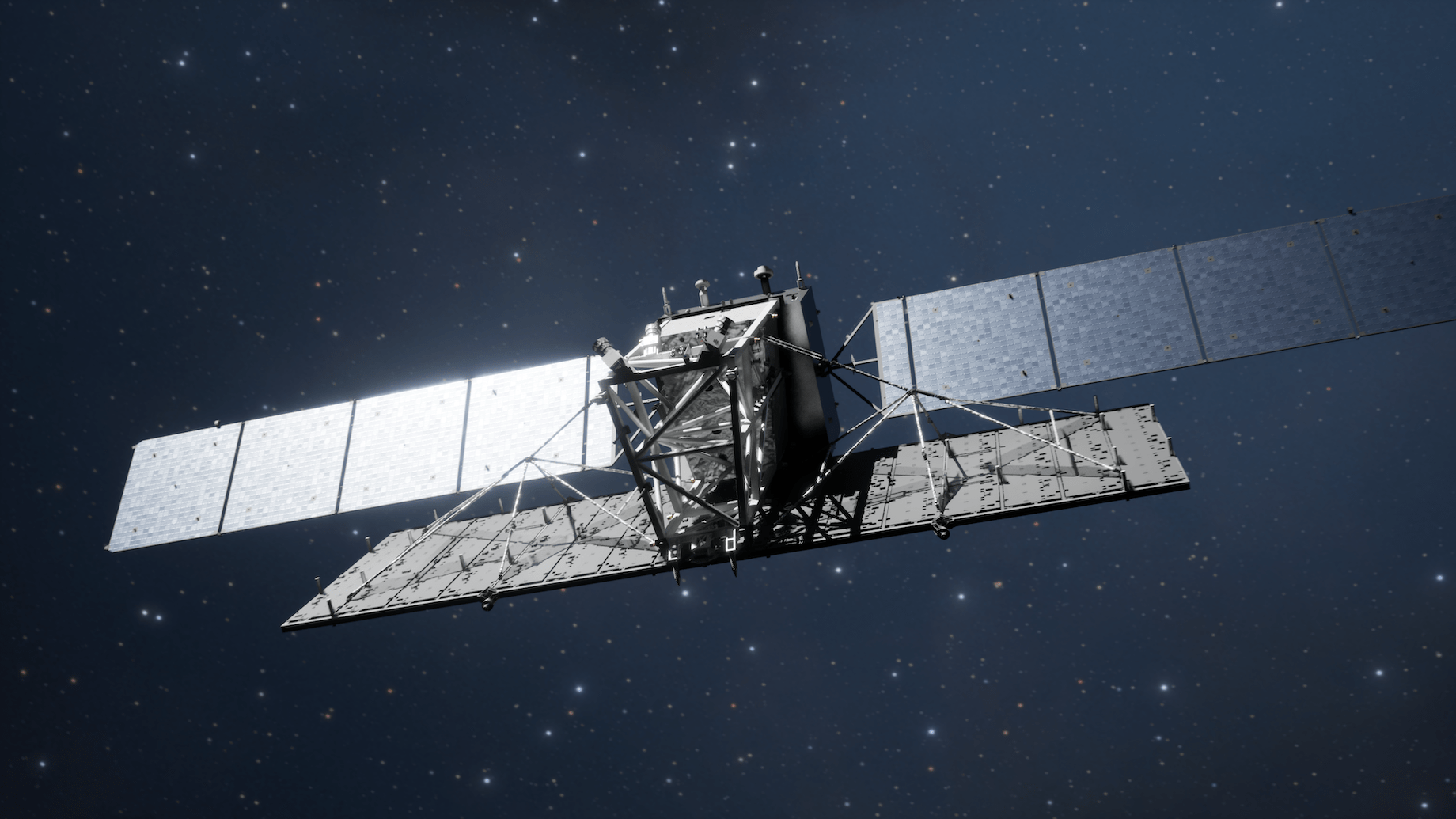

实现地表毫米级形变测量

“地质灾害往往会造成通讯、道路的中断 。 比如汤加火山喷发后 , 地面通讯全部中断 , 卫星观测数据就成为救灾工作的第一手资料 。 ”陆地探测一号01组卫星总设计师陈筠力介绍 , 地质灾害发生的同时 , 往往伴随降水、云雾等现象 。 该星L波段雷达的波长在23厘米左右 , 对云层、植被具有更好的穿透力 , 适应我国山地多、林木覆盖较广的特点 , 实现全天候、全天时、高精度的观测 , 在灾害监测中具有得天独厚的优势 。

此次卫星搭载的SAR天线总面积超过33平方米 , 是目前国内在轨口径最大的SAR卫星 , 地面观测分辨率达到米级 , 形变测量精度达毫米级 。

同时 , 多极化和全极化是当前SAR遥感发展的主要方向 。 “简单来理解 , 单极化就是一幅黑白图像 , 而多极化的图像则包含更丰富的地物信息 , 可以多彩地描绘我们锦绣的山河 。 ”卫星总指挥李瑞祥解释 。 为了适应地质、土地、地震、减灾、测绘、林业等行业不同的观测需求 , 设计团队对卫星的观测模式进行了优化 , 并将在国内首次实现混合模式极化观测 , 将有力提升土地利用分类等定量遥感业务能力 。

用电大户有“双份套餐”

八院811所陆地探测一号01组A星电源分系统型号指挥刘咏晖介绍 , 陆地探测一号01组A星上的SAR载荷功率很高 。 在卫星成功进入运行轨道、SAR载荷开机后 , 卫星将开始地面测绘工作 。 为了确保测绘覆盖率 , SAR载荷开机将持续工作10分钟左右 , 电源分系统需要满足瞬态爆发性能量需求 。 “这位‘用电大户’全天时、全天候的工作特性 , 也对电源分系统提出了全时时、全方位的用电需求 。 ”

SAR载荷在开机瞬间会产生很大的脉动电流 , 会对卫星平台安全稳定的供电运行产生影响 。 刘咏晖说 , 研制人员通过仔细研究近年来卫星供电情况、比对国内外资料 , 创新提出双母线供电配电机制 , “SAR载荷和平台载荷各由一条独立的母线供电 , 相当于为卫星供电提供了‘双份套餐’ 。 ”

陆地探测一号01组A星的在轨寿命要求长 , 锂离子蓄电池组放电深度必然加大 , 但放电深度越深 , 蓄电池的使用寿命越短 。 研制人员开展了大量的地面寿命试验 , 解决了大倍率放电下锂离子蓄电池长循环寿命问题等关键技术 , 并通过冗余设计、软硬件结合的电源管理方式提升可靠性 。

一个小盒子实现三种功能

陆地探测一号01组A星体内有一个小盒子 , 是差分综合驱动控制器 。 八院149厂型号总装副主任工艺师王亮介绍 , 这是八院149厂承制的首类卫星复杂综合电子类单机 , 包含了9件功能模块和上万件单机元器件 , 高密度宇航级FPGA(元器件)数量高达12片 , 功能集成了数传天线、太阳阵驱动机构、SAR天线三个分系统的功能控制 , 实现了“三合一” 。

为了提高产品的性能 , 该星铰链采用了钛合金材料 , 结构进行了适应性调整 , 但这处调整 , 使得原有的水平方式无法牢固“锁定”它们的位置 。 小小的结构里还需要打下两个3毫米的定位销 , 下手不稳 , 产品就要报废 。 技术人员设计出一套装配限位工装 , 满足了0.03毫米的装配精度 , 使型号总装提效45% 。

来源 北京日报客户端|采访人员 刘苏雅通讯员 刘艳阳 缪新培 范文超

编辑 高晨晨

流程编辑 刘伟利

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。