几年前 , 欧美互联网上有一个很火的词—— “Sadfishing”。 它主要指青少年在社交媒体上通过夸大自己的悲伤和抑郁情绪来吸引注意力 。

相信很多人都听过王小波的那句:“人的一切痛苦 , 本质上是对自己无能的愤怒 。 ”那么在社交媒体时代 , 分享痛苦 , 分享愤怒 , 是人们获得安慰的一种方式 , 即便这常常适得其反 。

与此同时 , 社交媒体的流量机制导致越激烈的内容越抓人眼球 , 再加上人本身的猎奇心态 , 所以我们总能看见别人的生气与暴躁 , 或是能激起这类情绪的内容 。

文章图片

《民王》

另一方面 , 人们如此关注生气 , 很大程度是因为它会影响身心健康 。

我们都对“内卷”有所耳闻 , 近年来 , 因为加班而猝死的员工个例受到社会关注 , 而甲状腺结节、乳腺结节这类“社畜”常见病也迫使人们正视熬夜加班、工作压力等问题 。

后疫情时代 , 人们自然地更在乎自己的身体状况 , 也因此去了解更多医学知识 。 越来越多人意识到 , 很多疾病或伤痛与个人生活习惯没有必然的联系 , 可能只是多个偶然因素叠加 , 再加上一些无可避免的工作和生活压力 , 就突然病倒了 。

正如尹烨在《圆桌派》中解释为何生气有可能导致癌症 , 那是因为每次生气时身体都会产生有害的毒素 , 当它们累积起来 , 直到某天免疫系统没有捕捉到一个基因突变 , 人就生病了 。

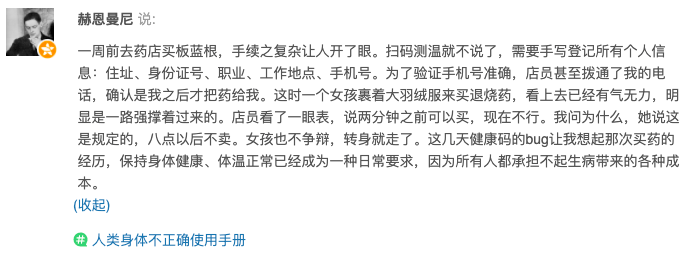

【《圆桌派》都说生气有害健康了,那怎样才能不生气?】豆瓣用户 @赫恩曼尼 日前分享了一个经历:她曾在药店目睹一位病怏怏的女孩 , 因为买药手续过于苛刻 , 无奈放弃 。 “保持身体健康、体温正常已经成为一种日常要求 , 因为所有人都承担不起生病带来的各种成本 。 ”

文章图片

豆瓣用户 @赫恩曼尼

重大公共健康危机必然会重塑社会的行政机制和人们的心理状态 。 今天 , 健康有着比过去更重要的社会属性 。 我们每个人的健康状况都具有一定的公共影响力 , 因此生病的成本也在不断增加 。

汪民安在《身体、空间与后现代性》中写 , “身体 , 这是个人最后一份私有财产 。 一个一无所有的乞丐仍旧拥有自己的身体 , 并能完全支配自己的身体 。 ”

只可惜现实是 , 完全支配自己的身体和情绪正在变得困难 。 当来自外部的不确定性不断增加 , 我们能做到的只有尽量维持良好的身体状态 , 控制自己的情绪 , 为自己减负 , 保持愉悦的精神状态 。

03.

不生气攻略

现在我们知道生气有害健康了 , 但棘手的是 , 生气是一种情绪 , 它无法被禁止或区隔 , 改变自我恐怕是最有效的化解途径 。 实际上 , “不生气文化”的出现 , 指向了更广泛的负面情绪控制问题 。

拿最常见的生气场景来说 , 我们该如何避免在工作中受气?

面对工作中的种种“猪队友” , 作家、创意工作者东东枪曾在播客中分享过一个观点:我们何德何能?凭什么要求自己的工作环境、共事的伙伴都是完美的呢?这话虽然听起来颇为戏谑 , 但仔细一想 , 确实话糙理不糙 。

再厉害的CEO , 身边也一定有令他不满意的同事 。 既然在座的我们都不是CEO , 那要做的 , 就是接受身边永远会有(你觉得)不够能干的同事 。 在这个前提下 , 想办法把事情做好 , 甚至是引导或改变同事的工作方法 , 这也是工作的能力之一 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。