2022年1月21日 , 河北科技大学韩春雨团队在Nucleic Acids Research(IF=17)在线发表题为“A Cas6-based RNA tracking platform functioning in a fluorescence-activation mode ”的研究论文 。 这距离他当时引起巨大关注和争议的NgAgo研究论文已经过去了快6年时间 。

>>>>

文章图片

在这篇新论文中 , 韩春雨团队开发了一种新的基于Cas6的RNA荧光追踪平台 , 其具有更高的灵敏度和特异性 。

文章图片

韩春雨 图源:网络

事件回顾

2016年5月 , 《自然—生物技术》发表韩春雨团队 研究成果 , 他们发明了新的基因编辑技术NgAgo-gDNA , 被媒体以“甘坐冷板凳、十年憋大招”的故事原型炒作而走红 。

此后半年 , 韩春雨个人及其所在大学陆续获得各类名誉和大量经费资助 , 随后被媒体热捧 , 称其为“三无”教授但有“诺奖级”发现 。

文章图片

△基因组编辑技术动画演示

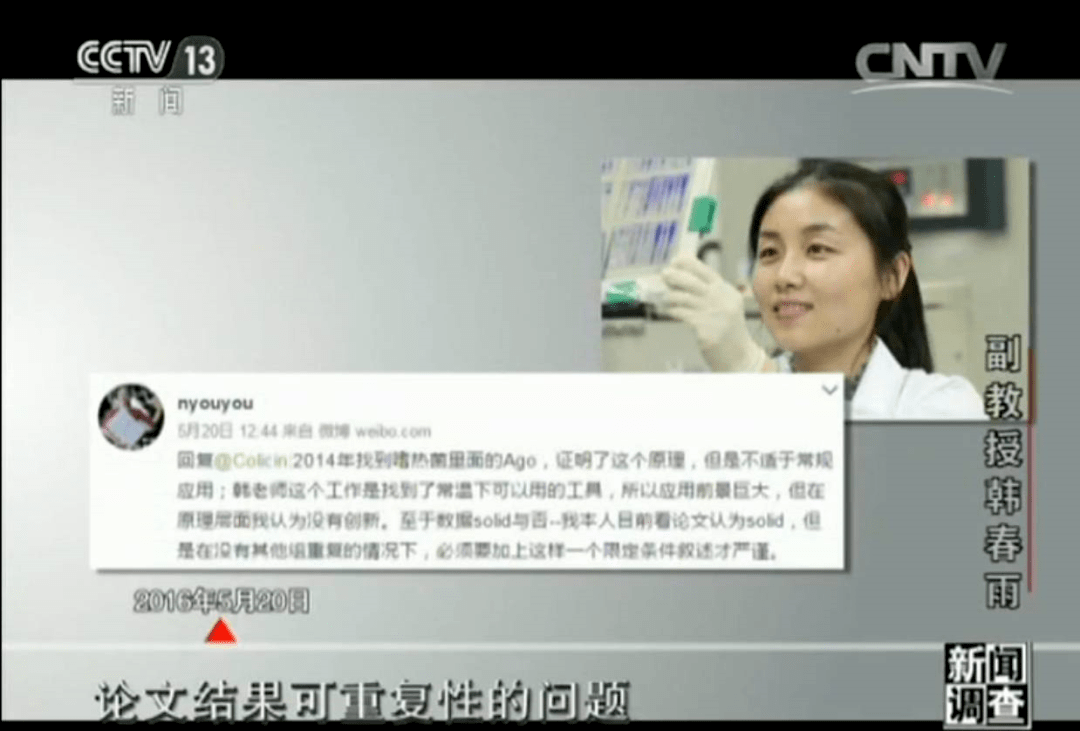

2016年5月20日 , 原清华大学著名结构生物学教授颜宁 , 在微博上首先提出论文结果可重复性的问题 。

文章图片

图源:央视新闻

8月左右 , 数名国外学者称多次实验后 , 仍未能做出结果 。 并建议《自然-生物技术》介入 , 要求韩春雨公开原始数据 。 韩春雨曾回应 , 质疑不科学 , 并称已有实验室重复成功 。

文章图片

澳大利亚国立大学研究者Gaetan Burgio于2016年7月29日在Twitter上的发言 , 图片来自Twitter截图

一年后(2017年8月) , 《自然—生物技术》发表题为《是该数据说话的时候了》社论 , 宣布撤回韩春雨团队于2016年5月2日发表在该期刊的论文 。

2018年9月 , 河北科技大学发布公告 , 韩春雨团队不存在主观造假 。 但依据有关规定 , 取消韩春雨所获得的荣誉称号 , 终止韩春雨团队承担的科研项目并收回科研经费 。

韩春雨团队回应称 , 实验设计存在缺陷、研究过程存在着不严谨的问题 。

当时 , 科学界的主要质疑问题之一是“NgAgo”是否能编辑基因组 。 对于大多数实验室无法重复的原因 , 韩春雨强调 , “科学是有条件的可重复 , 使用的生物材料其实是很重要的” 。 他认为 , “有可能是因为大规模的 , 大范围的细胞污染” 。 这个观点也是自“质疑”开始之后他所一直坚持的 。

文章图片

图源:央视新闻

面对这起事件 , 众多科学家也表示 , 韩春雨的事情一定需要在学术范围内有一个明确的结果 。 也有科学家认为 , 如果韩春雨这件事情本身没有涉及到数据造假 , 从科学本身 , 它是需要耐心和时间的 。

2021年9月3日 , 普渡大学Kevin V Solomon团队在Nucleic Acids Research(IF=16.97) 在线发表题为“NgAgo possesses guided DNA nicking activity ”的研究论文 , 再次发掘出 NgAgo 在基因编辑方面的潜力 , 并为看似矛盾的报告提供了新的见解 。

文章图片

该研究发现NgAgo 是一种新型 DNA 核酸内切酶 , 这种切割介导原核生物中的基因编辑作用 。 该研究工作建立了探索 NgAgo 活性(以及其他 pAgo 的活性)的创新方法 , 并确定了将其发展为下一代合成生物学工具的关键蛋白质特征 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。