北京冬奥会速度滑冰的比赛开赛三天以来 , 在国家速滑馆“冰丝带”1.2万平方米晶莹剔透的冰面上 , 尘封多年的冬奥会纪录屡屡被打破 。

在二、三厘米厚的冰面下 , 埋了十余层不同结构 。 防潮层、防冻层、渗透层……其中一层 , 是密布的制冰管 , 其中流动着液态二氧化碳 。 它们是这块冰面下隐藏的“硬核新科技” 。

这是人类冬奥历史上第一次采用天然工质二氧化碳制冷技术替代传统制冷剂氟利昂制造的冰面 。 北京大学工学院教授张信荣多年来一直研究与开发“跨临界二氧化碳技术” , 让温室气体化身高效资源 , 在赛场上实现环保节能最大化 。

参赛选手们不关心用什么技术造冰 , 他们最关心的是自己的成绩 。 而成绩和冰面的硬度有关系 。 “冰软会滑得慢一点 , 冰硬会滑得快 。 更重要的是冰面硬度的均匀度 , 有些地方硬、有些地方软 , 就会影响滑冰的速度 。 ”张信荣解释称 , 冰的硬度和温度相关 , 冰面不同区域温差越小 , 冰面的平整度和硬度越均匀 , 滑行速度就能越快 , 这有利于运动员创造出好成绩 。

经过研究与设计团队的努力 , 国家速滑馆“冰丝带”这块通过二氧化碳制冷制造的冰面温差最终控制在0.5℃ , 低于奥组委提出的1.5℃标准 , 硬度均匀 。

采访人员了解到 , 去年9月份举行的国际测试赛上 , 6名运动员中 , 有5位在这块冰面上创造了个人最好成绩 。 “这跟冰的质量绝对相关 。 ”可以说 , 这一次“打造了冬奥历史上最快的一块冰” 。

国家速滑馆这块冰成功造出后 , 中国在跨临界二氧化碳技术方面一下走到了最前列 。 “我们中国是负责任的大国 , 果断决定采用二氧化碳替代氟利昂 。 借着这个机会 , 我们也掌握了一系列核心技术 , 将来对于我们实现‘弯道超车’非常重要 。 ”张信荣说 。

文章图片

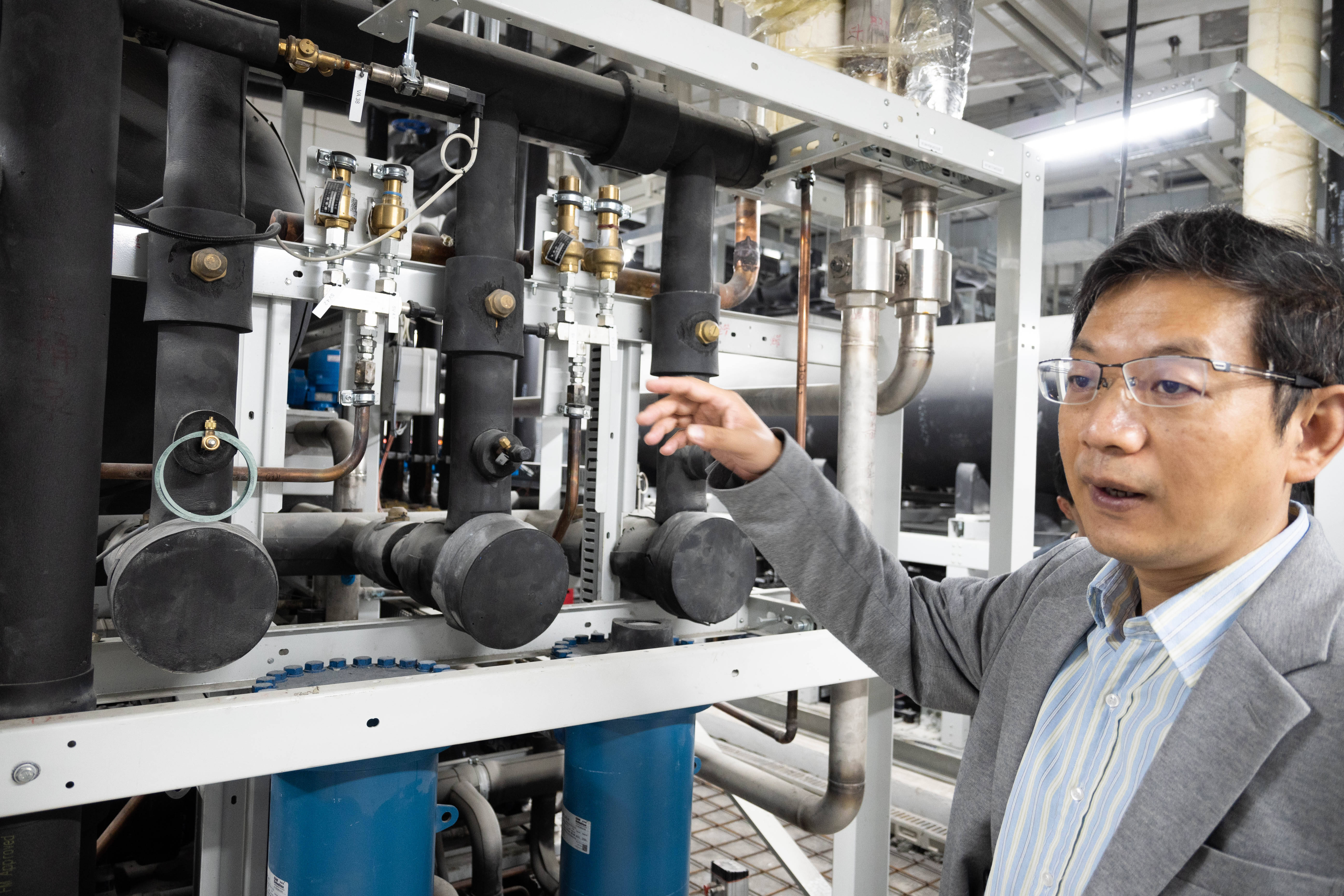

北大教授张信荣在国家速滑馆指导二氧化碳制冰机组工作场景 。 受访者供图

二氧化碳和氟利昂的“斗争”

一向“让人头疼”的温室气体二氧化碳 , 能否作为资源被加以利用?2003年底 , 张信荣成为国际上第一个提出利用二氧化碳跨临界热力学循环发电的研究者 。 但当时在世界范围内 , 水蒸气、氟利昂发电的主导地位难以撼动 , 他的创新性观点并未得到认同 。

时间拉到2015年7月 , 在得知北京申办冬奥会成功后 , 张信荣首先想到冬奥会制冰问题 。 “已经是21世纪了 , 难道还要用氟利昂造冰吗?我们不服气 , 就想看看用二氧化碳能不能搞出来 。 ”

采访人员了解到 , 过去历届冬奥会制冰都采用氟利昂和氨等传统制冷剂制冷方式 。 氟利昂是一种人为合成的制冷剂 , “使用一吨氟利昂就相当于3980多吨的二氧化碳排放 , 不但会破坏臭氧层 , 还会造成地球暖化 。 ”而氨具有微毒、易燃易爆的特性 , 安全性难以控制 。

二者都无法与二氧化碳相比 。 “二氧化碳作为一种天然工质 , 在自然界空气中本身就存在 , 将其作为一种资源用于制冷 , 非常高效 , 制冰质量和环保性能也很好 , 又非常安全 。 ”

张信荣凭借兴趣 , 2015年9月一开学 , 就开始带着学生搞设计 , 尝试用二氧化碳搞冰场、造雪 , 结果效果都很不错 。 但那时 , 能用二氧化碳技术为冬奥做贡献还只是张信荣的“美好愿望” 。

巧合出现在2016年9月 。 当时张信荣正在参加国外学术会议 , 突然接到了一个来自北京冬奥组委的电话 , 邀请他尽快回国参会讨论制冰造雪问题 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。