文章图片

佘宗明/文近日 , 一家知名企业的裁员风波将一款可“监测员工离职倾向”的所谓行为感知系统带入公众视线 。 据了解 , 员工上班期间访问求职网站次数、聊天关键词、简历投递次数等 , 都可以被系统监测到 。

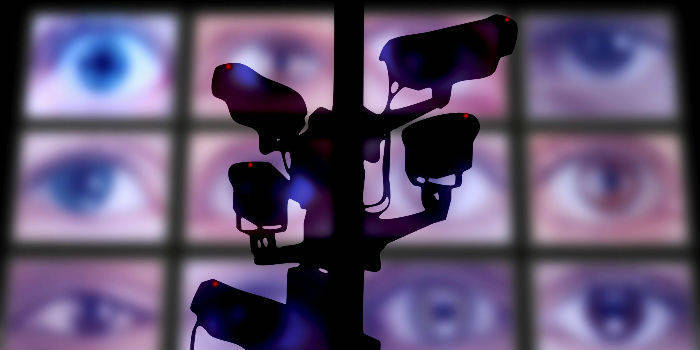

说是“行为感知系统” , 实则AI监控 。 去年11月国美对员工摸鱼的那份通报 , 让很多“打工人”见识了企业网管监控系统的厉害——我们上班时上了什么网站、刷了多久视频 , 统统逃不过那些ITSM服务管理软件的“眼睛” 。 如今这套具有“离职倾向分析、办公网上网态势分析”的系统 , 无疑再度让人感受到AI监控的威力 。 可以说 , 在它打造的“数字圆形监狱”内 , 被“AI全景敞视”的我们近乎裸奔 。

企业对员工搞AI监视已算不上什么“新”闻 。 在国外 , 亚马逊曾被曝出用AI跟踪员工工作进度、计算员工的摸鱼时间 , 并根据实时数据生成在线解雇指令 , 自动解雇员工;日本也有企业用AI空调防止员工打瞌睡 。 在国内 , 有企业在员工座位下方安装人体红外传感器 , 监测员工不在岗时间……这不免让人想起 , 演员张博洋在《脱口秀大会》上提的问题:“为什么科技这么发达 , 我们还这么累?”他最后的结论是:我们这么累 , 就是因为科技这么发达 。 那些充满算计的AI监视做法 , 似乎为此做了注解 。

现实中 , 不少类似的技术工具打的名义都是“上网行为风险感知分析解决方案”“网络安全态势感知能力交付方案” 。 通过这些软件进行带宽分析、未关机检测分析、泄密追溯分析 , 防黑客入侵、防机密外泄无可厚非 , 但如果将监控对象锁定在员工身上 , 罔顾员工隐私 , 显然难言正当 。 在“技术向善”成为社会期许的背景下 , 将看似高大上的技术用在监控员工上 , 既是管理无能 , 也是企业价值观的堕落 。

这类AI监视 , 看起来是帮企业进行了风险管控、节省了管理资源 , 实质上却是将负外部性转嫁给了员工 。 AI监视将窥伺“探头”伸进更隐秘的地方 , 会强化人们的“裸奔焦虑” 。 对员工而言 , 此举不仅侵犯自身的人格意识与尊严感 , 更让人生出被裹进“窃听风云”的恐惧感——那些藏在暗处的AI监控监视系统 , 会建立某种隐秘的秩序 , 隐匿无踪 , 却又无处不在 。 你不知道被谁盯着 , 不知道被偷看偷听了多少秘密 , 你只知道自己被戴上了无形的“数字枷锁” 。

如今 , 国内外很多大型企业越来越讲究现代化管理 , 推崇MBO(目标管理) 。 这里的“现代化管理” , 要义不只是依靠现代技术工具进行管理 , 更是强调细粒度管理 , 注重管理的弹性化、人性化、活性化 。 无论是从坐班制到混合办公 , 还是从标准工时制到弹性工作制 , 都反映了个中趋势 。 而BSC、KPI、OKR、KSF等绩效考核工具的丰富 , 也给了企业灵活化管理的条件 。

换句话说 , 现代化管理会更注重激活员工的积极性、能动性、创造性 , 同时又会以弹性规则设计保障员工的自主权、满足员工的幸福感——员工上班摸鱼?那就优化绩效考核;员工人在曹营心在汉?那就用更好的企业文化留人 。 用AI监控监视将员工绑在单位里、摁在工位上 , 则是反向而行 , 是一脚跨入了“前现代节奏” 。 由此而来的 , 往往也是员工缺乏安全感与认同感 , 企业缺乏生机活力 。

从价值观上看 , 企业对员工进行AI监控监视 , 体现的亦是“向下榨取”的盘剥思维 , 而非平视思维 。 进一步讲 , 这不是把人当人 , 而是将人当成工具 。 在企业总将“企业文化”挂在口头的当下 , 这显然是走向了“文化”的反面——真正的企业文化 , 必定是内嵌了“以人为本”理念的 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。