你是否想过有一天 , 我们的脑膜可以被3D打印出来 , 再植入体内?

这看似不可思议的事 , 科技已将它变为现实 。 近日 , 采访人员来到位于广州开发区的一家医疗器械企业——广州迈普再生医学科技股份有限公司一探究竟 。

“3D打印 , 打出一个无限可能的未来”

“3D打印 , 打出一个无限可能的未来 。 ”公司展厅内的一面墙上 , 写着这样一句话 。

跟随企业的研发工程师邓坤学 , 采访人员走进人工硬脑膜洁净生产车间 , 只见几百平方米的车间内 , 十余台人工硬脑膜增材制造设备陈列其中 。

每台设备有一个管子一样的部件 , 镶嵌着十来个针头 , 每个针头喷射出无数纳米纤维 , 在收集装置上逐层堆积 , 形成白色薄膜状的三维仿生结构人工脑膜产品 。

“薄薄一张硬脑膜产品 , 如何仿生人体的脑膜?”面对采访人员的疑惑 , 邓坤学说 , 看起来薄薄一片 , 实际上它由上万层纳米纤维膜堆积而成 。 这种纳米纤维构成的方式结构和人体自身脑膜组织微观结构高度相似 。

文章图片

【走进市场主体丨打印“生命”——从广州一家企业看国产高性能医疗器械如何“闯关”】图为迈普医学研发工程师在开展实验 。 (受访者供图)

医疗器械是生物医药行业的一颗明珠 , 也是科技创新的代名词 , 往往与“高精尖”联系在一起 , 属于知识、技术、资金密集的战略性新兴产业 。

与西方历经上百年积累的医疗器械巨头相比 , 成立于2008年的迈普医学尚属行业新秀 , 但在基于生物增材制造技术(俗称“生物3D打印”)的植入医疗器械新赛道 , 企业凭借将原始创新成果产业化 , 实现在这一领域的“逆袭” 。

创业艰难 , 但国内的市场和政策让他有信心

欧盟CE认证、中国专利银奖、国家博士后科研工作站……行走在迈普医学的展厅内 , 采访人员看到一张张获奖证书、认证荣誉 , 旁边陈列着各式产品和栩栩如生的大脑模型、心脏模型等 , 展现出企业的技术积淀和实力 。

在这里 , 采访人员见到了公司董事长、“80后”创始人袁玉宇 。 他戴着眼镜、十分沉稳 , 脸庞年轻 , 发间却已见不少白发 。 回忆起创业的艰辛 , 他说 , 这是一个从“0”到“1”的过程 , “没有标准、更没有可对标的范例可言” 。

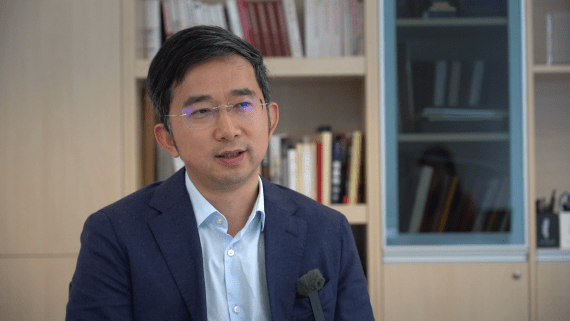

文章图片

图为袁玉宇在介绍公司情况 。 新华社发

看好国内再生医学行业的发展 , 2008年 , 在美国攻读完生物工程博士学位的袁玉宇选择回国创业 。 当时 , 国内再生医学领域尚属空白 。

“做医疗器械行业 , 要耐得住寂寞 。 一个产品从立项、动物实验、临床试验 , 到拿到注册证上市 , 需要5到8年时间 。 技术过硬是基础 , 但没有点儿情怀 , 也很难坚守下去 。 ”袁玉宇说 。

他告诉采访人员 , 创业时 , 他们要做的产品是全新的 , 生产设备更是没有现成的 。 刚开始 , 团队十几个人没日没夜泡实验室 , 研发生产设备、琢磨产品 , “很多时候走出实验室都已是凌晨” 。

袁玉宇还记得 , 曾经整整3年 , 他和团队没有卖出一件产品 , 没赚到一分钱 。 幸好当时广州开发区向公司提供了办公场地并免去3年租金 。 同时 , 国家对科技型中小企业技术创新的政策资助 , 帮助团队闯过了难关 。

从28岁开始创业 , 到如今42岁 , 岁月将袁玉宇乌黑的头发“染”得灰白 。 他笑称:“感觉自己还是个年轻人 , 怎么头发快白完了 。 ”创业虽然艰难 , 但在他看来 , 国内的市场条件、政策环境、创业环境等让他有信心和底气选择坚守 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。