在这之中 , 儒家人文主义精神的目标是道德改造 , 使个人实现其完整的人格 。 此外 , 正如杜维明所观察到的 , 这种精神自我转化的过程是一种公共行为 。 它不是一条旨在个人救赎的精神道路 , 而是一个不断修正的、培养个人美德的过程 。 这种修身的最终目的是获得个人的宇宙存在 。

文章图片

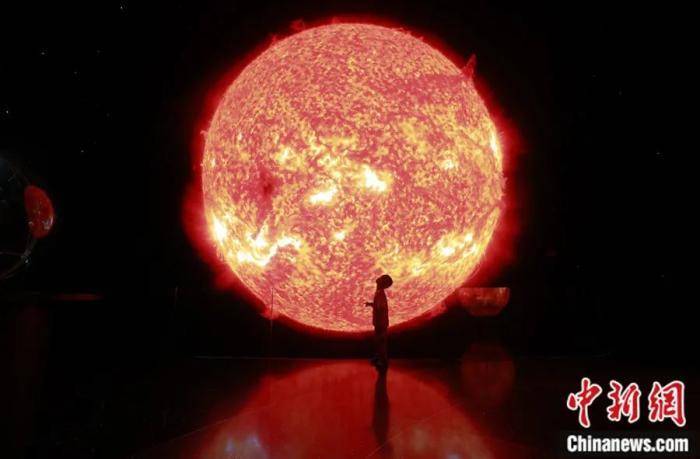

2021年7月5日 , 作为全球建筑规模最大的天文馆——上海天文馆揭开神秘面纱 , 一名小朋友在“探索”太阳的奥秘 。 中新社采访人员 汤彦俊 摄

实现一个人的宇宙存在 , 意味着人类必须相互关怀 , 响应社会需要 , 通过礼乐与自然世界协调一致 。 在儒家文化中 , 除了孔庙的礼外 , 还有官方的国家礼 。 然而 , 在儒家传统中 , 儒家主要强调“礼”的重点是日常交流 , 通过“礼”旨在改善和提升人际关系 。 早期的儒家思想家荀子认为 , “礼”是在适当的环境下以适当的方式表达人类情感的工具 。 此外 , “礼”将人类彼此联系起来 , 将人类与现实的其他关键维度——政治秩序、自然的季节循环和宇宙本身联系起来 。

就个人而言 , 儒家精神人文主义的整个修身过程意图通过认真学习、批判性自我反思、持续努力和改变自我的意愿实现“至诚”(《中庸》) 。 杜维明称之为“体知” 。 “为己之学” , 而不是不加批判地吸收想法或试图给别人留下深刻印象 , 是这个过程中必不可少的 。 因此 , 只能通过不断转变 , 使自己与天地的创造力和发生力相一致才能实现本真 。 这种与宇宙变化相协调的过程可以被认为是儒家精神人文主义的主要源泉 , 而儒家精神人文主义则表现为各种形式的自我修身 。

中国宋代大儒朱熹和他之后的新儒家认为变化是宇宙和人的转变之源 , 每一种道德美德都有它的宇宙学成分 。 例如 , 人性的核心美德(诚)被视为个体和宇宙繁殖与增长的源泉 。 通过尽人之性 , 一个人可以影响自己、社会和宇宙中事物的转变 。 一个人对现实的深刻认同是“仁者以万物为一体” , 从而实现了自己的宇宙存在 。

文章图片

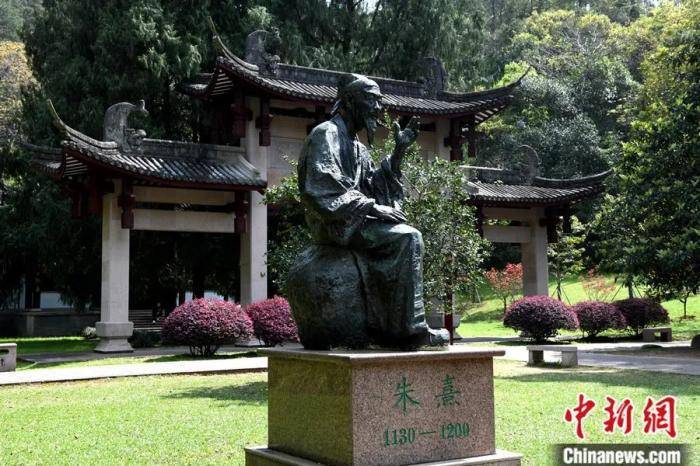

福建武夷山朱熹园门口的朱熹雕塑 。 朱熹园由南宋著名理学家朱熹创建 , 是他生活、著书、讲学长达四十余年的地方 。 如今 , 这里是武夷山世界文化遗产的核心部分 , 也被誉为朱子理学的“摇篮” 。 中新社采访人员 王东明 摄

朱熹认为这一切都是人之“气”与宇宙之“气”相互作用过程的一部分 。 生命和能量的流动见于“气”(物质力量或生命能量) , “气”统一了植物、动物和人类世界 , 也渗透到宇宙的所有元素 。 正如朱熹所说 , 一旦一个人的心动了 , 它必须到达“气” , 并与“气”相互刺激和相互作用 , 收张 , 来去 。 因此 , 在儒家的宇宙观中 , 人不是一个孤立的个体 , 而是一个深深扎根于宇宙和地球创造过程中的人 。

11世纪新儒家哲学家张载(1020-1077)用他的著作《西铭》阐明了这一观点 。 “乾称父 , 坤称母;予兹藐焉 , 乃混然中处” , 这些字句只是一种隐喻 , 但我们现已知道其中的科学真相 。 生命源于恒星的动态生成和错综复杂的生态系统矩阵 。 因此 , 中国传统语境中的“家”是人类出生和归属的宇宙与地球内有的创造力 。 孝道对整个宇宙和地球的延伸不仅仅是一个令人回味的隐喻形象 , 也是生命延续的宇宙学和生物学要求 。

我们的使命是具有整体感和归属感的 , 不仅是社会整体感和归属感 , 也是宇宙和生态的整体感和归属感 。 同样 , 正如2000年发布的全球伦理文件《地球宪章》在序言中指出的那样:“人类是一个巨大的不断发展的宇宙的一部分 。 地球 , 我们的家 , 充满了独特的生命群落 。 ”

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。