文章插图

坏的交互体验相当于给用户设置了不必要的“门槛“ 。 同时限制了开发者在元宇宙中精心勾勒世界的能力 。 交互决定了元宇宙能被用户接受的下限,但同样,好的交互能给用户参与这个世界带来无限可能 。 由于VR和AR的形式不同,我们分别来看这两个入口的硬件和软件交互 。

【元宇宙技术考】VR硬件,满足基本需求容易,扩展很难 。 VR的基本设计思路是产生人工刺激从而打造虚拟的感觉 。 电影《黑客帝国》的脑机接口和电影《头号玩家》的VR加上体感衣的组合就是这样的畅想 。 但目前的VR硬件的主流配置还是在头显上做文章 。

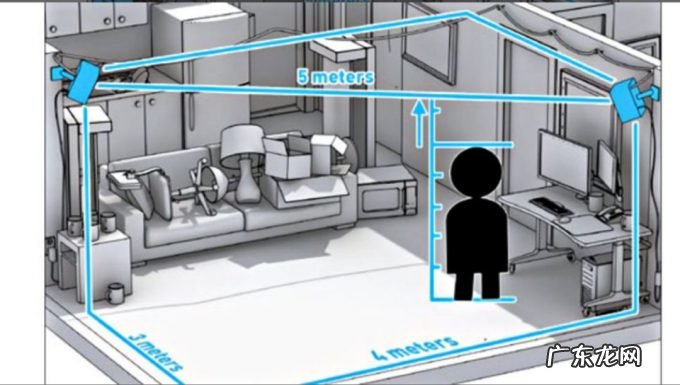

由于用户需要带着遮蔽双眼的头显来体验VR,保证在移动过程中的安全和设置游玩边界就显得至关重要 。 定位追踪技术在实现上主要分为两类,即“Outside-in”和“Inside-out” 。 Outside-in追踪定位技术需要在房间里放置传感器 。 消费者需要额外在定位设备上多花一笔钱之外,该方案还对布置空间的大小做了要求 。

2017年微软Hololens采用Inside-out方案后,这种摆脱外部设备的追踪技术便迅速开始取代之前的方案 。 Inside-out追踪定位技术能够实现设备的无绳化 。 随着机器视觉算法的逐步成熟,Inside-out方案仅靠VR头显上的摄像头即可准确定位,有效降低了硬件成本 。 Inside-out方案是使用相应的算法计算出物体的位置信息(包括三轴及旋转共六个自由度,这就是6DOF的含义) 。

随着算法及算力的成熟,VR设备从初期的3DOF向6DOF演进 。 如Oculus推出首款6DOF一体机Oculus Quest;Pico将其3DOF的Pico小怪兽升级为6DOF的Pico Neo 。 在用户输入端,手柄控制依然是目前主流,方式是融合Inside-out6DOF头动+6DOF手柄交互 。 代表厂商包括Oculus Quest、Pico、Nolo(凌宇智控)、Ximmerse(燧光)等 。 (图片:Outside-in原理示意图)

文章插图

VR手柄的设计在不同厂商的设计上有较大不同,但通常都会以摇杆、触摸板、操作按钮,配合握柄传感器进行交互的方式作为解决方案 。 但手持控制器的操作方式在内容开发者的适配和用户的学习上,仍然存在门槛 。 裸手交互,放弃采用控制器的方案便逐渐被提到台前 。

该方案需要识别出手部骨架的关键点,辅以算法来识别手部的姿态和位置 。 裸手交互的硬件方案包括RGB摄像头、3D摄像头(TOF、结构光、双目视觉)和数据手套等 。

目前业界在该领域仍然是探索的姿态,Leap Motion、uSens采用的是双目红外相机方案,但在操作精度上还不能令人满意 。 Meta公司提出的是智能手套的解决方案,同时通过每个手指上放置执行器(actuator)来实现拟真触觉 。 虽然该方案保证了精度,但成本(原型机成本约5000美元)是个大问题 。

除了这些控制器的改良,VR座舱、万向跑步机等等一系列VR交互配件的研究才刚刚开始 。 VR头显配合控制器的解决方案目前只是仅仅的把VR设备从“不好用”提升到了“能凑活用”的水平 。 未来在交互硬件上的研究和发展还有很长的路 。

VR软件,走出“虚拟桌面”,身临其境还有多远? 虚拟现实的操作优化同样是交互的重要技术方向 。 结合VR的显示特性使得虚拟现实OS有望成为首个3D化操作系统,但目前对于虚拟OS的应用开发是建立在移动端OS样态的继承之上的 。 虚拟现实OS在操作系统和底层软件上继承了移动端特性 。

视觉上,用户目之所及即为操作界面 。 好处是在3D图形渲染、内容传输、显示上相比平面显示器存在巨大优势 。 但受限于视野,虚拟显示仍无法逃脱以操作对象为导向的呈现方案 。 这导致使用VR的控制台虽然拥有着控制器的多功能,但在交互上仍然要受限于“桌面应用”的尴尬境地 。

- 体验完“元宇宙入口”,我有点晕

- 一块虚拟土地卖出超1500万元,元宇宙“炒房热”是不是智商税?

- 一条瑜伽裤,撑起700亿美元的产业

- Shopify黑五销售额近29亿美元同比增长21%

- 多花数千元为猫赎身,哪些人在买租赁猫?

- 蜜雪冰城申请注册“蜜雪元宇宙”、“雪王元宇宙”等商标

- 淘宝60元保证金怎么交 淘宝卖女鞋要交多少保证金?在哪交?不用交保证金的网店

- 在元宇宙里炒房,这么“不元宇宙”的事还真有人干

- 跌至1439元,麒麟芯片+真全面屏,售价亲民的鸿蒙系统5G手机

- 高通:XR为元宇宙入口,骁龙一直在为XR终端提供集成式平台解决方案

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。