现在又有了第四件事 , 越来越多的人每天都在like这些东西 。

世界流从“找找看有什么收获”走向“供我所需” , 计算机的主要功能将会转向对全球数字流的持续追踪 。 典型案例就是Facebook在2010年推出了“Like”按钮 , 用户可以将他们喜欢的人物、地点、内容与事件传输回Facebook跟好友分享 , Facebook也靠这个按钮获得了更多关于用户的活动流和兴趣图谱 。

但是最终社交图谱没有实现对网页图谱的超越 。 因为时间流的产品设计很快也遇到了问题:关注的人和内容都不是越多越好 。

在前亚马逊产品经理(同时也是亚马逊战略规划部第一位分析师)Eugene Wei 看来 , 因为社交图谱有个先天设计缺陷:内容流和关注按钮之间存在天然矛盾 。 我们关注一个人 , 但并不一定喜欢这个人的所有话题 。 每个人都是新闻源 , 好友加的越多他的时间线噪音就越大 。

最后社交图谱大概率会偏离他的兴趣 , 更多无聊的内容会侵入到内容流中 。 但用户是很懒的 , 不会主动取关 , 修剪和调整他们的社交图谱以改变内容流 , 用户只会流失 。

Eugene Wei 认为社交是三部分组成 , 社交资本 , 效用 , 娱乐性 。 如果想要打造下一代社交产品 , 就要开始将用户的内容流与他们的社交图谱脱钩 。

在混淆社交图谱和兴趣图谱时 , 我不会因为我的朋友没有在Reddit等我认为纯粹的兴趣和/或娱乐网络上关注我而生气 。 在这些产品中非常清楚 , 每个人都应该关注自己的兴趣 , 这些社区产品只是个内容连接器 。

但是社区产品不管是贴吧还是Reddit没有收缩流量做很好的长尾分发 , 最后发现只有比较头部的那100个到200个社区能够活 , 贴吧哪怕在PC端也是一个需要百度搜索精准导流而非能够独立存活的产品 。

但是你为了保证规模增长 , 在有几千万日活还要往上再走的时候 , 这类产品就会很难做 。 因为社区数量不会涨 , 很头部的 , 需要你加运营资源cover , 最后只能引进推荐算法 , 把所有社区好的内容抽出来变成一条流给到用户 。

一切能占领用户时长的产品都会对社交图谱蠢蠢欲动 , 但是来来往往都是在那几个问题上打转转 , 时间一长就无聊了 。 结果移动时代起来的内容产品都首先强调内容消费效率 , 头条冒出来了 , 快手冒出来了 , 抖音冒出来了 , 携算法以压成本 , 把娱乐性这一片的成本挤压到了极限 , 然后没人拼得过了 , 统统退下去了 。

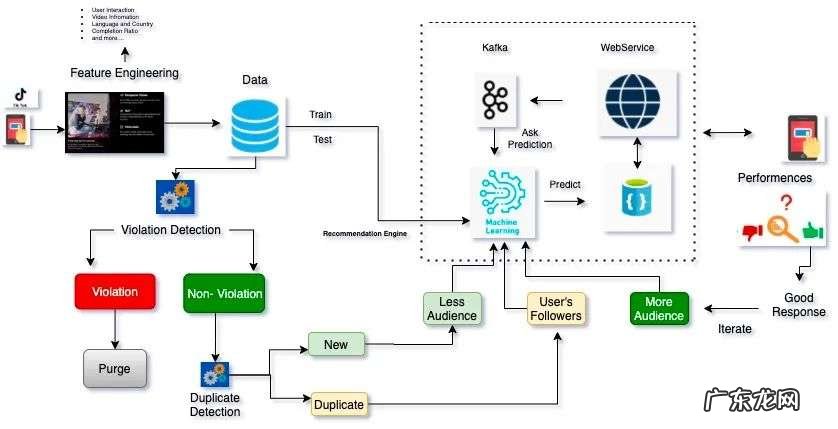

文章插图

等到字节跳动做推荐的时候 , 思路是认为可以把信息流里每一个内容都抽象成一个原子 , 但是推荐比搜索多了两个维度:

搜索结果页是静态的 , 推荐变成动态的了 。 比如说你搜索了一个关键词 , 往下拉几页 , 这些内容不会随着你手指拖动而改变 。 但是推荐的“原子链”是动态的 。 你在上一刷时的念想和动作 , 会成为下一刷的信息输入 。 产品Get了 , 会产生“因由念起 , 果随念动 , 扑面而来 , 欲罢不能 。 ”的效果 。再后来张一鸣经描述TikTok的时候 , 则说TT已经成为了全球文化的一部分 , TikTok是用户的窗户、画布和桥梁 。

Zoom out来看 , 读者也成为一种新的原子 , 进入了内容推荐的世界 。 PC时代人在机外 , 移动时代人机合一 , 这个机会被头条抓住了 。 和搜索相比 , 推荐是两种原子交织 , 扩升了一个维度 。

——褚达晨

有数亿用户聚在平台上进行创作 , 彼此连接 , 给用户带来许多的欢乐和信息 。

- 金蝶CEO徐少春 :从ERP迈向EBC,数字化的未来是“可组装”的企业

- 新手编织需要什么工具 淘宝开店新手必备工具有哪些?怎么使用?化妆新手必备化妆工具

- 小红书尚未进入安全区

- 五化建设内容是什么村卫生室 五化建设内容是什么

- 化妆一定要画底妆吗 没上底妆可以画眼影吗

- 化妆刷和海绵化妆有什么区别 刷子和海绵上粉底液区别

- 化妆刷清洁海绵盒怎么用 化妆刷清洁海绵使用方法

- 化妆刷的海绵棒是做什么的 化妆刷海绵棒的用途

- 化妆刷清洁海绵是什么 化妆刷清洁海绵怎么清洗

- 先化眼影还是先贴双眼皮 初学者该怎么贴双眼皮

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。