文章插图

《如果可以回家早一点》Taptap专页

它不需要像一款经典的IP一样在粉丝群之间积淀许多年 , 也不需要特别申请授权 , 但它一旦能够形成一种流行趋势 , 也能够达到和经典IP一样的影响力 , 在一定的阶段内 , 是一种不错的选择 。

在创意上 , “meme”风格的创意有时会表现为令人捉摸不透的梗图 , 有时官方宣发团队直接代入到游戏广告创意中 , 或是植入游戏内 。

如去年《三国志·幻想大陆》曾与万合天宜合作 , 打造了一部《三国没想到》的广告片 , 在玩家之中备受欢迎 。 “万万没想到”原本是万合天宜团队推出的网络搞笑短片品牌 , 由于影片精彩又与众不同的创意设计 , 让“万万没想到”这句标志性台词形成了一种迷因 , 当游戏与这个无厘头的创意迷因碰撞 , 在玩家间的知名度也会更高 , 也更容易层层破圈 。

除了视频迷因 , 直接作为买量广告关键词的文本也是游戏迷因的覆盖区 。 根据DataEye-ADX平台监测 , 近90天内 , 关联计划数较多的素材 , 大多会出现一些含“梗”的文案 , 如“这片田被我承包了”(霸总偶像剧经典台词)、“不要你觉得 , 我要我觉得”(黄晓明《中餐厅》出圈语录)、“破防了”(近期网络流行语)等关键词 , 能够快速让玩家代入到迷因情境中 。

02游戏“迷因”对品效合一的助益:促进品牌IP化当下的游戏圈 , 更讲究游戏本身的社区文化构建和品牌塑造 , 而这些内容服务的核心对象 , 是主张个性 , 强调潮流的Z世代玩家群体 。

游戏“迷因”是Z世代玩家的潮流文化之一 , 却也是最直接最有效的一种传播文化 。 小到只是在社交媒体平台输出一个带有游戏梗的作品 , 大到将游戏迷因与游戏品牌联系起来 , 并会受到迷因的感染力 , 形成一种文化习惯 , 无形中为游戏做推广宣传 。

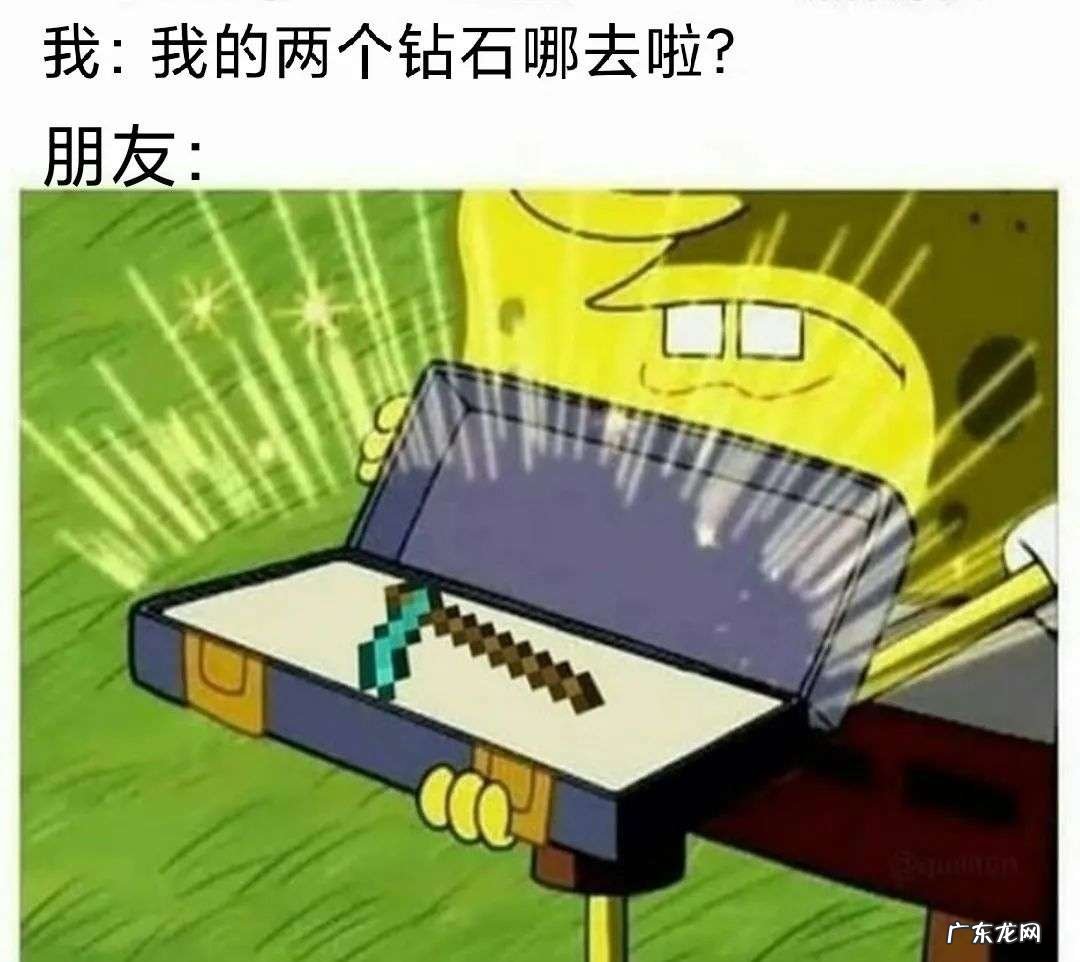

游戏“迷因”让游戏与大多数核心玩家站在了一起 , 在内容传播过程 , 也快速地区别了不同圈层的玩家 。 如一些专业的“meme”图 , 仅有核心玩家或是有着同类型游戏兴趣的玩家才能看懂 , 能够第一时间为游戏找到相对应的玩家群体 , 从而精准地触达目标人群;而一些较为普通的“meme”图(指用耳熟能详的大众热梗作为填充点) , 则能够激发泛圈层玩家的兴趣 。

文章插图

文章插图

《我的世界》游戏官方微博 , 会接受玩家投稿meme图

同时 , 无论是哪种形式的游戏迷因 , 都能够让游戏本身的个性更加鲜明 , 有别于一般的游戏品牌形象 , 更加地“接地气” 。 在必要的时候 , 一些带有吐槽性质的“meme”图 , 还能够传递厂商更加脚踏实地的态度 , 也有机会碰撞出新的属于官方的游戏流行梗 。 在大规模、持续的造梗、传梗热潮中 , 基于游戏发展而来的梗文化与社群聚集 , 能够帮助游戏逐步塑造IP感 。

但是 , 游戏“迷因”也有着双面性 。 由于网络迷因本身十分容易复制、模仿 , 并制造舆论热点 , 而迷因本身的荒诞意味浓重 , 缺乏引导 , 单方面为了吐槽的游戏“迷因”作品 , 可能会为游戏带来一定的舆论风险 , 因而 , 选择什么样的迷因内容 , 还要结合游戏自身的发展方向或是文化氛围 。

目前 , 游戏“迷因”在海外的受众认知度更高 , 欧美、日韩等地区的玩家还会形成专门的游戏memes图社区 , 专门汇集游戏中遇到的有趣的日常 。 在国内 , 关于迷因文化的研究仍然比较缺乏 , 游戏迷因的表现形式和感知力稍弱 , 但在应用创意上更为丰富 , 以“meme”图为中心 , 横向拓展的内容维度更广 , 在保证游戏既有品质的基础上 , 善用游戏“迷因” , 或许能收获意想不到的惊喜 。

- 盘点“感觉不靠谱,却能解决实际烦恼”的10个家居物件

- 洞悉时代情绪,康师傅正能量营销强势出圈!

- 惊人,全球首个活体机器人,会自我繁衍了,切开也能自动愈合,网友:我害怕

- 哔哩哔哩怎么设置开屏动画,哔哩哔哩设置退出去也能播放?

- 仅凭3点,我的心就被这套日本住房俘获了!家有俩娃也能一尘不染

- 你曾经试过什么不靠谱的减肥方法?

- 减肥?主食也能轻松吃!

- 奈雪的茶创始人彭心:心系顾客不靠折扣

- 客厅无电视、沙发不靠墙,家变大了不止一倍?

- 减肥嘴馋就吃鸭肉,营养好吃还低脂,饱腹无负担,天热也能常吃

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。