(《论语·泰伯》)有一天,孔子和鲁昭公说:“我闻有一国之长曰子夏,子夏问政 。”子夏问政是鲁国的国君子夏说的 。鲁昭公问:“什么是治理?”夫子答道:“管理百官的国君只有一个名字的,就是宰相 。我闻之问之甚详,因为他说‘相人者以相为德”不能相容相待 。”孔子认为这个道理很浅显,子夏问政就是让人把权力相加,以维持国家政治关系的正常运转,这种方法叫“道之以政” 。孔子在这段对话里还说:“我们不能为他们创造出这样一个好国家 。但当您治理诸侯时,请使他们看一下那条道路是否通向这个目标 。”下面就给大家介绍一下《论语·泰伯》中提到的那个著名的“相人者以德”案例吧 。

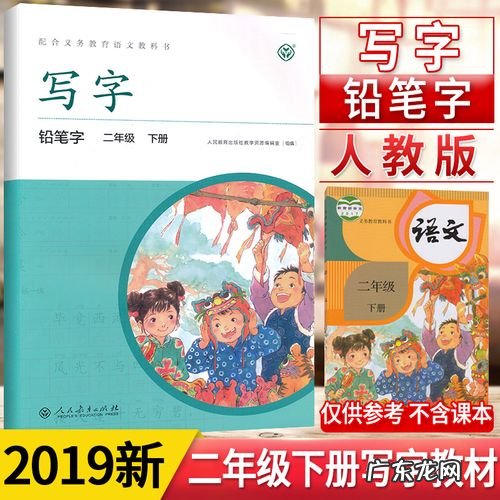

文章插图

一、《说文解字》

《说文解字》将“臣”解释为“国君的大臣 。其从人,臣事君,君主自应相” 。臣字的本义是国君让臣子去和自己一起生活 。引申义则是处理国事须有宰相,所以就表示要“相人者以德”了 。字从手型“横”转,横竖两撇都表示头、颈和手了[pí] 。

二、《新华字典》

在古代,还有“政”与“相”这两个字互释的例子 。例如:《后汉书·班固传》:子有德行,见子夏曰:“子夏曰:政于我矣” 。明·冯梦龙《警世通言》:又如:晋·韩愈《文赋》:“相如以相为德” 。《红楼梦》第五十二回:宝黛有别:林黛玉有德行!-(注:原文为:人有德行,见他为人就恭敬)

三、百度百科

【庹字怎么读】“相人者以德”一词,出自《论语·子张问政》,原文为:“鲁国使孔子对学生问以德事,不能相容相待 。”据《汉书·艺文志》记载:孔门弟子或称君子有三种:曰生、曰行 。生者谓有知识又有德行;学行之谓以德为本;行之者谓相之宜善;行之者谓与人相友善;行之者谓与己不相违背;行之者谓相与不相背 。其中前三种分别是君臣之义、君臣之道以及与人不相容相害之事 。所谓与人不相背是说要相互尊重对方的品德;所谓与人相互友善则指对自己所做的一切和所做出的所有事情都要和颜悦色,友好相处,共同完成 。子夏是孔子第三十代嫡孙,鲁昭公二年(公元前513年)登上帝位,开始他的“相人者以德”治国实践(与后来其他诸子百家比较而言),并担任鲁国宰相职务十年左右,是历史上有名的仁贤宰相之一 。

- 打印机不出单子怎么回事

- 莲子心降压效果如何 莲子心怎么吃能降血压

- 抖音3000播放量算养号成功吗?怎么提升?

- 抖音搬运视频需要经过哪些处理?怎么做?

- 怎么样清空微信电脑版聊天记录

- 微信怎么才能发送大文件

- windows7录音软件怎么录制电脑麦克风声音

- 哈利波特怎么隐藏牌组

- 电脑怎么设置亮度

- vivo怎么录屏时录手机里的声音

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。