在正式接手最高负责人岗位后 , 林奇仍向苹果首席运营官杰夫·威廉姆斯(Jeff Williams)汇报工作 。 而菲尔德此前是向人工智能负责人约翰·詹安德里亚(John Giannandrea)汇报工作 。

外界对此猜想 , 苹果汽车的项目重点已经发生改变——更多地专注于研发自动驾驶汽车在道路上行驶所需的基础软件 。

小米模式还是华为模式?

不造车的手机公司不是好科技公司 。

如今 , 苹果、华为、小米等均在智能汽车的赛道上会面了 。

对此 , 有业内人士分析认为 , 智能手机市场红利渐退 , 智能汽车市场发展迅猛 , 手机厂商看中了后者巨大的市场前景;加之手机厂商除了拥有供应链优势 , 还在智能化、操作系统等方面有一定的经验基础 。

但对比苹果、华为、小米等头部手机厂商发现 , 它们在造车业务上的玩法也不尽相同 。

此前多次强调不造车的华为 , 其布局的逻辑是“赋能”汽车厂商 , 力争做智能汽车领域的核心技术集成 。 华为与更多车企的合作模式是以tier1或tier2方式提供零部件和解决方案 。

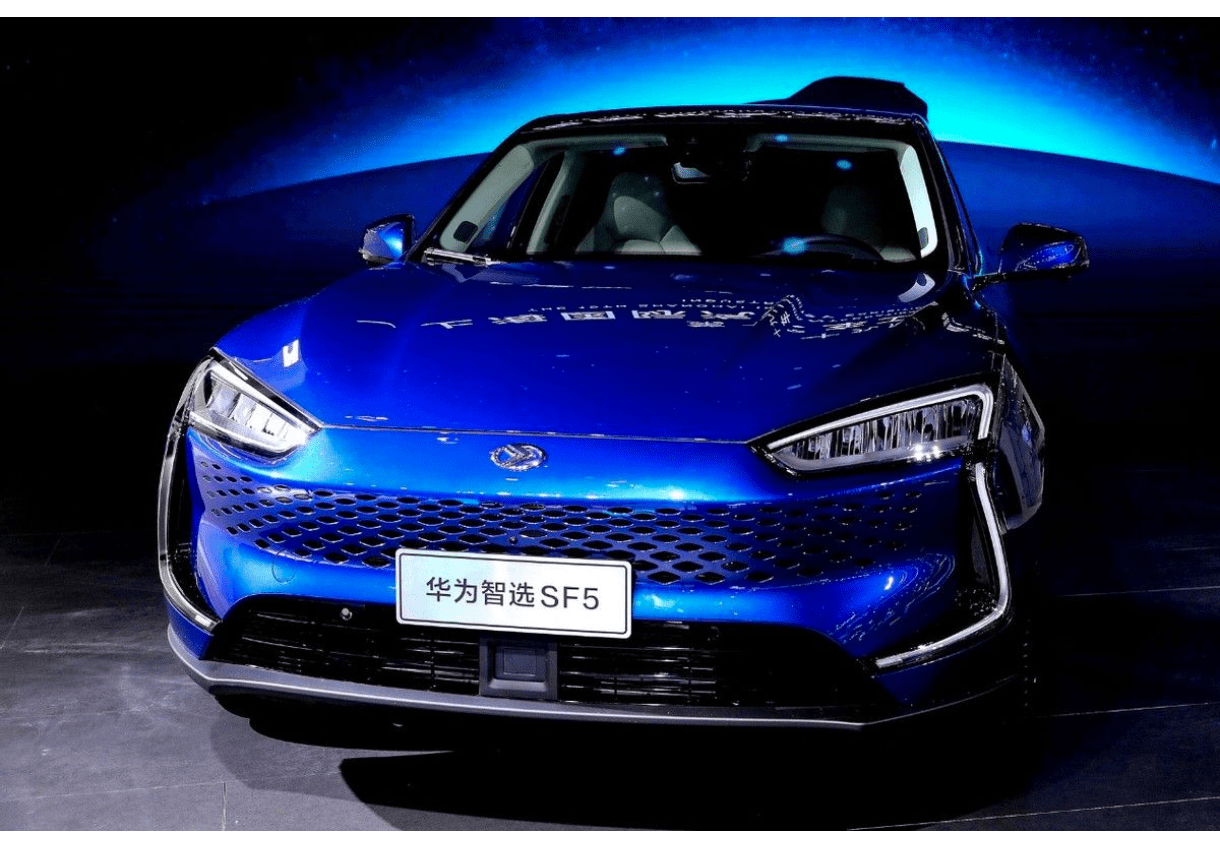

文章图片

华为智选赛力斯SF5

具体来看 , Huawei Inside包括智能汽车数字化架构、智能座舱、智能驾驶、智能联网、智能电动、智能车云和30多个智能化部件 , 几乎囊括了所有智能电动汽车的核心技术 。

与华为合作的车企 , 车身上将出现Hi Car标识认证 。 目前参与该合作模式的车企有三家 , 长安、北汽与广汽 , 它们与华为的合作 , 均推出搭载华为全套方案的合作子品牌 。

与苹果、华为相比 , 在智能汽车这条赛道上 , 小米姗姗来迟 , 但是野心不小 。

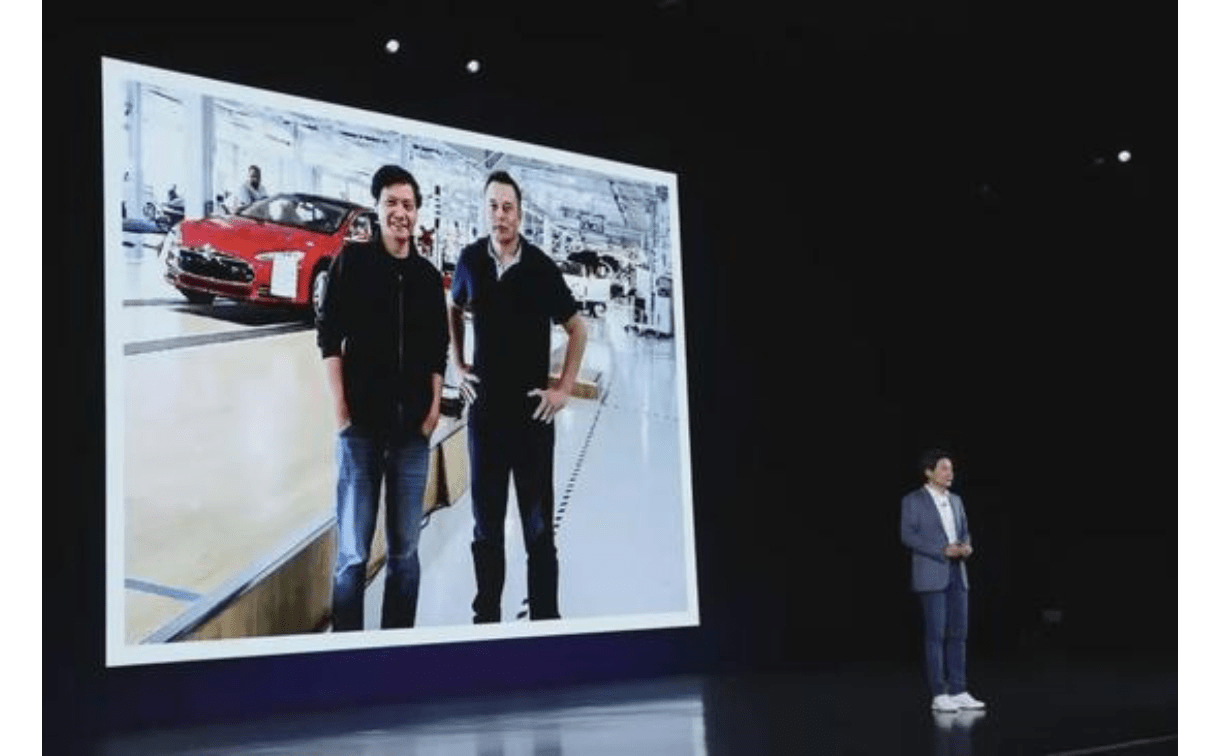

与华为只“赋能”不同 , 为了造出小米汽车 , 雷军决定再一次“All in”:“这是我人生最后一次重大创业项目 。 我愿意押上人生全部的声誉,全力以赴去做小米汽车!”

同时 , 雷军表示 , 未来十年小米将投入100亿美元造车 , 首期投资为100亿元人民币 。

上个月初 , 小米汽车完成了工商注册 , 落户北京亦庄经济技术开发区 。 如雷军宣布造车那天一样 , 他亲自担任小米汽车执行董事和经理 。

对于缺乏基础的小米而言 , 投资、收购相关产业链不失为一种快速且有效的捷径 。 自今年6月以来 , 小米开启“买买买”模式 , 自动驾驶成为其重点布局对象 。 包括领投国内自动驾驶供应商纵目科技 , 入股激光雷达企业禾赛科技 。

8月25日 , 小米宣布以约合5.03亿元人民币的总交易额 , 收购自动驾驶技术公司——深动科技 , 其成为小米全资附属公司 。

小米对媒体表示 , 在过去的几个月里 , 其汽车团队调研访谈2000多次 , 拜访并深度沟通交流了10多家业内同行和几十家产业合作伙伴 。 截至目前 , 其已收到超过2万份简历 , 已组建起了约300人的团队 。

文章图片

雷军宣布造车计划

也许是起步不久 , 小米造车目前还未出现“跳票”消息 。

毕竟对比看已“造车”8年的苹果 , 更像是从“小米模式”转化成了“华为模式” , 曾集中发力整车制造 , 但硬件难产的局面下 , 其将重心转向了基础软件 。 但这对于已经和行业诸多车企合作的苹果来说 , 未尝不是发挥自身优势的一种“曲线救国” 。

只是 , 在汽车领域 , 未能撑起外界的高期待——苹果目前还没有展现出与智能终端类似的优越地位 。 而它要面对的对手已经越来越多 , 除了特斯拉和蔚小理等新势力、转型中的大型传统车企奔驰、宝马 , 还有同样具有智能优势的互联网和科技企业大军也在大举入场 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。