文章图片

卫星载荷舱布局及太阳Hα光谱成像仪(空间望远镜)示意图

来源:南京大学官网

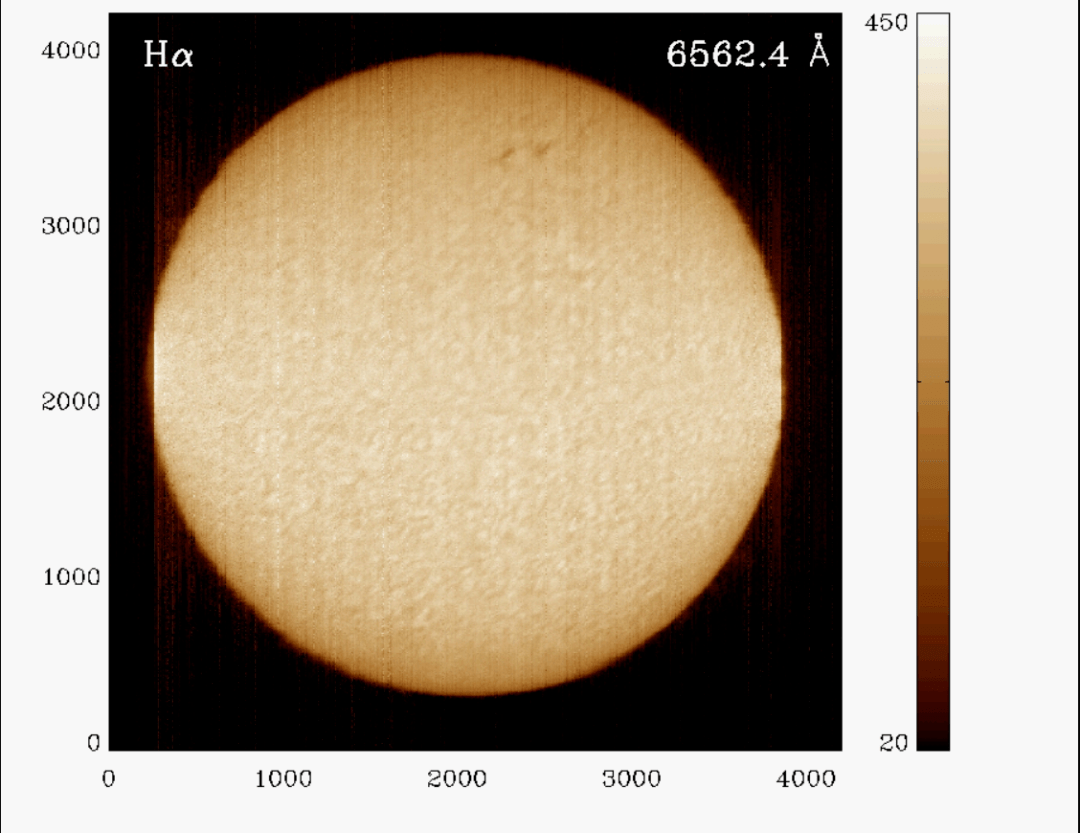

请注意 , Hα光谱成像不是为太阳拍照片 , 而是扫描成像 。

李川打了个比方:“这就像是给太阳做CT , 用一个很窄的小缝接受太阳全日面上某个区域的光谱 , 从左到右从上到下对太阳进行扫描 。 ”

再经过技术处理 , 就可以得到太阳的全日面光谱数据——不仅要观测得细致 , 还能把太阳的“大脸”看全了 。

通过对其中Hα谱线数据的分析 , 就可以发现太阳爆发时大气温度、速度等物理量的变化 , 从而研究太阳爆发的动力学过程和物理机制 。

“羲和号”看得细看得清 还能看得稳

人类对太阳的观测可以追溯到上古时期 , 科学技术和生产力的发展 , 让人类的目光可以超越地球大气层 , 在太空中打量我们最熟悉的这颗恒星 。

李川告诉采访人员 , 在地面进行太阳Hα光谱探测 , 因为大气和云层的干扰 , 视宁度不好 , 影响了成像质量 。 而“羲和号”卫星在太阳同步轨道上的观测 , 不仅没有上述的干扰 , 还不受地球上日夜交替的影响 , 观测更“尽兴” , 成像质量也将提高几个数量级 。

文章图片

Hα波段范围内的全日面光谱成像(7月15日南京地面观测测试图)

对天文学家来说 , 这些画面包含着丰富的信息

来源:南大天文与空间科学学院

这个卫星除了搭载“太阳Hα光谱探测”设备 , 还拥有“双超平台”这个神器 。

所谓“双超” , 是指超高指向精度、超高稳定度 。 在双超平台上 , 卫星的载荷(相机、探测器等)无论是拍照还是扫描 , 都会更准、更稳 。 所以 , “羲和号”卫星不仅能高质量地观测 , 还能为我国其它科学探测卫星探路 , 测试验证“双超平台”的技术指标和实际表现 。

“羲和号”明年或将与“夸父”联手探日

“羲和号”卫星从2019年6月正式立项 , 到2021年10月发射升空 , 仅仅用了两年就完成了研制攻关 。

包括南大在内 , 所有参与科研和生产的单位团结协作 , 克服各种技术上的难题 , 应对疫情防控带来的新困难 , 时间之紧 , 工作强度之大 , 不言而喻 。

文章图片

团队研讨会现场

来源:南京大学

卫星升空 , 对南京大学太阳双超卫星科学应用团队来说 , 更紧张的工作才刚刚开始 。

卫星的“Hα成像光谱仪” , 做一次全日面扫描仅需1分钟 , 而获得的数据将有16G , 每天的观测数据将有5T 。

这些海量的数据 , 将交由南大天文与空间科学学院成立的太阳科学数据中心 , 进行专项分析研究 。

天文科学工作者们非常兴奋 , 特别是团队中的年轻学子 。 他们骄傲于自己生逢其时:国家的航天、电子、精密制造等领域的飞速进步 , 让他们可以用先进的探测卫星获取第一手科学数据 。

采访人员还从国家航天局了解到:2022年 , 我国将根据另一太阳探测计划——“夸父” , 发射天基太阳天文台 。 届时 , “羲和”将和“夸父”联手 , 以连测互补的方式 , 对太阳进行更加全面的科学探测 。

文章图片

探测太阳和各种航天探索一样 , 将大大拓展中国人特别是青少年一代的视野

来源:视觉中国

李川最后说 , 太阳活动周期约11年 , 2021年至2022年是人类有纪录以来第25个太阳活动周期的开始 , 全世界又进入太阳研究新的高峰期 。 借助专门的探日卫星 , 未来中国的科学工作者可以更有底气地与全球科学界交流研究数据和成果 , 为人类科技探索贡献自己的智慧 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。