文章图片

泼水成冰、发光的冰糖、深海之下还有水 , 仙女和蝴蝶 , 新科普演绎的是知识 , 也是浪漫和力量

文|龚嫣然 柳书琪

编辑|谢丽容

一扇门分开了两重天地 。

中国科学院物理研究所M楼东侧的历史展览厅肃穆而庄重 , 一张张黑白老照片中的身影 , 诉说的是近百年来中国物理事业的沧桑岁月 。

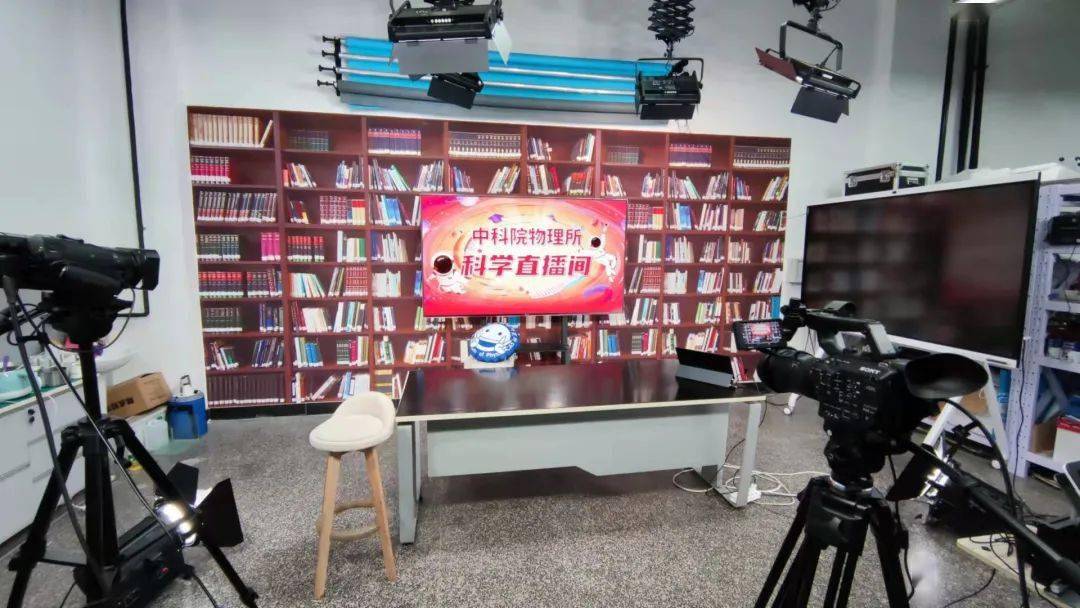

推开下一扇门 , 映入眼帘的却是摆满毛绒公仔的直播台、俏皮的卡通立牌、五彩的电线与原子模型 , 一群年轻的博士生们在这里拍摄视频、直播 , 剪辑 。

文章图片

(中科院物理所直播间内景 图/受访者提供)

王恩与夏一鸣正在物理所攻读博士 , 主要工作是科研 , 另一个工作是新媒体科普 。 吸引他们做科普的动力之一 , 源于“中科院物理所”微信公众号2016年发布的一篇文章——《为什么物理不能理解爱情》 。

当时这篇小文在朋友圈迅速刷屏:“爱情是一个怎样的系统?是熵增的还是熵减的……你不再是你 , 你是原先的你再直乘上一个复杂的他/她 , 相空间维度变成了原来的平方 , 自由度和状态数都呈几何指数增长 。 ”

把学科知识和生活经验相结合的奇妙反应震撼了两个人 , “原来物理还可以这样玩 。 ”

中科院物理所是最早做新媒体科普的科研机构之一 , 2018年就入驻抖音 。 他们在寒冬的室外日泼水成冰 , 也在漆黑的夜晚让冰糖发光 , 用科学原理解释寻常生活中的浪漫与美感 。

目前官方账号“中科院物理所”的粉丝量已接近185万人 , 总获赞数高达586万 。

在这个账号上 , “高大上”的中科院不再显得触不可及 , 老中青三代科研人员走下“神坛” , 将科学的奥秘展现在大众眼前 。 科普的主力军不只是物理所年轻的博士生们 , 青年生物学家陈睿、85岁高龄的海洋科学家汪品先院士等众多科研人员也长期工作在科普的第一线 。

1931年 , 爱因斯坦曾在一封电报中讨论科学的社会性问题 。 “为社会大众提供最好服务的人 , 是为大众提供可以用来自我升华的工作 , 从而间接使人臻于完善的人 。 这首先适用于伟大的艺术家 , 其次也适用于科学家 。 ”

今天的中国科学院 , 依然在探索同样的命题 , 讲述普通人也能听懂的科学故事 。

文章图片

科普的正确姿势

一直以来 , 科学界对于科普的理解存在着巨大的误区 , 认为科普是小菜一碟 , 或者只有科研做不好的人才会去做科普 。 多位从事科普工作的科学家向《财经》采访人员反驳了这种观点 , 事实上 , 做科普丝毫不比做科研容易 。

“没人想看‘能转过转角的最大二维面积算法’ , 科普的说法是‘如何用数学方法把沙发搬进家门’ 。 ”王恩说 。

为了更形象地描述这个“沙发常数”的计算过程 , 王恩前后查阅了几十篇文献 , 最后将专业的最值优化问题 , 冠以“秋名山车神”、“排水沟过弯法”这类让年轻人有亲切感的语言 。

这种语言体系的转换只是一个细节 。

汪品先院士今年已经85岁高龄 , 作为一位自然科学家 , 他很早就意识到了科学普及过程中 , 把科研语言和大众语言统一起来的必要性 。

2011年 , 汪品先院士受邀主持编写《十万个为什么》海洋卷 , 第一时间发动他所在的同济大学海洋学院的学生去提问 , 力求耳目一新 , 最后这些问题没有一个被汪品先采纳 , “没有意思 , 这些并不是孩子要问的问题 。 ”

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。