尊敬的网友们好!这篇文章主要是给大家详细描述关于“公仪休拒收鱼小古文翻译原文”的核心内容以及“文言文故事内容和解释怎么写”的相关信息 , 希望对您有所帮助 , 请往下看 。

文章插图

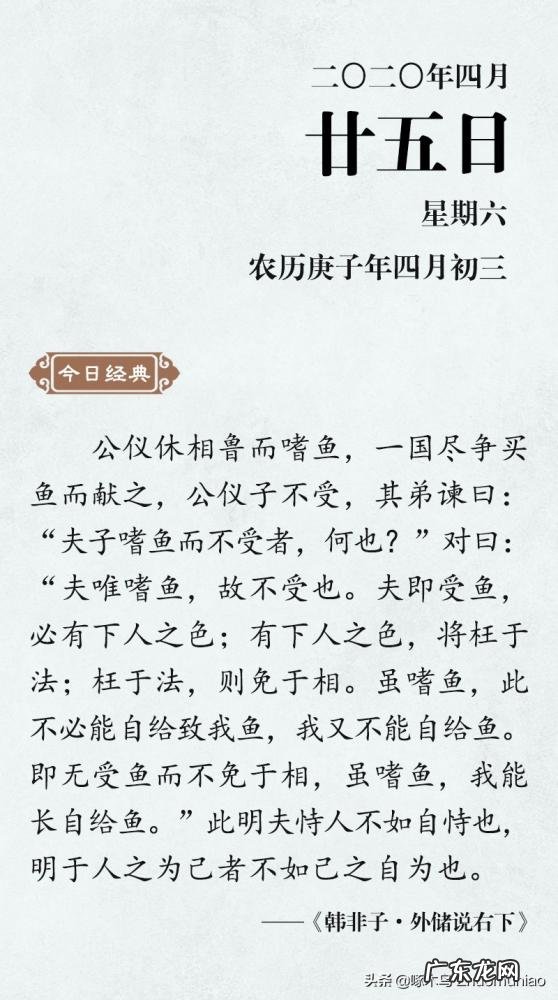

【译文】

公仪休在鲁国做宰相 , 他喜欢吃鱼 , 因此 , 全国的人都争相买鱼进献给他 , 他都没有接受 。 他的弟弟劝他说:“您喜欢吃鱼却不接受别人送的鱼 , 这是为什么呢?”公仪休回答说:“正因为我喜欢吃鱼 , 所以才不接受 。 如果我接受了鱼 , 就要迁就他人 , 迁就他人 , 就会违背法律 , 最终 , 我就会被罢免 , 尽管我喜欢吃鱼 , 他们也不会再送我鱼 , 我也不能自给 。 如果不接受他们的鱼 , 就不会被罢免 。 即使我喜欢吃鱼 , 也可以自己弄到喜欢吃的鱼 。 这是明白依靠别人不如依靠自己 , 明白别人为自己不如自己为自己的道理 。 ”

【品读】

【文言文故事内容和解释怎么写 公仪休拒收鱼小古文翻译原文】“恃人不如自恃”

公仪休是春秋时期鲁国人 , 因其才能出众 , 得以官至宰相之位 。 《史记?循吏列传》曾记载其“奉法循理之吏 , 不伐功矜能 , 百姓无称 , 亦无过行 。 ”司马迁称赞他是一个遵理守法的官员 。 的确如此 , 公仪休的辞不受鱼 , 就表现了他的修养与智慧 。

公仪休喜欢吃鱼 , 却不接受他人的馈赠 , 这种安分守己的自我约束 , 不仅是清正廉洁的道德修养与为官底线 , 更是他的人生智慧所在 。 “夫唯嗜鱼 , 故不受也 。 ”因为喜欢 , 所以不受 , 这也是个辩证法 。 公仪休知道 , 一旦自己收了别人的鱼 , 就必定要迁就于他们;迁就于他们 , 就会违背法律;违背法律 , 就会被罢免相位 。 到那时候 , 即使是他爱吃鱼 , 别人也不会再送了 。 可是他如果不收鱼 , 就不会被罢免宰相 , 也就能够长期自我供给鱼吃了 。 这就是明白“恃人不如自恃”“人之为己者不如己之自为”的道理 , 用老百姓的话说 , 就是靠人不如靠自己 。

说到底 , 公仪休对于厉害关系是做了权衡的 。 他之所以如此选择 , 就是看清了其中的利弊得失 。 这很好 , 远比将他的“不受鱼”归结为个人品质的高尚要好得多 , 空泛的道德说教也远不如法律的严明峻切有效 。

韩非更想借此说明:“治强生于法 , 弱乱生于阿 , 君明于此 , 则正赏罚而非仁下也 。 爵禄生于功 , 诛罚生于罪 , 臣明于此 , 则尽死力而非忠君也 。 ”国家的安定强大源自于依法治理 , 衰弱动乱源自于曲阿无法 , 而不是依靠君主的仁爱;同样 , 个人的爵位俸禄来自于功勋 , 刑戮惩罚来自于罪行 , 而不是依靠臣子的忠诚 。 所以 , 君主是否仁德、臣子是否忠诚 , 都不是问题 , 法令、赏罚才是治国的关键 。 韩非甚至说:“君通于不仁 , 臣通于不忠 , 则可以王矣 。 ”他不是说仁爱、忠诚不好 , 而是认为仁爱和忠诚不足以治国 , 彻底明白了这个道理 , 自然就可以称王天下了 。 换言之 , 君主与人臣的最佳选择 , 并不是道德层面的要求与约束 , 而是最切实的现实考量和最大化的利益追求 , 这才是真正经过了利弊权衡的结果 。

- 徐志摩的爱情故事电视剧免费观看 徐志摩和他的三个女人在线阅读

- 郭襄和张三丰什么关系 张三丰和郭襄之间有什么故事情节

- 儿童情商课程内容 儿童情商培养

- 古天乐的女友有几个? 古天乐不为人知的感情故事视频

- 神秘巨星彩蛋 神秘彩蛋是什么

- 试卷题型题量分析 公务员笔试考试考些什么内容行测分那几课

- 畅听王卡19元还是29元 畅听王卡公益版免流量的内容

- u盘内容都变成快捷方式 u盘里的内容变成快捷方式

- 原则和宽容的小故事 宽容的小故事有哪些

- 兵马俑的来历故事100字左右怎么写,关于兵马俑的历史故事100字

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。