文章插图

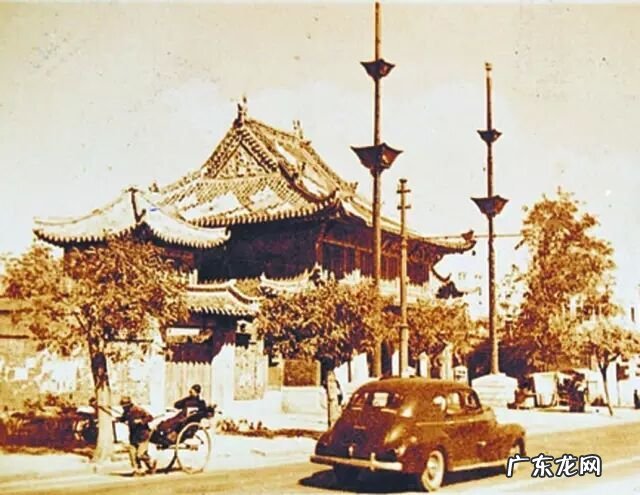

天后宫老照片

清同治四年(1865年)六月,在重修天后宫的《募建戏楼碑记》中,明确记载:"窃闻青岛开创以来,百有余年矣,迄今旅客商人,云集而至…… 。"这是我们见到的最早关于"青岛"的记载,这个"青岛"的范围是指青岛口附近一带的陆地,可以说是最早的"青岛地区" 。再则"青岛开创以来,百有余年矣",这个百余年,从同治算起,应是清朝的乾隆年间(1736~1795年) 。这样说来,青岛开埠的时间距今已有二百多年的历史 。"青岛"的历史发展时间又向前提早了一百余年 。

清光绪十二年(1886年),清朝驻德公使许景澄在其《条陈海军应办事宜折》中说:"青岛一带在烟台未开口岸时,航海商泊,凑集颇盛,本非散地荒陬可比 。"许景澄在得知西方列强觊觎胶州湾后,建议清廷在胶澳设防 。同年,清廷派道员刘含芳、总兵琅威理莅胶察勘 。

清光绪二十三年(1897年)三月,即德国侵占的前半年多,青岛口的商贸店铺已达60余家:"除新近由即墨、平度、金口、海阳来此赁屋暂营者六家外,计车马、旅店九,洪炉一,成衣、估衣、雉发三,油坊、磨坊、染坊六,杂货、竹席、瓷器店铺七,药铺二,当铺一,织网、麻草、油篓、木材八,肉鱼盐铺六,鞋帽、皮货各一,纱布绸店、广洋杂货店三,酒馆、饭铺九,酱园、豆腐坊各一,糕点茶食三,计六十五家,"并进行大宗进出口贸易 。"出口以披猪、花生、生油、豆油、豆饼、白蜡、青梨为最;进口以广洋杂货、细白棉布、棉纱、绸缎、糖、桐油、竹木材为多 。"(见胡存约《海云堂随记》) 。德国侵占前,青岛绝不是一个小渔村,而是一个繁华的海疆重镇 。

文章插图

天主教堂

清光绪二十三年(1897年)十一月,德国派兵侵占了青岛,当时青岛地区称为胶澳 。1898年3月6日,德国胁迫清政府签订了《胶澳租借条约》 。据日文《胶州湾》一书记载,1899年10月12日,德皇威廉二世借用原有的青岛名称命名胶州保护地的新市区为青岛 。这个新市区又分为青岛、鲍岛和埠头等区,范围也只有现市南区和市北区的一部分,青岛也只是整个胶澳中的一块地方 。

1922年,中国从日本人手中收回了胶澳租借地,定名为"胶澳商埠",同年十一月先后颁布《胶澳商埠章程及青岛市施行自治制令》,这是称为"青岛市"的最早记载 。在《青岛市施行市自治制令》中的第二条规定"青岛市之区域以青岛市街台东镇及台西镇之界址为区域",第四条规定"青岛市由胶澳商埠局直接监督之" 。这个青岛市也只是胶澳商埠的一部分,并受胶澳商埠的监督 。直到1929年,胶澳商埠局撤销,原胶澳商埠的辖区被命名为青岛特别市,从这时起,青岛这个地名才代表了全市区 。此后,尽管所辖范围时有变迁,但青岛市这个名称一直沿用至今 。

【历史沿革】

青岛市市名以古代渔村青岛得名 。青岛市专名"青岛"本指城区前海一海湾内的一座小岛,因岛上绿树成荫,终年郁郁葱葱而得名"青岛",后于年间首度被记载于王士性的《》中 。明七年(1579年),许铤主持修编的《地方事宜议·海防》中,有关青岛之名记述为:"本县东南滨海,即中国东界,望之了无津涯,惟岛屿罗峙其间 。岛之可人居者,曰青、曰福、曰管……"这里的"青",即指青岛 。青岛所在的海湾因岛得名,由此入海的一条小河也被称为青岛河 。青岛河口于年间建港,称青岛口;河两岸的两个村落分别得名上青岛村和下青岛村;河源头的一座山于1923年也被定名为青岛山 。

- 若不差这点钱,建议给卫生间备齐这5个收纳小物,让小卫浴更整洁

- 被标记号码的消除方法是 360手机卫士怎么取消号码标记申诉

- 南通风水比较好的小区 南通 风水

- 建议各位:若不差钱,咬咬牙卫生间添置“这几样”,越用越顺心

- 电视地面接收器的安装 电视卫星接收天线制作

- 公共卫生条例,最新公共卫生管理条例

- 极限冒险挑战3d游戏攻略 星空卫视冒险极限

- 054b型护卫舰,056护卫舰和054护卫舰

- 卫生间渗漏:严防死守注重边角

- 卫生棉棒能用多久换一次,棉棒使用时间

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。