文章图片

赵东元正在给本科生上课

2005年 , 赵东元在《德国应用化学》上发表文章 , 在有机-无机自组装的基础上首次提出有机-有机自组装的新思想 , 并将实验方法公之于众 。 至今已经吸引60多个多家和地区的1500余家科研机构跟踪研究 , 利用相似的方法研究介孔高分子和碳材料等 , 发表论文4万多篇 。 国际学术界评价这项研究的贡献为“先驱”“里程碑”“突破”等 。

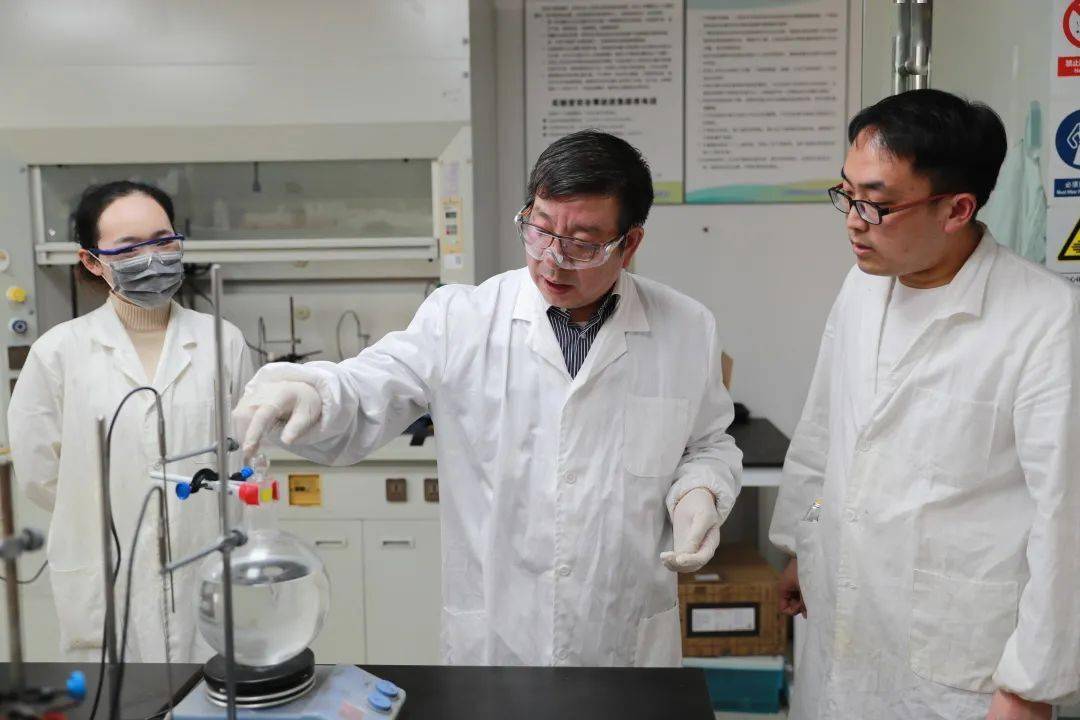

赵东元在实验室

赵东元的课题组也一下子“火”了 。 成员们基于该项目成果发表论文200多篇 , 被引3万余次 。

虽从事基础研究 , 但赵东元的研究跟实际应用结合得相当紧密 。 后期经过不断压缩成本 , 赵东元团队将科研成果投入到工业化生产 , 开展大规模制备 。 比如:

将介孔材料作为催化剂使用 , 大大提高重油转化效率 , 该项目全国推广后每年可为中石化增产约150万吨高质量成品油;将介孔碳和介孔高分子材料、吨级生产 , 运用于超级电容器 , 在北京奥运会的LED路灯和上海世博会的电动汽车上都得到了示范性应用;介孔材料还能在生物检测、环境处理、电子材料等诸多方面得到广泛应用 。

文章图片

鼓励学生和青少年敢于“异想天开”

赵东元出生于沈阳一个普通工人家庭 , 没有接受过什么特别的训练 , 但他从小就喜欢刨根问底 , 梦想长大成为一名科学家 。 因此 , 他也特别鼓励青年大学生和青少年敢于“异想天开” 。

文章图片

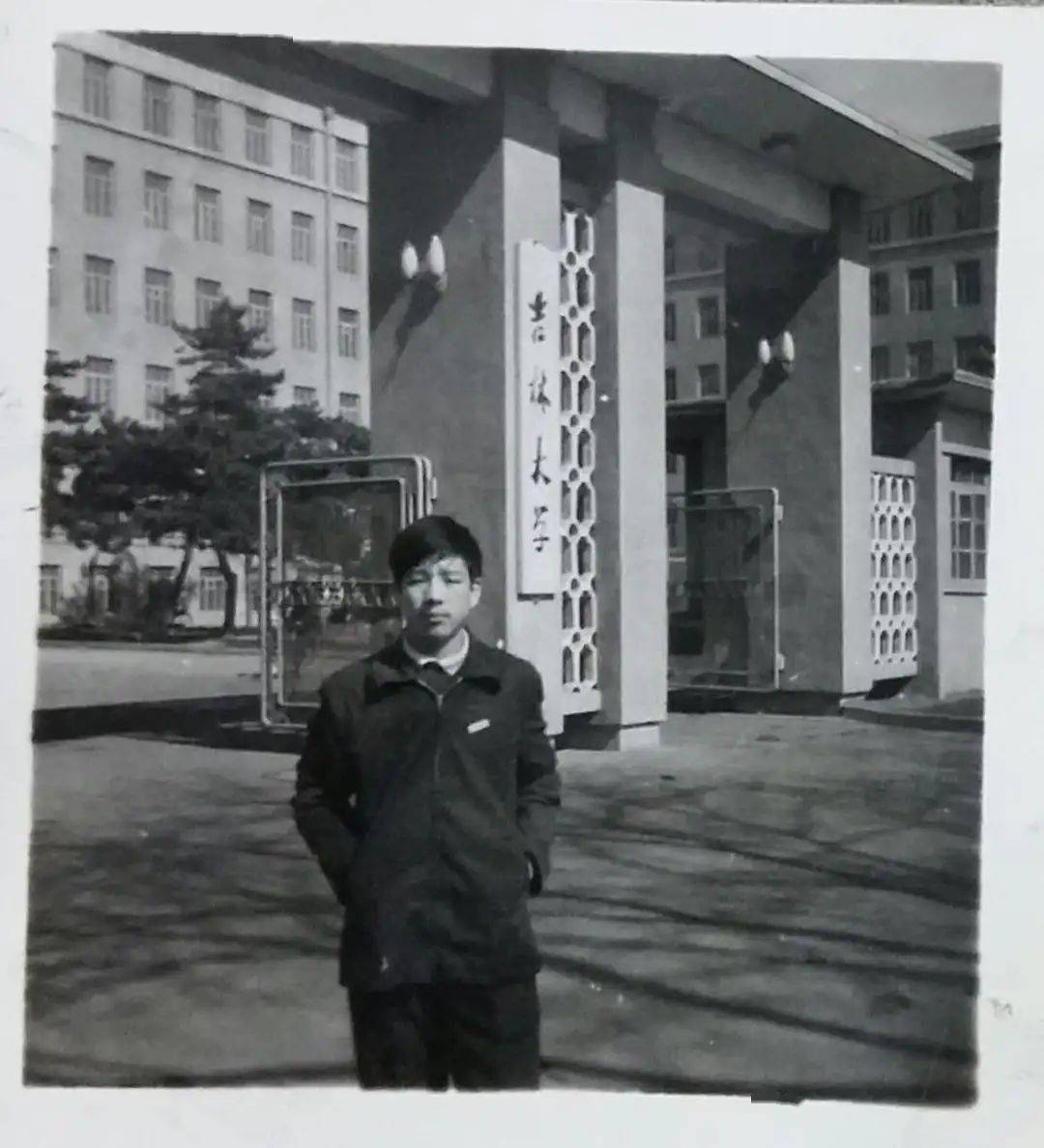

1980年 , 赵东元在吉林大学读本科

因此 , 即便工作再忙 , 他也没有放下科普 。 从为中学生开讲座、录制网课 , 到主编《十万个为什么(第六卷)》 , 但凡能给青年人带去启发的事 , 他一件也没有落下 。

他从不为学生设限 。 平时指导学生科研 , 他会给个大方向 ,但不会告诉学生具体怎么去做 , 鼓励学生自由探索 。 顾栋记得 , 自己有次为了投一篇文章 , 在国外联系赵老师 , 没想到老师立刻回复 , 那时国内已是凌晨一两点钟 。

赵东元还坚持为本科生上《普通化学》17年 , 一周两次课 , 他几乎从未缺席 。 即使前一天还在外地开会 , 他也一定连夜飞回来上课 。

赵东元说过:“我真的愿意做科研 , 因为科研面对的全是新鲜事物 , 可以创造出世界上原本没有的东西 。 ”

很多学生发邮件请教他:到底具备什么条件 , 才能进您的实验室工作?赵东元回:没有别的 , 我唯一的条件就是你要爱科学 , 要有志于成为一名科学工作者 。

(本文综合澎湃新闻资深采访人员 朱奕奕、王烨捷 / 中国青年报、复旦大学等)

本期资深编辑 邢潭

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。