上世纪80年代末 , 他已经做出了一些有趣且业界瞩目的结果 , 获得了来自位于加州大学伯克利分校的美国国家数学研究所以及哈佛大学数学系的邀请 。 彼时 , 哈佛已经成为世界数学研究中心之一 。 30岁的他在那里第一次遇见了当时40岁的丘成桐教授 。

90年代初 , 他正式接受伯克利的教职聘任 , 留居美国 。

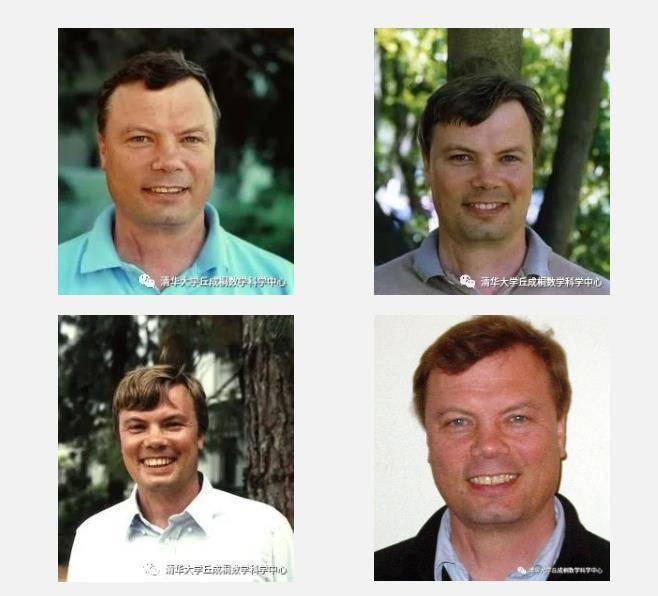

文章图片

不同时期的莱舍提金教授

谈数学之美

提到数学与科学的关系 , 莱舍提金教授认为 , 教育和科学代表着未来 , 是人类发展的核心;而数学是科学的语言 , 没有数学则无从认知宇宙;数学是人类量化认知世界的框架 。 比如 , 一个美丽的湖泊 , 当然可以直观感受它的美 。 但如果要和它发生更多关联 , 则需要一定的技术 , 那必然要有数学的介入 。

文章图片

人类如此擅长建立范畴(categories)、等价关系(equivalences)以及模式(patterns) 。 数学中就存在范畴的概念 , 即对象以及对象之间关联 。 数学还特别擅长建立模式 。 任意在黑板上画两个“难看的”点 , 这或许毫无意义 。 但把连接两点之间最短的线定义为线段 , 这就形成了一个无可置疑的抽象概念 。 而从这一抽象概念 , 又发展出更多的概念 。

数学的美正基于它是人类与生俱来的能力 , 即抽象地、量化地看待事物的能力 。 同时 , 它又是对这个世界真实的、量化的体现 。 “这种能力需要培养和训练 , 一个好的老师就非常重要 。 ”

与中国结缘

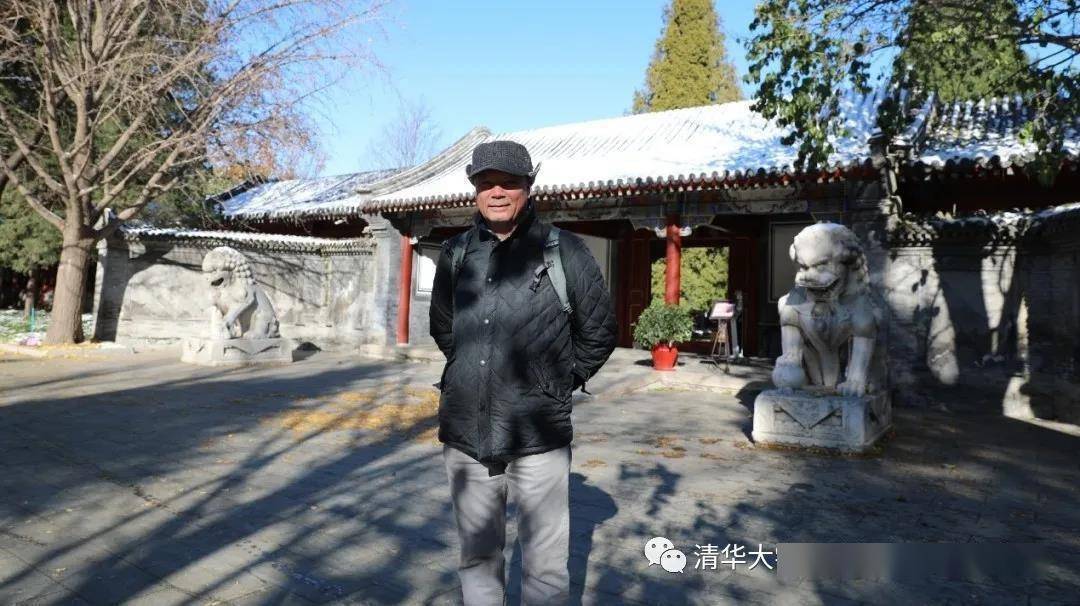

文章图片

丘成桐教授受邀成为数学中心主任之后 , 曾多次邀请莱舍提金教授担任丘成桐大学生、中学生竞赛的评委 。 他在竞赛中遇见的中国学生表现优异、充满活力 , 也令人欣喜 。 莱舍提金教授于2013年到访刚刚成立的三亚国际数学论坛, 对其规模、建设速度以及各方投注的热情印象深刻 。

80年代末 , 踏上美国领土时 , 他31岁 。 此后30年 , 他在加州大学伯克利分校专心教学和科研工作 。 2020年冬 , 他接受了丘成桐教授的邀请:“这是十分自然的 。 到了应该做些改变的时候了 。 ”

62岁这一年 , 莱舍提金教授踏上了中国的土地 , 开启了一段崭新的旅程 。

(央视新闻综合清华新闻网 清华大学丘成桐数学科学中心公众号等)

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。