文章图片

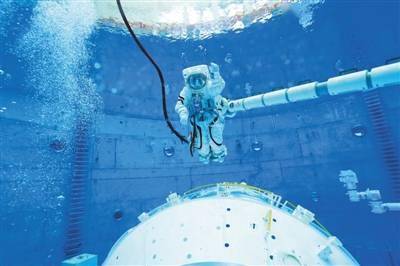

航天员翟志刚身着水下训练服(舱外服之一)进行水下出舱训练

中国航天员科研训练中心供图

文章图片

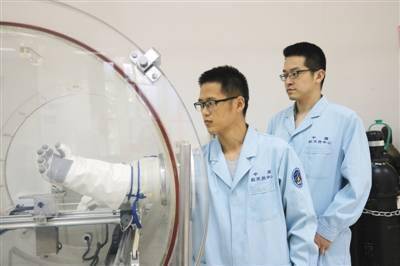

手套设计师对舱外服手套进行测试 中国航天员科研训练中心供图

目前 , 新一代“飞天”舱外服的功能性能通过了空间站三次出舱活动的考验 , 确保了航天员在轨出舱活动任务的顺利实施 。 服装的适体性也已获得出舱航天员们的好评 , 他们一致认为 , 进行适体性优化后的舱外服活动性更好、舒适性更佳 。

11月7日晚 , 我国航天员翟志刚和王亚平身穿新一代“飞天”舱外服行走太空 , 王亚平由此迈出了中国女性航天员太空行走的第一步 。

新一代“飞天”舱外服的一项突出特点 , 是对软结构(即上下肢)进行了优化设计 。 在神舟十二号任务中展示的前两套舱外服是对上肢进行了适体性优化设计 , 此次任务中王亚平所穿的舱外服对下肢也进行了适体性优化 , 更适合体型瘦小的航天员 。 此外 , 新一代舱外服还对手套进行了分型设计 , 王亚平在本次出舱活动中使用的舱外服手套就是为女航天员定制的XS号 。

这项创新成果出自中国航天员科研训练中心舱外航天服研制团队之手 。 他们在新一代“飞天”舱外服出厂前的数月 , 顺利完成了优化改造任务 , 让航天员们披上“飞天”战袍漫步太空 。

新锐设计师直面优化挑战

摆脱臃肿、笨重 , 让舱外活动更自如……这是航天员心中理想的舱外服标准 , 也是设计师们的研制目标 。

2020年2月 , 航天员在穿着水下服进行试验后反馈 , 舱外服存在偏大、操作不便等问题 。 这让设计师们坐不住了 , 开始设计适体性优化方案并进行论证 。

经过9轮的反复修改 , 适体性优化方案终于通过 。 2020年3月底 , 上级拍板要启动舱外服软结构适体性优化项目 。 这一消息让设计师们欢欣鼓舞 , 但是研制时间由数年缩减为数月 。

在产品研制之初 , 相关领导作出了一个大胆的决定 , 把一群30岁出头的年轻设计师推向研制舞台 , 承担软结构——上下肢和手套的适体性优化设计 , 他们大都是首次参加型号任务 。

进行上下肢的优化升级 , 就是将舱外航天服臂展和下肢各缩短10厘米 。 这听起来容易、做起来难 , 减尺寸的同时 , 还要保证航天服关节部位的灵活性、让阻力矩更优化 , 设计难度颇大 。

【“神十三”航天员出舱“感觉良好” 离不开他们打造的“飞天”战袍】航天员进行舱外活动主要靠上肢和手 , 而后是下肢 。 依据需求的迫切程度 , 团队成员按照上肢、手套和下肢的顺序进行交付 。

箭在弦上 , 不得不发 。 团队立下了军令状 , 把任务量化到天 , 每天采取日报制 。

每日对着电脑上的日报表挨个打卡 , 如果出现“拦路虎” , 也一定要在当天加班加点拿下 , 上肢设计师冉倩干起活儿来雷厉风行 。

“决不让问题过夜 , 延误后续时间!”凭着这股子劲儿 , 冉倩提前了一个月通过评审 。

手套的交付时间虽然略晚 , 但是手套设计师尚坤的压力并不小 。 毕竟人的手型和手指宽窄长短各异 , 要保证每个人都穿戴合适 , 真是件难事 。

既要针对原有的S、M、L三种型号的指叉贴合度和虎口张开角度进行优化设计 , 还要将使用人群多的M号细分为M-1和M-2型 , 此外还要针对女性航天员新增XS号 。

XS号手套设计 , 团队以前没有积累过相关研制经验 , 只能从零起步 , 手套设计师尚坤负责开垦这块“处女地” 。 首先要重新打造手模 , 当时正赶上疫情 , 不能跟厂家面对面交流 , 只能通过视频进行远程沟通 , 这给工作增加了难度 。 但尚坤凭着过人的耐力 , 把XS号手套图纸一点点给“拼”了出来 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。