【远古发现丨1800万年前,这种动物迁徙怎么“不走寻常路”?】采访人员23日从中科院古脊椎动物与古人类研究所获悉 , 该所研究团队在山东山旺盆地发现了约1800万年前的并角犀骨架化石 。 据此 , 研究人员揭示了这类犀牛由欧洲至东亚与众不同的迁徙路线 。 相关成果已在线发表在国际期刊《亚洲地球科学:X》上 。

文章图片

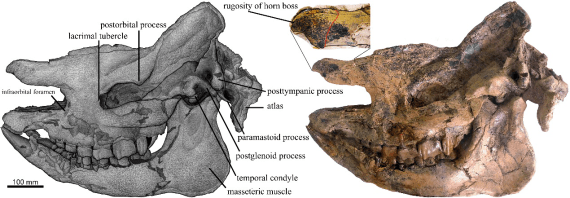

山东山旺盆地发现的并角犀骨架化石 (中科院古脊椎所供图)

中科院古脊椎所研究员邓涛介绍 , 并角犀因为其左右两侧的鼻骨前端各有一个小型的隆起角座而得名 , 是一类生活在森林中或森林边缘的犀牛 。 它们体长2米左右 , 与人们在动物园可以见到的印度犀体型相当 。 并角犀的上嘴唇较长且有发达的门牙 , 便于从树上或灌木摄取叶子和嫩枝 , 提高采食效率 。

文章图片

山东山旺盆地发现的并角犀头骨化石 (中科院古脊椎所供图)

“并角犀的化石记录最早出现在2500万年前的欧洲 , 在1600万年前灭绝 。 此次发现的化石距今约1800万年 , 包括完整的头骨、椎骨和四肢骨 。 ”邓涛说 , 在当时 , 青藏高原已经隆升至3000米左右的高度 , 动物想跨越青藏高原非常困难 , 但并角犀具有较强的迁徙能力和适应能力 , 从西欧一直迁徙到东亚 。

此次研究发现 , 并角犀的迁徙路线与同时期的许多犀牛类群不同 。 邓涛解释 , 大部分亚洲与欧洲共有属种的迁徙途经青藏高原的南缘 , 但并角犀更有可能是从青藏高原的北缘经由中亚 , 抵达东亚 。

文章图片

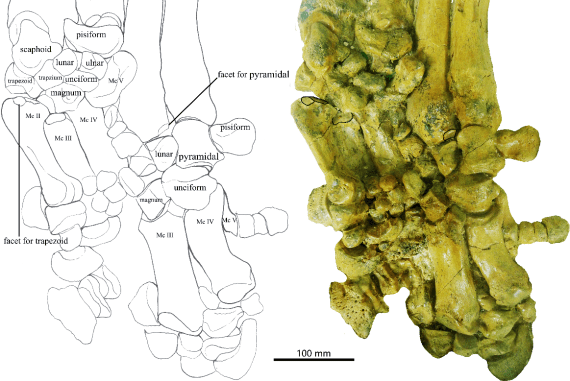

山东山旺盆地发现的并角犀脚骨化石 (中科院古脊椎所供图)

“青藏高原南缘环境温暖潮湿 , 比较适合大型哺乳动物生存 。 ”邓涛解释 , 而中亚和山东山旺盆地都发现了并角犀化石 , 它们在欧洲和东亚之间迁徙途经青藏高原北缘是最近的路线 。 北线的环境相对寒冷 , 对动物的适应能力有较高要求 , 并不是每个犀牛类群都能在此驻足停留 。 并角犀有发达的门牙 , 采食效率比较高 , 因此能在中亚地区繁殖生存并留下化石记录 。

文章图片

晚渐新世到早中新世并角犀属在欧亚大陆的分布和可能的迁移路线 。 (中科院古脊椎所供图)

据介绍 , 此次发现化石的山旺盆地 , 在1800万年前是一个火山口湖 。 当时此地气候温暖潮湿 , 湖内藻类生长旺盛 , 周围植被茂密 , 动物种类繁多 。 因此保存了十分精美、丰富的动植物化石 , 包括大量完整的植物叶片、鱼类、蛙类、鸟类 , 以及完整的大型哺乳动物等 。 (采访人员金地、张泉)

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。