令人惊喜的是 , 该技术框架也被证明适用于目前多数荧光显微镜成像系统模态 , 均可实现近两倍的稳定空间分辨率提升 , 为精准医疗和新药研发提供了新一代生物医学超分辨影像仪器 , 使未来大幅度加速疾病模型的高精度表征成为可能 。

和北大团队的 “缘分” 合作 2017 年底回国入职哈工大后 , 李浩宇师一直专注于高分辨率光场显微镜 , 尽管这不是在超分辨尺度范畴 , 但是其的分辨率牺牲比较大一直困扰着这个领域 , 所以他一直在思考如何解决该难题 。

2018 年 4 月 , 北京大学陈良怡教授发表了一篇领域内十分有影响力的论文 , 提出利用海森矩阵约束空时连续性 , 抑制结构光显微镜的高频伪影 , 实现了超灵敏的超分辨显微成像 。 他看到论文后 , 对提高分辨率也产生一些新想法 , 比如使用稀疏解卷积的方法 , 再结合海森矩阵 , 即可让数据的最优化迭代更加合理 , 如此便可得到更合理的约束 , 那么最终结果是否也更出色?

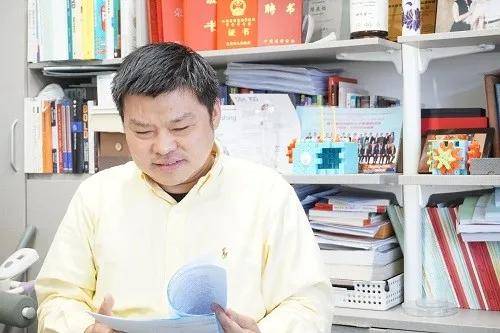

文章图片

图 | 陈良怡(来源:资料图)

于是 , 李浩宇和其博士生赵唯淞在光场显微镜成像结果中进行了初步尝试 , 结果发现计算重建的已知尺寸的空心三维微球体的分辨率有明显的提高 。

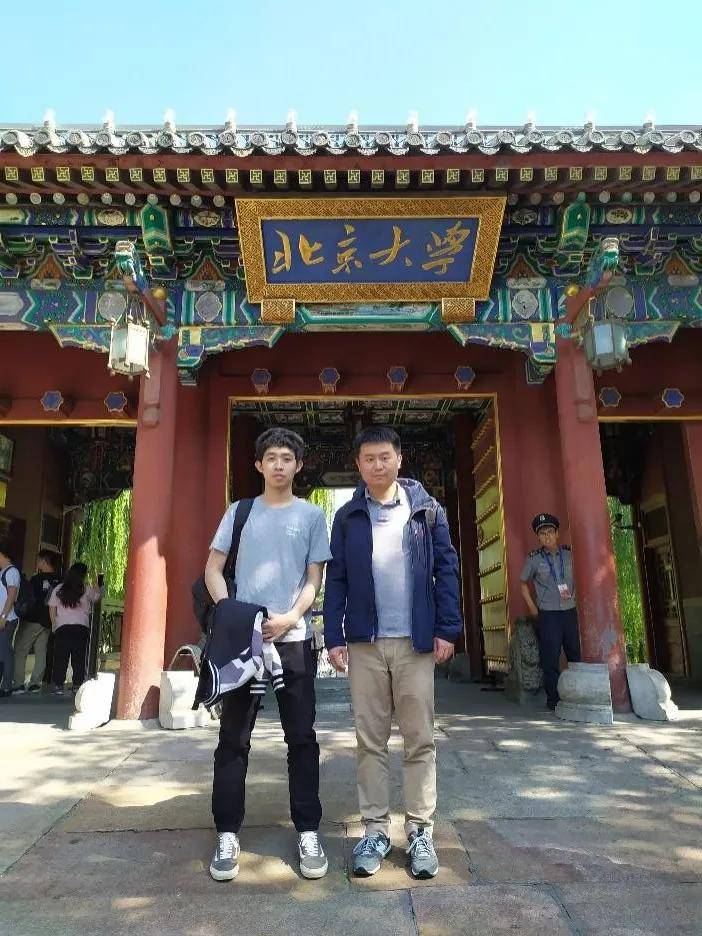

文章图片

图 | 左:赵唯淞;右:李浩宇(来源:李浩宇)

2018 年 8 月 , 测量与仪器国际研讨会在云南举行 , 李浩宇有幸认识了北京大学的程和平院士 , 当时程院士和陈良怡老师刚刚发表了微型化佩戴式双光子荧光显微镜的新成果 , 李浩宇十分敬佩并借此机会也介绍了他自己最新的光场显微镜拍摄的细胞内线粒体动态变化的经过 。

程院士对此十分感兴趣 , 邀请李浩宇去北大做报告 。 做报告时 , 陈良怡对他提到的算法很感兴趣 , 认为该算法也可能从超分辨系统移植到其他显微镜 , 并有不错的潜力 。

当然 , 现在该论文的发表已经证明它可被移植到所有荧光显微镜中 , 但当时他们并未做出过于大胆的想象 , 怀着慎重态度和探索精神 , 只是不断地尝试 , 其中在结构光显微镜中 , 发现分辨率的确提高了 。

但是 , 研究结构光显微镜的学者们很难接受这一观点 , 因为结构光显微镜在重建超分辨图像的过程中 , 在高频的频谱有滤波操作 , 所以人们认为在线性结构光显微镜系统中的高频谱是被人为滤掉的 , 大家会依据以往的经验认为这是已消失信息 , 不太相信可以再被恢复 。

陈良怡在第一次看到重建后的图像分辨率提升这一结果后也非常惊讶 , 并打算小心的验证 , 为此想到了一个特别严谨的思路:小窝蛋白的尺寸大约有 60 个纳米左右 , 并且是一个圆环结构 , 如果真的能让分辨率从 110 纳米达到 60 纳米 , 那么就能分辨该蛋白的环状结构 。

另外 , 为了验证实验更贴近生物学家的实际应用 , 特别选择在活细胞上做成像 。 接下来 , 陈良怡课题组做了大量实验数据 , 经过算法处理后发现果然可以分辨小窝蛋白的环状结构 , 而且测量统计出来的直径 , 也和非线性结构光显微镜下记录的结果十分吻合 。

基于此 , 双方开始认真考虑计算方法能提高分辨率这一更大胆、也更广义的想法 。 在执笔论文时李浩宇写道 , 陈良怡老师很早就意识到 , 从实际成像的性能角度出发 , 真正做到活体细胞 60 纳米分辨率此前在全世界都是没有的 。 此前 , 一些做法是要抛开成像速度去谈成像分辨率 , 因此尽管当时很多成果报道称可达到 60 纳米分辨率 , 但并没有真正在活细胞任何状态下 。 因此 , 该团队当时提出这样的观点十分具有挑战性 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。