中国古代人才选拔制度都有哪些?它们又有哪些利弊?

----中国古代人才选拔制度都有哪些?它们又有哪些利弊?//----

----中国古代人才选拔制度都有哪些?它们又有哪些利弊?//----

----中国古代人才选拔制度都有哪些?它们又有哪些利弊?//----

"multi_version":false

如今 , 距离高考已然不足半月 , 许多人都在为高考所努力拼搏 。 高考 , 也是新中国成立以后选拔人才的最主要方式 , 这种制度公平公正 , 为我国挖掘了不少新生代人才 。 在我国古代 , 也有很多类似于高考的选拔人才制度 , 只不过比起高考而言 , 它们有着太多弊端 。

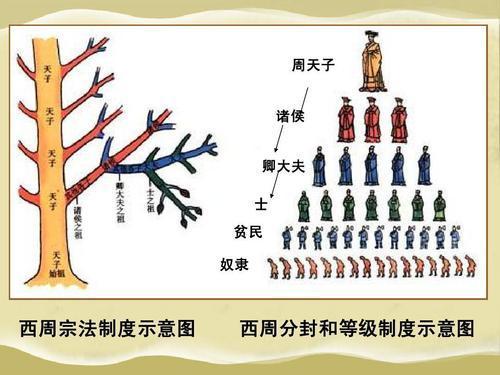

根据《史记》记载 , 我国最早的人才选拔制度应为西周时期的世卿世禄制 , 具有很大的缺陷性 , 因为该制度本质上是为世族阶级服务的 , 这就导致寒门子弟根本难以通过该制度翻身 。 之后 , 随着西周宗主地位的衰弱 , 世卿世禄制度也开始消亡 , 取而代之的是春秋战国时期的荐举制以及军功制 。

《左传 昭公十七年》中记载了这样的一段话:“天子失官 , 学在四夷 。 ”大致意思是说教育开始逐渐地普及 , 这也是荐举制产生的主要原因 。 当时的统治者为了加强国家的实力 , 便不再如昔日世卿世禄制一样只提拔贵族子弟 , 而是不管出身贵贱 , 依照能力来安排官职 。 于是许多人便或毛遂自荐或被他人推举 , 步入到了仕途之中 , 比如说诸位很熟悉的荆轲 , 他便是被人推举给太子丹的 。 《史记》有文可证:“田光急见荆轲 , 言举荐之事 , 荆轲应之 。 ”

与荐举制同处一个时期的还有军功制 , 这种制度是因为春秋战国时期战争频繁 , 统治者为了激励百姓从军 , 也为了能选拔军事人才 , 提高本国军事实力所设置的一种选拔制度 。 战国时不少士兵便是通过军功制一跃成为将军 , 甚至名垂千古 , 最为著名的便是长平之战坑杀了四十万人的白起 。

客观来讲 , 这两种制度即使是以今天的眼光来看 , 也极难挑出毛病 , 它们皆是符合时代背景的产物 , 为日后中国人才选拔制度开拓了一个新方向 。

待到秦汉建立后 , 便在荐举制的基础上加以发展 , 形成了察举制度 。 《文献通考 卷二十八 选举考一》记载:“孝武元光元年冬 , 初令郡国举孝廉各一人 。 ”察举制跟荐举制本质上是一样的 , 只不过更加专业化官方化 , 是需要地方向中央推举人才 , 并且人才还要接受考核 , 没有荐举制那样随意 。 因为察举制的考核很注重品行 , 所以也有人称其为“举孝廉” , 汉光武帝刘秀的叔父刘良便曾是举孝廉出身 。

值得一提的是 , 察举制虽然为士人为官提供了途径 , 但却依旧被贵族阶级所掌控 。 许多察举出身之辈 , 并不是真的品行高尚才华横溢 , 而是买通了考察官 , 或是背后有官僚阶级的支持 。 对于这种情形 , 甚至有史学家称“一场作秀的察举” , 足以见制度背后的腐败 。

所以等到东汉末年时 , 察举制度已经彻底沦为了官僚阶级手中的玩物 。 曹丕便对此进行了改革 , 开始正式实行九品中正制 。 该制度需要先选拔出数个中正官 , 并且给他们各自分配一些管辖范围 , 之后中正官则需要对其辖内的士人进行多方面的考核 , 依据考核结果 , 最终定出品级 , 进而上报给朝廷 , 朝廷给予备案 , 日后选官时便以此来做参考 , 品级越高的人入仕途便更顺利 。 九品中正制的优点便是加强了中央集权 , 并且考察标准较多 , 趋于合理 , 但其弊端则是使国家政权逐渐集中于世族 , 寒门子弟依旧出头无望 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。