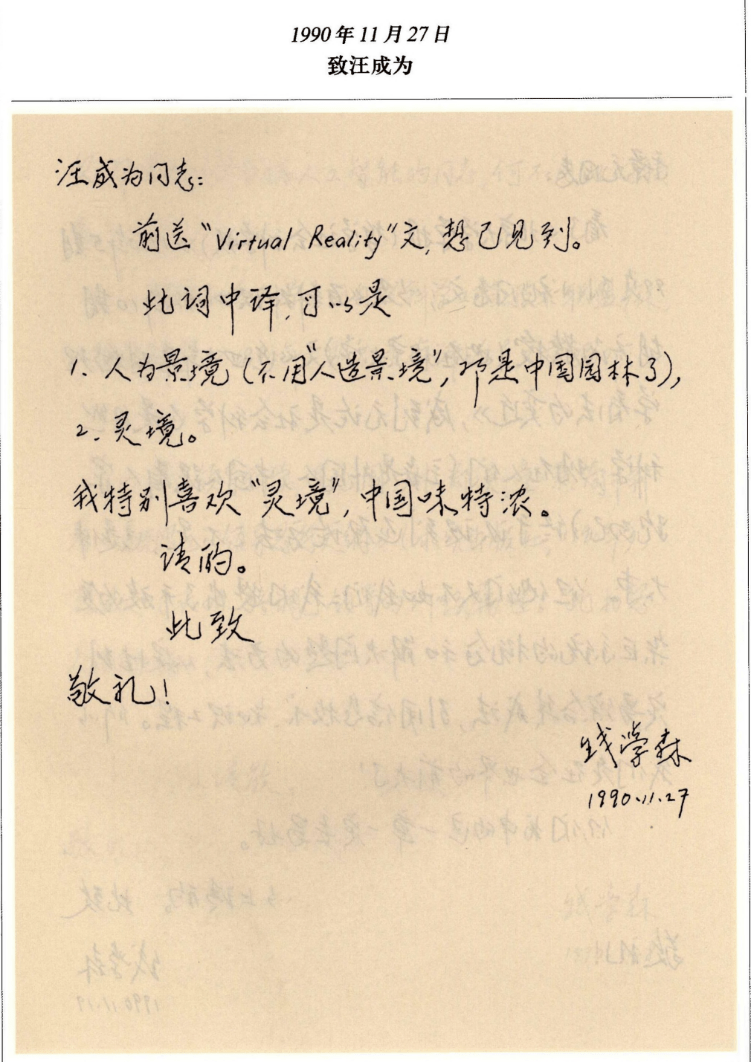

“Virtual Reality , 此词中译 , 可以是1.人为景境;2.灵境 。 我特别喜欢‘灵境’ , 中国味特浓 。 ”

文章图片

钱学森1990年写给汪成为的信 。 本文图片均为 上海交通大学钱学森图书馆 供图

1990年11月27日 , 钱学森给时任国家863计划智能计算机专家组组长、同时也是自己的弟子汪成为写了一封信 , 表示自己将“Virtual Reality”(虚拟现实技术)一词翻译成“灵境” 。 1998年6月 , 87岁的钱学森还写了一篇短文《用“灵境”是实事求是的》:“我们传统文化正好有一个表达这种情况的词:‘灵境’;这比‘临境’好 , 因为这个境是虚的 , 不是实的 。 ”

近日 , 一则“钱学森30年前给虚拟现实技术取名‘灵境’”的新闻登上热搜 , 引起了人们的广泛关注 。

对此 , 澎湃新闻(www.thepaper.cn)采访人员从上海交通大学钱学森图书馆学术研究部李月白处获悉 , 钱学森对“灵境”的关注和重视来自于他对“人工智能”的长期思考 。 在中国人工智能发展史上 , 钱学森是最早的几个倡议者之一 。 20世纪80年至90年代之间 , 钱学森曾于多个场合提出人工智能的重要性 , 并公开倡导国家智能计算机计划的实施和推进 。

钱学森的人工智能思想用八个字来表达 , 就是“人机结合 , 以人为主” 。 在他的设想中 , “人机结合”的发展是由浅层次走向深层次的 。 从人在电脑的辅助下学习、工作的“浅层次、合作性”结合 , 最终发展到“深层次、进化性”结合 。 而“灵境”技术的发展将使人与计算机的“深度结合”在将来成为可能 。 钱学森重视“灵境”技术的一个主要方面在于 , “灵境”可以用来扩展人脑的感知 , 使人机结合达到全新的高度 。

文章图片

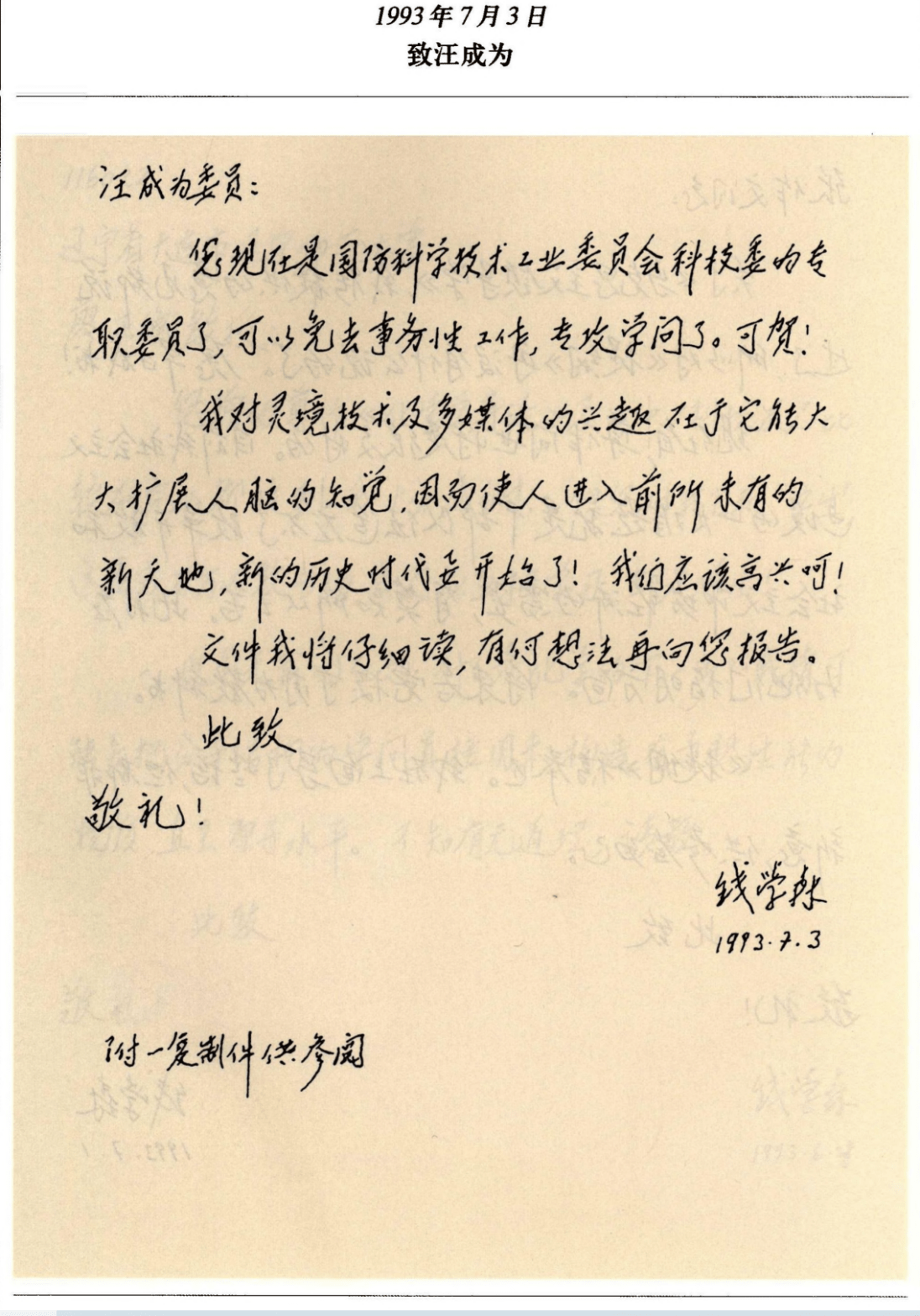

钱学森1993年给汪成为的信件

在1993年给汪成为的信件中 , 钱学森写道:“我对灵境技术及多媒体的兴趣在于 , 它能大大扩展人脑的知觉 , 因而使人进入前所未有的新天地 , 新的历史时代要开始了!”

文章图片

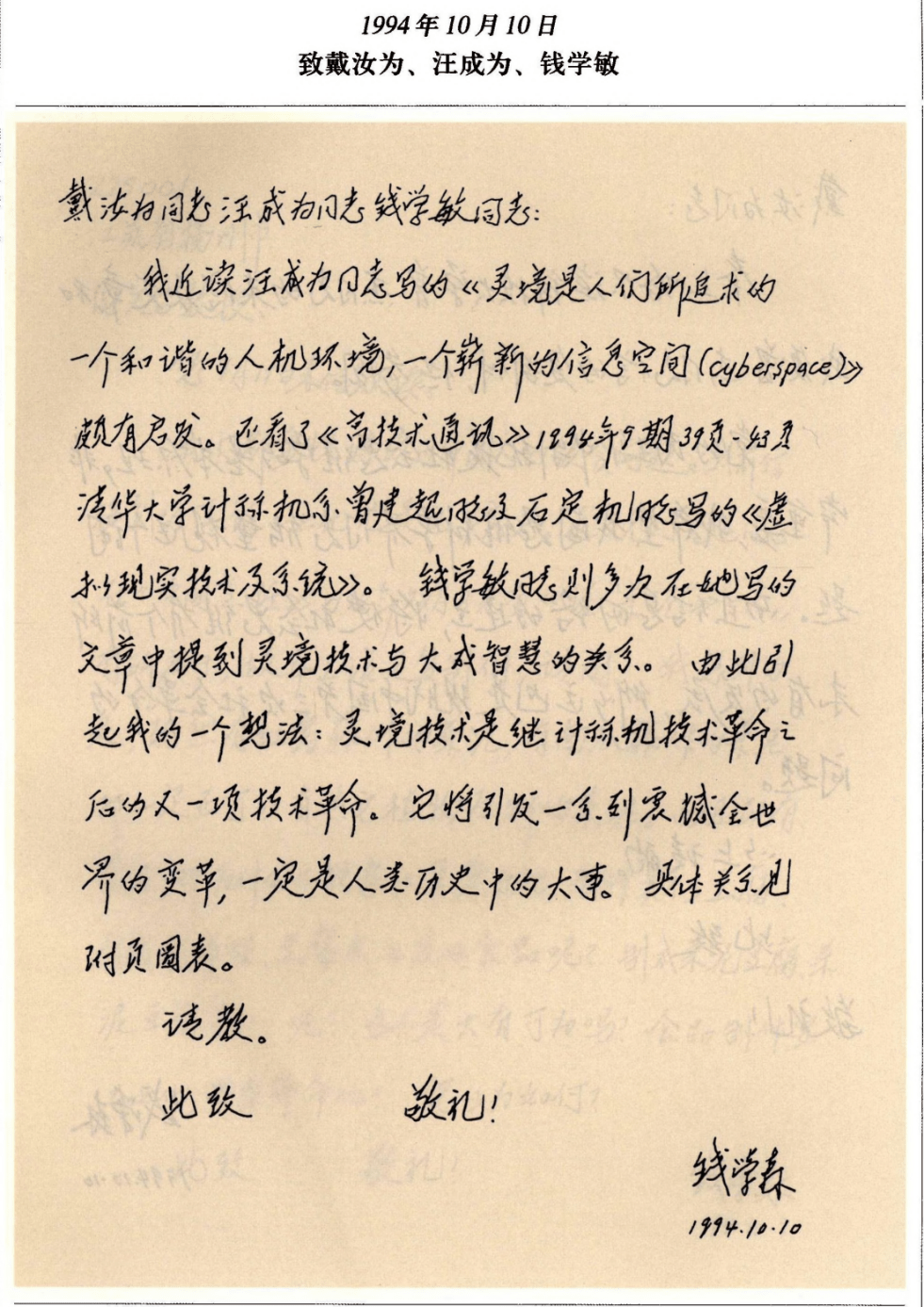

【30年前,钱学森为什么将VR译为“灵境”】1994年10月 , 钱学森给戴汝为、汪成为、钱学敏三人的信

1994年10月 , 钱学森给戴汝为、汪成为、钱学敏三人写信说 , “灵境技术是继计算机技术革命之后的又一项技术革命 。 它将引发一系列震撼全世界的变革 , 一定是人类历史中的大事 。 ”在信中 , 他亲手绘制了一张导图 , 以阐释“灵境”技术的广泛应用可能会引发人类社会的全方位变革 。

文章图片

1994年10月 , 钱学森给戴汝为、汪成为、钱学敏三人的信

与此同时 , 钱学森也想到了人机深层次结合后对于人类自身的改变 , 尝试探讨人脑思维会有怎样的新发展 。 在钱学森1996年与汪成为的信件中 , 他设想人机结合最终的形态 , 便是“人机融合”——人在机器的帮助下变成“超人” 。 钱学森为人工智能选择了人机结合、以人为主的发展方向——如果存在进化 , 那进化的一定是人类 。

文章图片

1996年在给汪成为的信中 , 钱学森谈到了人机深层次结合后对于人类自身的改变等 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。