文章插图

摹写与原拓之别

互为异体字的“馘”与“聝”,从字形发展看“馘”字当先于“聝”而出现,“馘”(聝)之字形发展轨迹如下:

文章插图

“馘”演变轨迹

我们把“馘”字的发展大致分为四个阶段:第一阶段字形似“而”字甲骨字形;第二阶段从首从戈;第三阶段从“而”(形似)从或,虢季子白盘其实亦从“或”;在第四阶段出现“馘”“聝”并用 。“聝”字经历了由简到繁的发展路径,我们看最初的甲骨文字形,看上去与甲骨文“而”字似无差别 。

似“而”字之“馘”更是令人恐怖甲骨文“而”字,最初之意为胡须,为象形字 。《说文·而部》:“而,颊毛也 。像毛形 。”

文章插图

甲骨文“而”

“而”字后来又泛指有毛之部位,最后被假借为连词“而”,本义便消失很少为人所知 。

我们接着分析“馘”字,从发展轨迹看,最早的甲骨文字形“馘”形似古文字“而” 。很多人都对此有误解,认为此部分为“爪”,以此解释意义与“馘”相差甚远 。刚才我们提到,“而”字后来泛指有毛之部位,甲骨文最初“馘”字其实就是带有毛发的头皮,以此指称被杀之敌 。古人抓到俘虏不光砍头,更有甚者还要剥掉头皮,因此字形中才有头皮附有下垂之毛发的“而”字 。

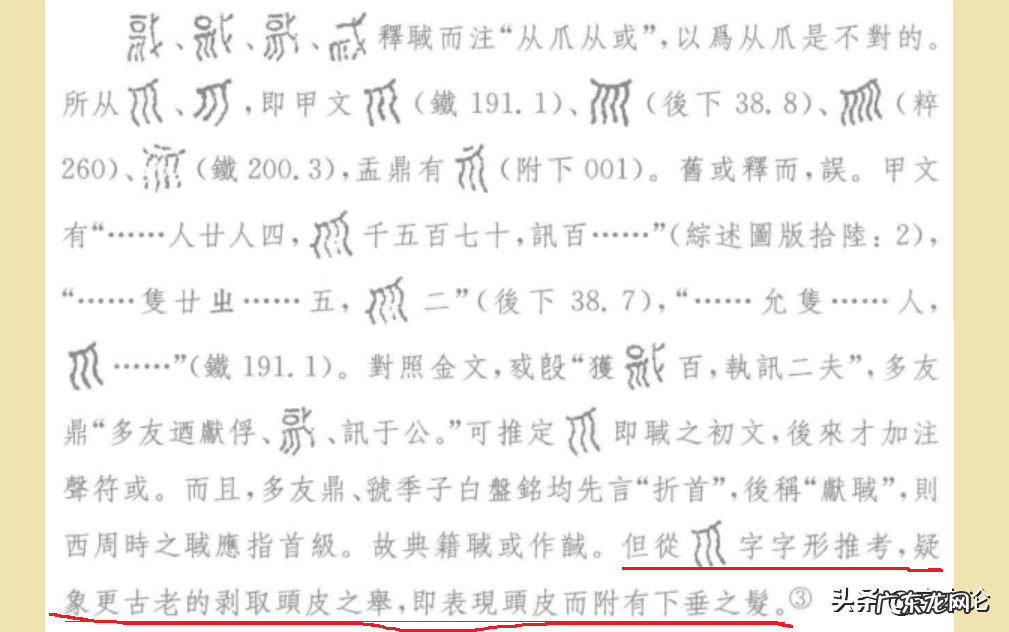

关于此说法林沄先生有着比较可信的论述:

文章插图

(注2)

通过以上分析,我们也解决了“馘”字最初为“而”形或含有古“而”字的问题,“馘”字的二三阶段既有首又有带毛发之头皮 。由此便知古人对战俘的残忍手段可见一斑 。

那后来为什么又出现割“耳”之“聝”了呢?这跟古代对待战俘的处置方式不同有很大关系,试想如果战俘较少战胜者还可以带头回去领赏,当杀敌数量巨大之时遍地头颅如何处置?于是,战胜者就想出了取左耳之法 。战胜之后,士兵皆串着几串儿左耳回去,想想这场景也让人毛骨悚然 。

最后,我们再说说“取”与“馘”(聝)之别 。从字形上分析,“取”字由“又”(手)、耳组成,显然是表示一种动作,因此“取”为动词,表示割取敌人的耳朵 。“馘”,从表示带毛发之头皮,到“戈”“首”的会意形体,再到“首”或“耳”与“或”构成的形声字皆用为名词,指称战场上被割下的敌人的“头颅”或者“左耳” 。《司马法》:“载献馘 。”《诗·大雅·皇矣》:“执讯练练,攸馘安安 。”《鲁颂·泮水》:“在泮献馘 。”其中之“馘”皆为名词 。

结语“取”为以手去取被杀敌人的耳朵之形,为动词 。“馘”“聝”为异体字,为“俘馘”之意,最初的甲骨文为带有毛发的头皮,部分金文以戈取首或耳之形,金文至篆文该字从耳,或从首,“或”表声,常用作名词 。

参考文献:1.田炜著,《西周金文字词关系研究》,上海:上海古籍出版社 , 2016.03 。

2.林沄,《新版<金文编>正文部分释字商榷》,中国古文字研究会第八届年会论

【取余 取】文,1990年11月 。

- 矶竿好不好用 矶竿好用吗

- 医疗纠纷如何取证 医院医死人

- 宝宝吃鸡蛋过敏怎么回事

- 取保候审出来能上班吗 取保候审还能上班吗

- 淘宝运营教你如何获取上万自然搜索流量

- 思字和什么字搭配取名最好

- 乙木命的男人取名 乙木命的男人是富贵命

- wish扣费是什么模式?需要收取哪些费用?

- 刑事案件采取强制措施 刑事强制措施是否严重

- 淘宝星标客户怎么取消 淘宝怎么取消星标店铺

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。