文章图片

王亚平在“天宫一号”上演示物理实验 。

文章图片

地面沸腾现象(左图)与太空沸腾现象(右图)的对比 。

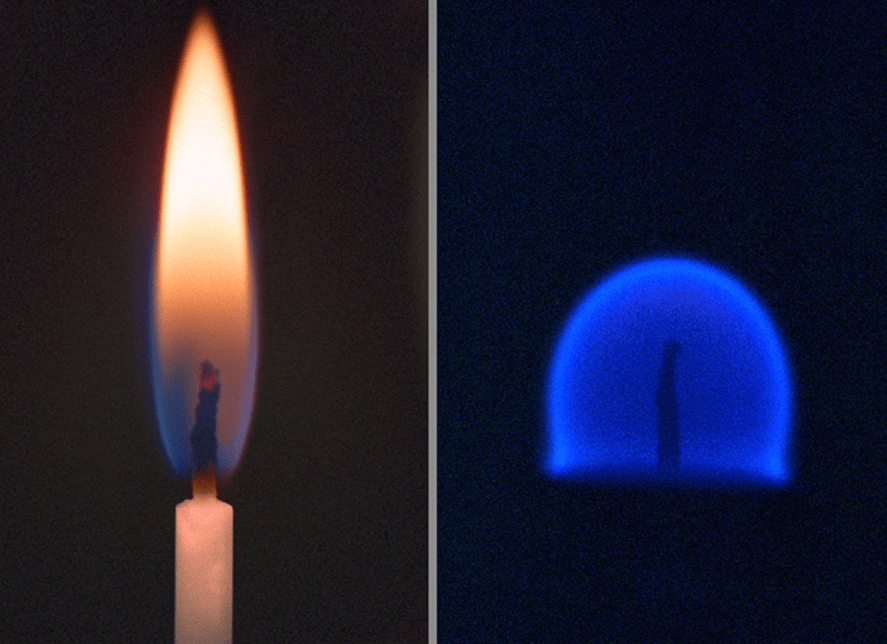

文章图片

地面蜡烛火焰(左)与太空蜡烛火焰(右)的形状和颜色都有明显不同 。

(2)在太空中 , 蚂蚁疯狂挖隧道

在太空课堂中 , 除了进行失重条件下的物理科学实验外 , 还经常开展一些生物实验 。

例如 , 2003年美国“哥伦比亚号”航天飞机开展了一项太空蚂蚁实验 , 目的是了解太空失重环境对蚂蚁的行为和筑巢有什么影响 。 可惜的是 , “哥伦比亚号”航天飞机在返回途中失事 。 不过 , 在“哥伦比亚号”飞行的16天中 , 航天员每天多次观察和拍摄蚂蚁的行为和筑巢进程 , 并将实验的情况及时地传送到地面 。 原先预计在失重环境中 , 蚂蚁会分不清上下行动迟缓 , 筑巢的速度也会减慢 , 但通过发回的照片和录像发现 , 太空蚂蚁更活跃 , 会发疯地挖隧道 , 但挖隧道的方式与地面蚂蚁不同 。 地面蚂蚁是沿着蚂蚁工坊的四周挖隧道 , 而太空蚂蚁挖隧道的方向没有规律 , 更随意 。

“太空蛋白质晶体生长”实验是载人航天活动中的重要项目 , 各国都很重视 。 因为蛋白质是生命的物质基础 , 要解开生物体的奥秘和研制特效的新药 , 首先要有优质蛋白质结晶 , 才能了解它们结构和功能的秘密 。 但在地面上 , 由于受重力影响 , 很难制成大而纯的蛋白质晶体 。 在失重条件下 , 蛋白质晶体可以比在地球上生长得更纯净、更大 。 通过对这些晶体的分析 , 科学家们能更好地了解蛋白质、酶和病毒的性质 , 也许会因此而研制出新药和更好地了解生命的基本构造 。 其实验结果已促使全球许多制药公司与航天部门合作 , 以研究治疗癌症、糖尿病、肺气肿和免疫系统失调的药品或方法 。

目前 , 在“国际空间站”上也开展了促进蛋白质晶体增长实验 , 目的之一是生产大量不同的生物大分子结晶 , 目的之二是让青少年学生参与500多个蛋白质样本的准备 , 使学生了解什么是结晶、结晶的分析方法、结晶的先进生物工艺、结晶在医学和生物学研究中的作用 。

(3)奇思妙想 , 青少年也能设计太空实验

青少年还可以自己设计太空实验 , 争取送到载人航天器上进行实验的机会 。

太空实验的入选条件是所需要的材料和设备必须安全可靠、质量小、体积小、功耗小、对航天员健康无影响、不会污染座舱环境等 , 当然也要创意新颖、简单可行、不需要花费航天员很多时间 。

太空科学实验本身有多种 , 如材料加工实验、生物学实验、失重科学实验、医学和生命实验、对地观测实验等 。

我国曾从全国各地征集的上万份提案中评选出5项由中小学生提出的上天方案 , 它们是:用胶粘法控制航天飞机舱内垃圾;液态混合物的凝固;微重力环境对草履虫生长和繁殖的影响;失重环境中固-液表面间的相互作用;蚕吐丝织茧实验 。 这5项实验先后登上美国的航天飞机 , 但最后结局不完全相同 。 前4项实验中除了草履虫实验由于电池工作寿命限制未获得成功外 , 其余3个方案都取得很好的结果 。 最不幸的是第5项蚕宝宝实验 , 由于“哥伦比亚号”航天飞机在返回过程中解体 , 中国的蚕宝宝也香消玉殒了 。

为了实现学生们的心愿 , 我国航天部门让蚕宝宝登上中国的第22颗返回式人造卫星 。 太空蚕回到地面后 , 学生们与科学家一起分析太空飞行对蚕宝宝和它们后代的影响 。 这是中国航天器首次搭载由孩子们自己设计的实验 , 对中国航天科技的发展具有开创性意义 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。