太空环境是难以模拟和替代的 , 太空实时教学 , 能让学生感受到科学的魅力 , 受到科学精神的感召 。

▲12月9日 , 神舟十三号乘组成功进行了中国空间站首次太空授课 。 视频/新京报我们视频

文 |王钟的

“地球像是人类在宇宙中的摇篮 , 但是我们不会永远在摇篮里 。 ”12月9日 , 神舟十三号乘组成功进行了中国空间站首次太空授课 。 二度担任太空教员的航天员王亚平在演示“泡腾片实验”时 , 这句充满哲理意味的话赢得地面学生满堂喝彩 。

【期待“天宫课堂”成为常设课程 | 新京报快评】太空环境具有许多地面不具备的特殊条件 , 很多地面上难以实施的科学实验 , 只能在太空环境中完成 。 一些科学现象虽然能够在地面进行理论推想 , 但还是需要在太空环境中完成实际验证 。

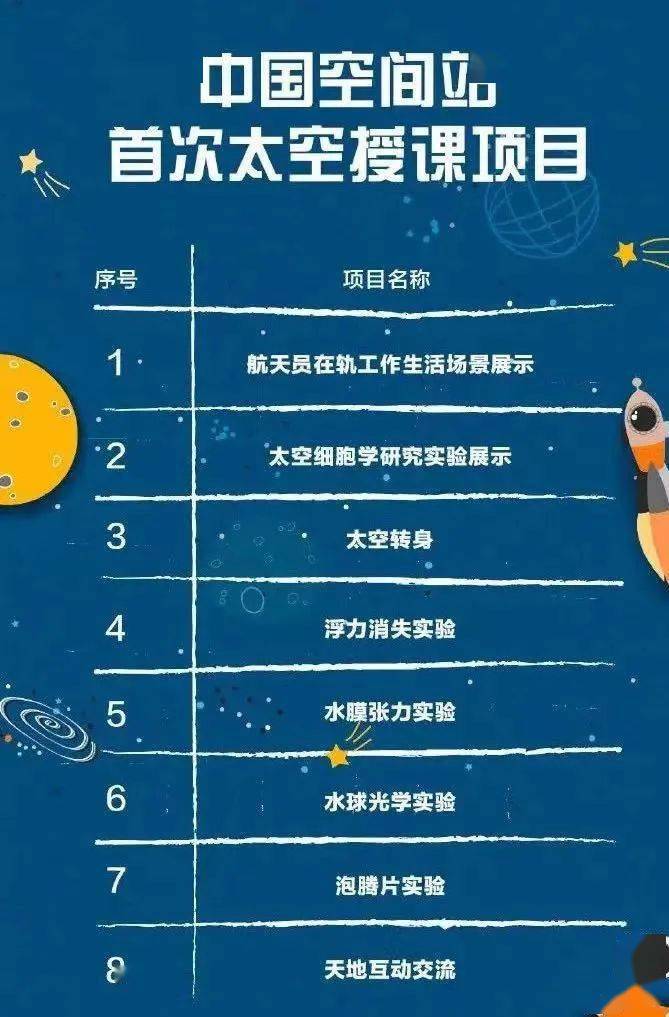

当然 , 王亚平等人面向全国中小学生开讲的“太空课堂” , 并非立足于科研前沿的突破性研究 。 太空细胞、太空转身、浮力消失、水膜张力、水球光学、水中泡腾片等六项实验的原理与结果 , 对科学家而言并不稀奇 。 开展“太空课堂”活动 , 其意义更在于科学教育和公共科学素养普及 。

比如 , 太空环境中的失重现象 , 是中小学生自然科学课程的常识性概念 。 但是 , 在我们国家没有自己的航天员进入太空之前 , 学生了解失重的原理和表现 , 只能通过课本上的文字阐述和少数其他国家航天任务留下的图片 , 形式较为枯燥 , 教学效果当然会打折扣 。

文章图片

▲中国空间站首次太空授课项目。 图/中国的航天微信公众号

中国航天员在太空进行失重实验 , 并向地球同步直播 , 无疑更直观、形象地向学生传授了相关科学知识 。 观看“太空课堂”的学生、网友纷纷表示 , 虽然自己暂时还不能进入太空 , 也能或多或少产生身临其境、眼见为实的感觉 。 理论的说服力增强了 , 学生对知识的记忆和理解也随之加深 。

从人类航天发展史看 , 科学教育历来是航天任务的重要职能之一 。 通信技术的进步 , 让太空与地面之间的实时视频传输成为可能 。 2007年8月 , 美国女宇航员芭芭拉·摩根乘坐“奋进号”航天飞机进入国际空间站 , 完成了人类第一次太空授课 。

如今 , 随着中国天宫空间站的建设 , 中国航天员也有条件长期在轨驻留 。 换句话说 , 我们成了太空的常客 , “天宫课堂”也就可以成为常设课堂 , 经常向网友敞开知识的大门 。

一场成功的太空授课 , 不仅是3位宇航员的辛勤付出 , 其背后也有无数航天人和技术研发人员的耕耘与创新 。 相比8年前神舟十号的第一次太空授课 , 人们不难发现如今的空间站课堂画面更清晰流畅了 , 航天员上课“不延迟、不卡顿” , 这正是天链中继卫星信号传输的结果 。

可以期待的是 , 在中国空间站上 , 未来还将有更多形式新颖、内容丰富的太空课程推出 , 授课时间更充足 , 航天员有更多机会与学生开展互动交流 , 解答孩子们提出的疑问 。 这种“有问有答”的教学情境 , 不仅进一步满足学生的好奇心 , 也更符合教学规律 。

文章图片

▲2013年6月20日 , 航天员王亚平在聂海胜、张晓光协助下进行了首次太空授课。 图/中国航天科技集团微信公众号

太空环境是难以模拟和替代的 , 在太空进行实时教学 , 能让学生感受到科学的魅力 , 受到科学精神的感召 。 8年前 , 高二学生王楠在观看神舟十号太空授课以后 , 立下筑梦航天的志向 。 如今 , 她已经进入航天科工二院二部工作 。 中国空间站的太空授课 , 势必吸引更多青少年投身航天事业和科学创新事业 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。