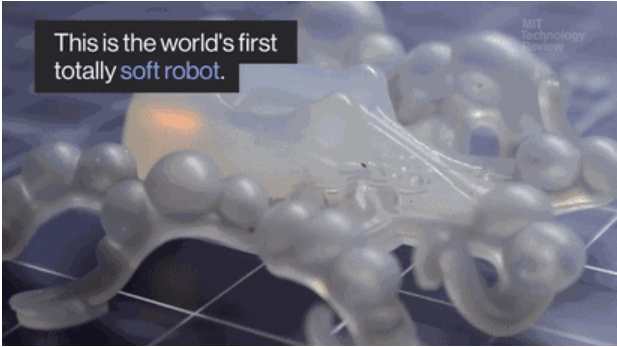

2016年 , 来自哈佛大学仿生机器人实验室Wehner团队自主研发的软体机器人Octobot成功登上《Nature》杂志 , 该机器人利用流体驱动的方式前行 , 动力全靠化学反应 , 全身上下没有一处刚性材料 。

文章图片

这种奇特的思路不同于以往的固体或是液体驱动 , 更符合软体机器人的特点 。

就在近期 , 普林斯顿大学化学与生物工程系的团队再次将流体驱动的方式完善 , 创立一种“吹气球”似的泡泡铸造技术 。

文章图片

简单来说 , 就是在制造过程中 , 使用管状物或螺旋状物将空气泵入液态聚合物中 。

通过控制相关因素 , 例如涂在模具上的弹性体的厚度、弹性体沉降到底部的速度、以及液态聚合物固化所需的时间等 , 从而控制机器人的动作 。

虽然这种结构远远称不上机器人 , 但它给软体机器人的建造带来了新思路 , 完全可以取代刚性驱动器 , 并且其几乎0成本的锻造技术可以大大降低制造成本 。

软体机器人商业化开始百花齐放 可以看到 , 随着技术上成熟 , 关于软体机器人的商业化进程也被提上日程 , 大批软体机器人制造商如雨后春笋般出现 。

例如脱胎自北航的北京软体机器人科技有限公司(SRT) , 目前已经成长为中国软体机器人的代表企业 。 旗下的柔性夹爪-N系列产品在精度、寿命等做到全球领先水平 , 解决了工业领域异形易损物品的抓取搬运难题 。

文章图片

SRT向镁客网介绍道 , 柔性夹爪的抓取动作类比人的手指并且能自动包裹产品 , 适用于食品、汽车、日化、医疗、3C电子等诸多领域 , 可集成至智能装配、自动分拣、物流仓储和食品加工流水线 , 也可作为科研实验设备、智能娱乐设备或服务型机器人的功能性配件 , 是要求实现智能、无伤、高安全性、高适应性抓取动作客户的理想选择 。

此前第三方机构预测 , SRT的产品会打破美日厂商的垄断 , 带领中国在软体机器人领域抢先“登顶” , 而目前公司的整体销量早已达到全球第一 。

除了柔性夹爪以外 , 软体机器人在外骨骼方面也大有作为 。

2018年 , 同样来自哈佛大学的Connor Walsh教授研发出一款可穿戴的康复软体机器 , 其目的是为了帮助残疾人和行动不便的人康复或是作为辅助设备长期穿戴 。

文章图片

这种新设备启发了许多传统外骨骼机器人公司开始加入到软体机器人的研究中来 , 例如日本的Cyberdyne、美国的Ekso Bionics Holdings等公司 , 这些老牌机器人企业希望从软体机器人入手 , 大大减少传统外骨骼的笨重形象 。

但目前来说 , 真正的软体机器人依然停留在实验室阶段 , 仍有许多问题需要解决 。

而从实际应用上来看 , 软体机器人也并不能完全取代传统刚性机器人 , 两者互有所长 , 各自都有擅长的领域 。

【多篇研究论文登上科学期刊,科幻电影里的「软体机器人」将成现实?】但可以肯定的是 , 电影里的“大白” , 离我们真的不远了 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。