文章图片

“新模型”的新用法:能获得更接近真实世界的运算结果

新冠疫情爆发后 , 全球几乎所有国家和地区都先后实施了不同程度的防控措施 。 虽然 , 已有很多研究对各种管控措施遏制疫情的效果进行了分析 , 但许多传统研究存在国家样本数量小、统计方法过于简单 , 或只采用传统的因果推断模型(如双效固定效应模型)进行研究 , 难以应对新冠疫情传播中诸多不可测量的混杂因素影响 , 比如 , 不同国家间和地区的经济、文化、交通、人口密度 , 不同时间点人们自发的防护措施 , 当地的检测能力不同等 , 因此导致了统计效能不足 , 结果偏差较大等问题 。

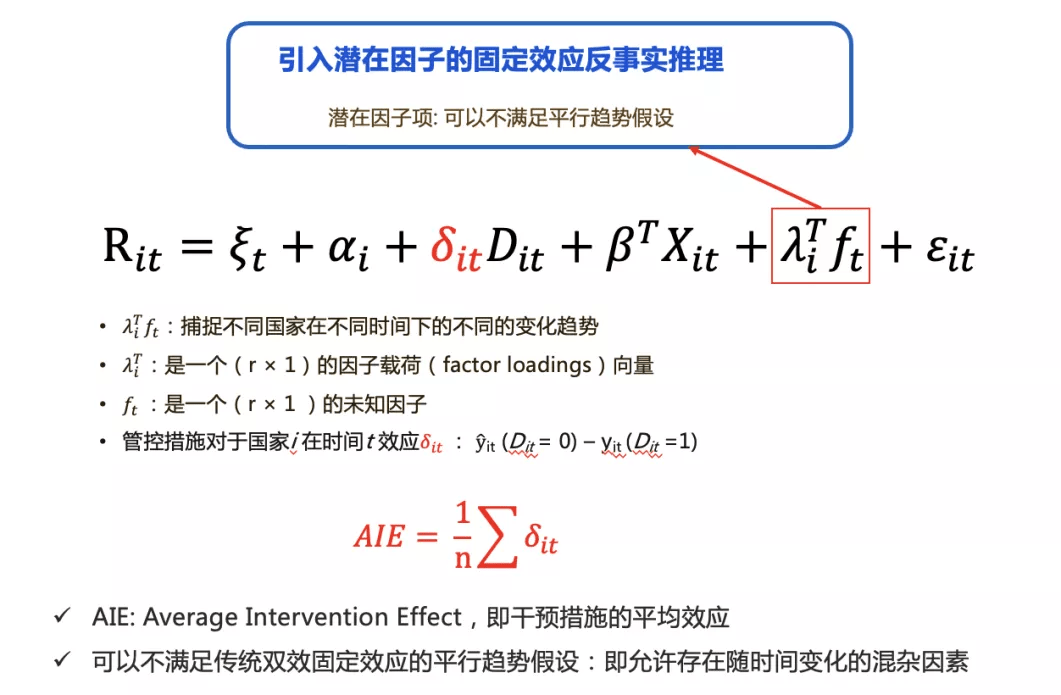

而新的反事实推理模型框架最大的特点是 , 通过引入时间效应、国家 / 地区效应 , 以及隐含的交互混杂效应项 , 以一种隐含因子的方式排除了各种未知的“混杂因子” , 最大程度消除了各种动态因素对统计结果的影响 。

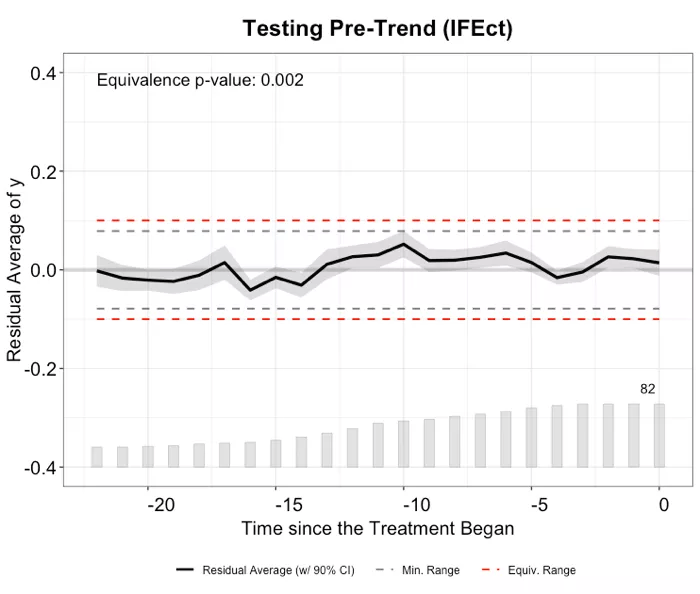

为了进一步核验该模型的量化结果 , 科学家们还引入了 Pre-Trend 检验(图) 。 结果表明 , 在政策实施前 , 估计值与真实值残差趋于 0 波动 , 证明了模型的有效性 , 这说明在该反事实推理模型框架下量化的管控政策效果是无偏估计量 , 这也使得在新的 “反事实推理模型” 框架下 , 研究人员获得的研究结果将更准确、更符合真实世界的疫情发展情况 。

文章图片

研究印证:防控要快且准 , 三种措施效果最显著

研究人员利用新的 “反事实推理模型” 框架 , 对全球 145 个国家和地区 , 包括欧洲 36 个 , 亚洲 36 个 , 非洲 47 个 , 北美 13 个 , 南美 11 个 , 大洋洲 2 个进行了研究 , 跟踪了这些国家 / 地区在 2019 年 12 月 31 日到 2020 年 7 月 1 日新冠病毒在全球掀起第一波大流行期间 , 普遍采取的 8 种防控措施数据 , 具体包括:关闭学校、关闭工作场所、取消公共活动、限制人群聚集、公共交通管制、居家生活建议、限制国内流动、限制国际旅行 。

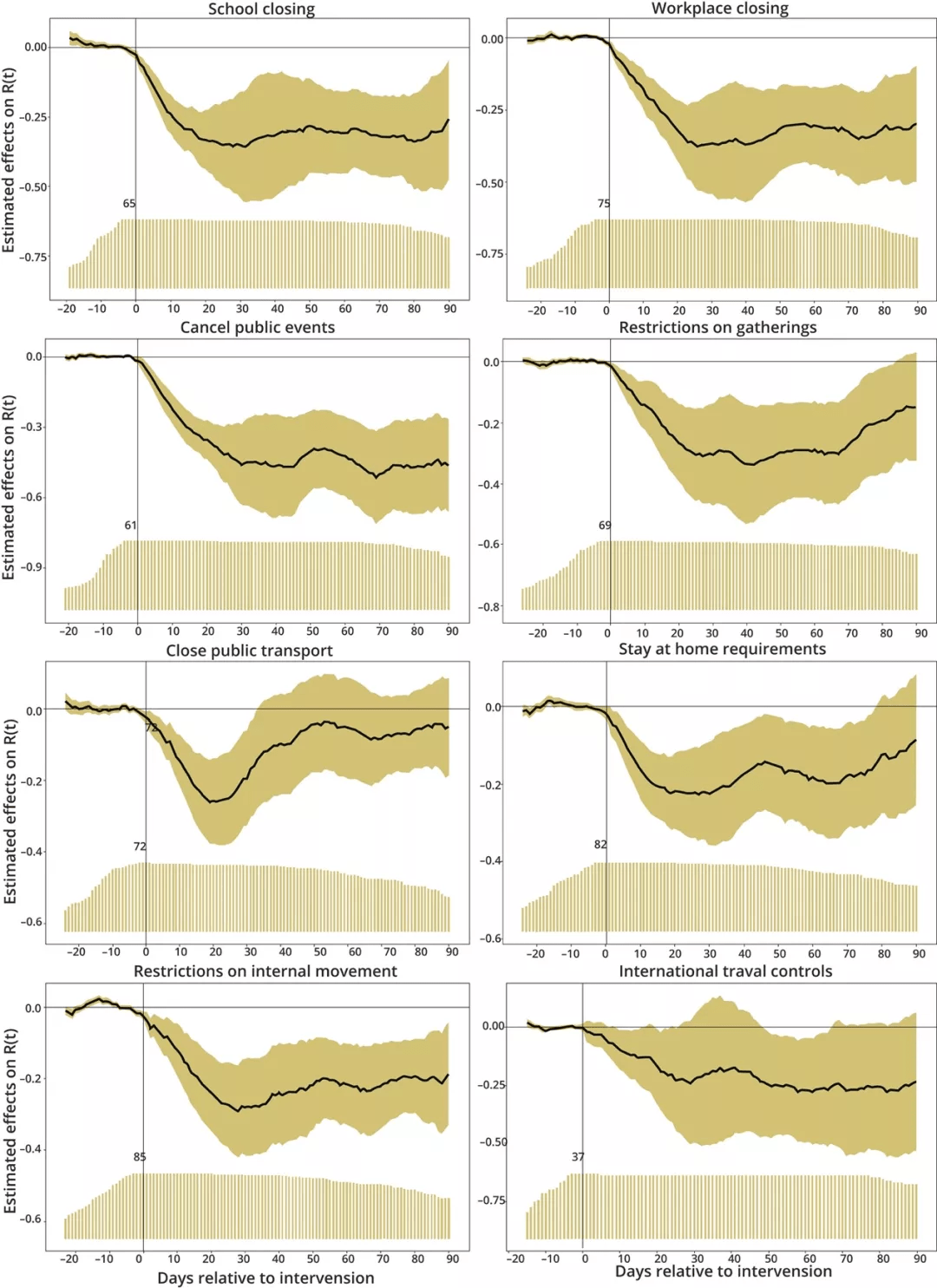

结果显示:防控越快 , 起效越快 。 研究表明 , 大多数疫情防控措施在实施后约 7 至 14 天 , 反映病毒有效传播的“再生数” Rt 会迅速降低 , 防控效果随着时间的推移而增强 , 在 25 至 32 天后达到最大抑制效果 , Rt 平均降低约 30%。

文章图片

反事实推理模型计算出 8 项防控措施实施后不同时间段对 Rt (有效传播数)的抑制效应

研究还指出 , 在疫情暴发早期(感染缓慢增长期)实施的防控措施 , 措施越严格、持续时间越长 , 最终感染人数会越少 。 但是 , 处于疫情中后期(感染快速增长期)实施防控措施的话 , 结果则正好相反——防疫措施越严格 , 持续时间越久 , 最终感染人数反而增加 。 论文第一作者孙继超博士指出 , 造成这一结果的原因并非疫情防控措施失效 , 而是反向因果关系导致:到了感染人数快速增长暴发的时候 , 才开始制定严格的管控措施 , 此时已经收效甚微 。 这意味 “亡羊补牢” 为时已晚 , 在疫情出现苗头的时候尽快行动 , 才能实现最大效果 。

研究结果同时显示:刚性防控 , 效果更好 。 取消公共活动、关闭学校、关闭工作场所 3 项措施对疫情控制效果更为显著 。 研究者推测 , 这 3 项措施均属强制性措施 , 执行的可行性更高 , 因此 , 更有可能对遏制疫情生效 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。