但是 , 这种对科技研发分类标准在20世纪90年受到了挑战 。

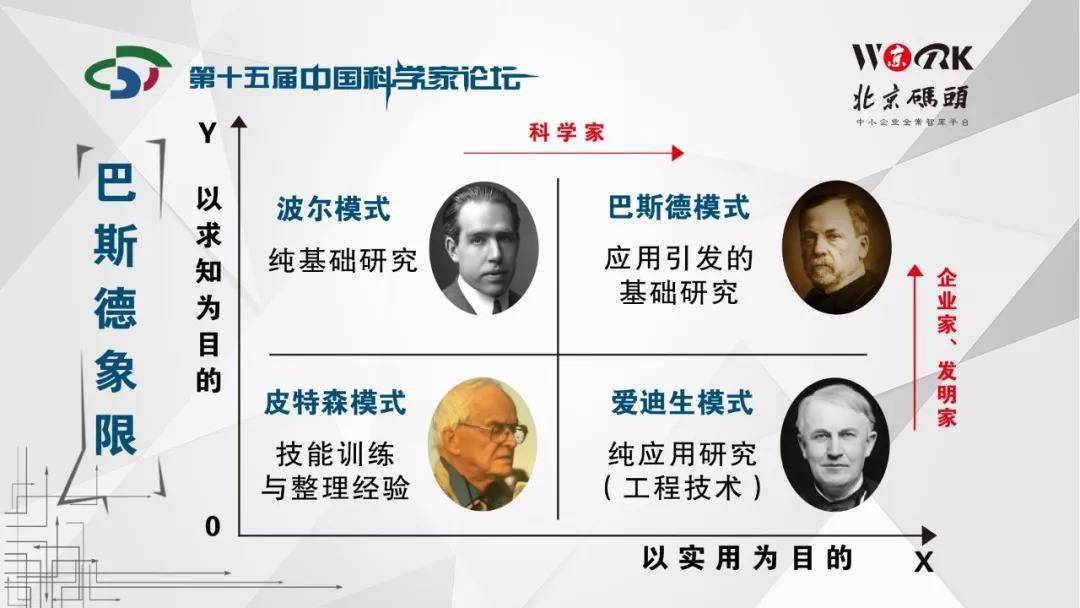

1997年 , 曾在美国国家科学基金会主席顾问委员会工作、时任普林斯顿大学研究生院院长的D.E.司托克斯 , 出版了《基础科学与技术创新:巴斯德象限》一书 , 对近代科学以来的基础研究与应用研究进行了梳理 , 特别是对二战以后美国对基础研究和应用研究的投入进行了分析 , 发现布什提出的基础和应用两分法的范式有片面性 , 从而提出了对研发进行四个象限的分类:

纯基础研究(玻尔象限);既包含应用研究 , 也包含基础研究(巴斯德象限);纯应用研究(爱迪生象限);还有一个象限是“包含那种探索特殊现象的研究 , 既不考虑一般的解释目的 , 也不考虑其结果会有什么应用 。 ”[7]

文章图片

在这四个象限的研究中 , 最关键的是巴斯德象限 。 它着眼于基础与应用相结合的研究 , 包括曼哈顿工程以及战略研究 。 这个概念的提出 , 有力地解释了美国战后对科技研发投入中的关系 。

司托克斯看来 , 一项重大的技术创新往往既包含基础研究 , 也包含应用研究 , 认为只有基础研究才促进了应用研究的线性观点是错误的 。 而对于政府的科技政策 , 因为巴斯德象限上联着基础研究 , 下联着应用研究 , 使这几种研究相互关联与渗透 , 无法截然区分 。 他以心脏手术为例:

1846年普通麻醉投入使用 , 使外科手术成为可能 。 但到能进行心脏手术 , 却经过了一个世纪 , 这是由于一系列基础科学与医疗技术需要突破 。 卡莫罗和最普斯在1975年11月号《循环研究》(Circulation Reseach)上发表文章 , 发现能够进行心脏手术实际上需要有三类研究的突破:与解决临床问题无关的基础研究;与解决临床问题有关的基础研究;还有与基础生物、化学或物理无关的研究 , 它们所占的比例分别为37%、25%和21% , 其余剩下17%中有15%的开发和2%的评估与综合 。 司托克斯认为这个例子正好证明了一项重大突破 , 包含着玻尔象限(纯基础研究)、巴斯德象限(基础研究与应用研究的结合)、爱迪生象限(纯应用研究)的突破 。 [8]

这其实是科技进步中的常态 。

以我国两弹一星为例 。 搞两弹一星是一项有明确目标的应用性项目 。 但又不是纯粹的应用研究 , 因为还需要许多物理、化学以及其他学科的基础研究 , 也需要一些我国所没有的工艺技术上的创新 。 这些理论和技术都需要我国在研制过程中自行突破 。 也就是说 , 我们只知道这东西能造出来 , 但不知道怎样能造出来 , 这就必须包括玻尔、巴斯德、爱迪生三个象限的研究 。 于敏对研制氢弹和核武器小型化的巨大贡献 , 都是在纯基础研究上:

【周建明:我们为什么要强调基础科学研究?】在氢弹研制中 , 当时尚不能确定氘氘聚变、氘氚聚变和氚氚聚变哪种热核反应适用于氢弹 。 美国是通过实验来一项一项来试错的 。 这条路径要求有很强大的工业基础 , 非常耗时 , 代价又大 。 在没有条件做试验的情况下 , 于敏用一种近似方法估算出了所有轻核反应的反应截面上限 , 发现氚氚反应并不具有特殊优越性 , 予以否定 , 确立了氘化锂材料核反应中现场造氚的技术路线 , 使我们国家不仅大大节约了研制氢弹时间 , 也避开了工业基础差 , 资源有限的弱点 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。