成绩|“双减”之下,一定要让孩子做这3件“无用的事”( 二 )

对中美日韩四国高中生的对比研究发现,中国家长最关注孩子的学习成绩,最不关注孩子的情绪和交友。但情绪和交友恰恰包含在孩子快乐幸福的要素中,也是孩子最容易出问题的部分。

中国青少年研究中心与中国科学院心理所的合作研究还显示,7.7%的中学生存在高抑郁风险,5.5%存在重度焦虑,18.1%有过自杀想法。

没有家长愿意孩子有了好成绩但心理上出问题或走向违法犯罪。因此,要实现教育目标,还要从孩子幸福快乐的要素入手。

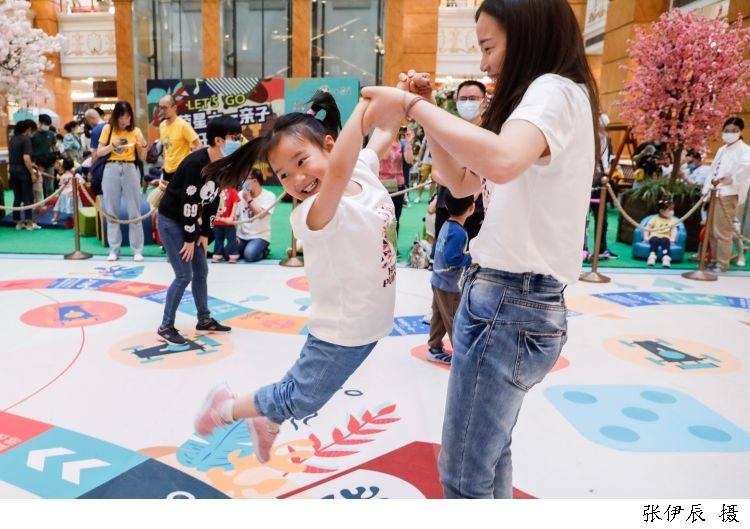

文章插图

一定要让孩子做三件“无用的事”

决定一个人成功的因素很多,合作、宽容、坚持、耐心、诚实、责任心等品质都是成功的要素,友情、亲情、自由、乐观、健康、自尊、品味等也是幸福的因素。这些品质、素养、情感的作用远远超过智商。

国家这次“大动干戈”减轻作业负担和校外培训负担,正是要直击痛点,留出时间来让孩子全面发展,让孩子从小有幸福的童年,长大有幸福的一生。

正写到这里,我收到好朋友的微信,一个12岁女孩跳楼前留下满满三页遗书,上面写道:“若有来生,我们不要再见面了。想想也没什么,你们爱的不是我,是冲进班级前十的我,是排名年级前二十的我,是考到满分的我”“是我太懦弱了,我不敢面对下一次的语文六十多分,数学七十多分和英语八十几分,我还是活成了自己最讨厌的样子”。好朋友跟我说:“有的家长不能给孩子快乐的童年,甚至要他们的命!”

为了不再让更多的孩子无助与流泪,不再让更多的孩子用生命去呐喊与讨伐,家长要拿出决心和勇气,安排好“双减”之后的生活,至少必须做三件事。

第一是运动。运动对人一生的发展具有重大价值。中国青少年研究中心对3300多名中小学生的运动状况研究发现,运动时间是否充足与学习成绩高度相关。

每天运动1小时—2小时的学生,成绩在班级属于上等和中上等的比例分别是19.1%和42.7%,不运动的学生属于上等和中上等的比例分别为10.1%和31.2%。另外,体育好的学生,学习成绩上等的比例为24.8%、下等的比例为5.0%。

研究还发现,体育好的学生朋友人数更多,更愿意与伙伴一起玩,更善于沟通。因此,想让孩子提高成绩、有朋友、性格开朗、善于合作,就带孩子多运动吧。

第二是玩耍。孩子需要自由自在的时间,但玩耍、休闲常常在家长看来最没意义,孩子的休闲要么被忽略,要么被安排。家长更想让孩子阅读经典文学而不是欣赏电影、学摄影技能、研究考古发现,更想让孩子选择外语、思维、语文等课外培训而不是攀岩、滑雪、木工等活动。有的家长要求孩子玩耍也必须有意义,比如去郊游就被要求要写篇作文。

其实,“无用之用,方为大用”,很多看似无用的休闲时光,正是滋养孩子成长的精神养分。家长一定要给孩子能自主安排的时间,不干涉、不限制,让孩子自己放开了玩,让孩子的压力能得到释放,情绪能得到缓解,自主性能得到提升。

有的家长担心让孩子随便玩耍,他们就会玩网络游戏,玩了就可能沉迷。实际上,网络游戏不仅是这一代孩子的娱乐方式之一,也是他们的社交语言。

研究发现,七成多中学生表示喜欢网络游戏,七成多认为网络游戏帮助他们减压,但是经常给孩子推荐游戏的家长却不足1%,经常陪孩子玩游戏的家长也只有一成多。而课余没时间做感兴趣的事、家长反对上网、家庭教养方式专制粗暴、学业压力大的孩子,反而容易沉迷网络。

第三是劳动。很多家长认为劳动并不重要,中考高考又不考。但是,劳动对于孩子一生的意义是奠基性的。劳动有利于促进手眼协调发展,减少感觉统合失调导致的学习障碍。这些障碍在12岁之前加以训练是可以纠正的,12岁以后往往难以改变。

- 14岁女孩身高直冲175厘米,儿科医生:3样食物是“长高王”,可敞开吃

- 孩子若有这“3个特征”,多半是潜在的学霸,即使贪玩也没关系

- 宝宝眼睛有这些“特点”,长大后智商更高,你家娃中了吗?

- 孩子“阳了”不要慌,牢记:“4多喝,2多吃,做1事”,助力恢复

- “经常被抱”和“不常被抱”的孩子,长大后几个方面差距比较明显

- 带“亲孙”和“外孙”,哪个到头来是一场空?过来人的话很现实

- “老大傻,老二精”,出生顺序决定孩子智商?看看心理学如何解释

- 真的有天性凉薄的孩子吗?妈妈:“等病好了,孩子也打算不要了”

- 一寸光阴一寸金|著名的劝学诗一寸光阴一寸金原诗上一句是 蚂蚁庄园12月23日答案

- 单身宝妈在国外3年,和宝宝没有“羊”的经验分享

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。