雷 礼 锡/文

摘 要:以山水诗、山水画、山水园林、山水城市等艺术形式为代表,传统山水艺术蕴含了宜游、宜居、宜农、宜学的美学精神,反映了中国人追求人与自然山水和谐相处的精神祈愿 。

关键词:山水艺术;美学精神;艺术美学

中国传统山水艺术蕴含有人与自然山水之间的审美联系与价值取向,并充分体现在传统山水诗、山水画、山水园林等艺术形式中 。先秦时代就已出现了对自然山水的热情讴歌与自由审美,如《诗经》、《楚辞》就保存了许多描述各种山水意象的作品,汉代画像砖与画像石也创造了许多山水图像 。正是这些艺术作品唤醒了中国人的山水审美意识,使得山水成为人与世界相互对话、沟通的重要渠道,进而催生了由山水诗、山水画、山水园林、山水城市所构成的山水艺术体系,成为中国传统山水艺术美学精神的重要载体 。那么,中国传统山水艺术究竟包含哪些美学精神?从现代美学角度来看,宜游、宜居、宜农、宜学就是蕴含在传统山水艺术中的四种美学精神,代表了中国人追求人与山水和谐相处的精神祈愿 。

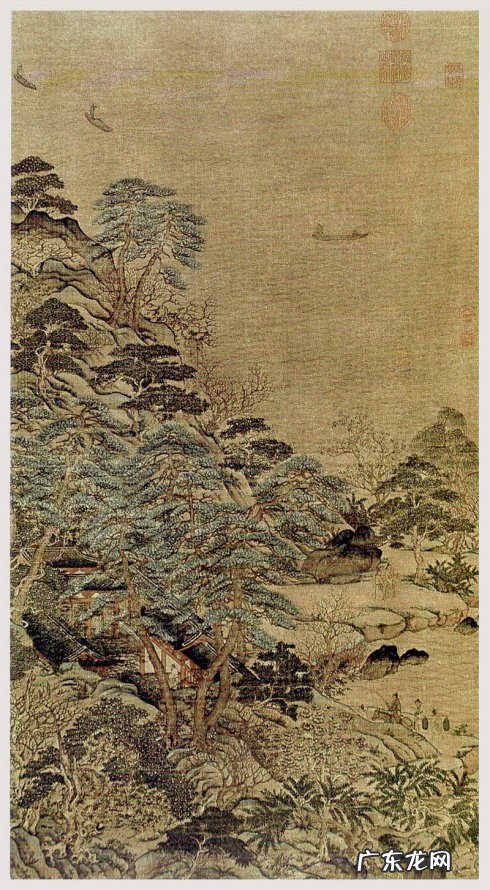

文章插图

李思训《江帆楼阁图》

一、山水宜游“游”是中国古代山水艺术与山水美学的重要范畴之一,而强调山水宜游自然也成了中国传统山水艺术美学精神的重要内容 。

山水宜游首先体现在“宜德之游”,是以追求人格风范为基础的道德乐游 。先秦儒家重要代表人物孔子十分推崇“游于艺”(《论语·述而》),追求文学艺术中审美愉悦与道德修养合二为一的精神境界 。孔子的审美追求并不排斥自然山水 。曾皙曾经说:“暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归 。”(《论语·先进》)孔子非常赞赏曾皙的这种生活理想,表明孔子认同人类融入自然、享受山水风光的日常审美方式 。孔子也说:“知者乐水,仁者乐山 。知者动,仁者静 。知者乐,仁者寿 。”(《论语·雍也》)这表明孔子虽然承认山水具有宜游乐游的性质,但其宜游乐游也指向道德目标 。由此可见,孔子乐游山水的基本思想在于保障审美自由与树立圣贤仁德的相互结合,其根柢在“宜德” 。

中国山水艺术史一直深蕴宜德之游的基本思想 。在山水田园诗十分发达的唐代,“德”实为山水诗的精神主调 。孟浩然《与诸子登岘山》诗云:“人事有代谢,往来成古今 。江山留胜迹,我辈复登临 。水落鱼梁浅,天寒梦泽深 。羊公碑字在,读罢泪沾襟 。”其中借汉江山水风光、借岘山上留存的晋代羊祜碑,感怀世事、人生的蹉跎 。王维在《汉江临眺》中借助“楚塞三湘接,荆门九派通……襄阳好风日,留醉与山翁”这类诗句传递了国家强盛、江山宜人的道德内涵 。

山水宜游也体现在“宜心之游”,是以追求人格自由为基础的心灵悠游 。与孔子的儒家思想类似,老庄道家思想也推崇至圣人格,承认圣人也要追求审美愉悦,如老子讲“得至美而游乎至乐,谓之至人”(《庄子·田子方》) 。那老庄所推崇的审美理想在具体内涵上与孔子有何区别呢?老子说得明白:“吾游心于物之初 。”(《庄子·田子方》) 。这个“物之初”显然不是孔子所讲的道德标杆,而是老子所讲的“自然”、“道” 。庄子将老子的见解具体阐释为“天地大美”、“四时明法”、“万物成理”,并认为“圣人者,原天地之美而达万物之理”(《庄子·知北游》) 。圣人何以完成这种审美活动?庄子主张借助“逍遥游”,也就是通过将自己的心灵置于天下之外、事物之外、名利之外的精神体验方式,即“心斋”、“坐忘”,达到“无己”、“无功”、“无名”的精神自由状态 。此种精神自由状态在何处能够得到最佳的实现?这就是悠游于山水 。只有广阔的山水空间能够远离尘世,让人“乘天地之气,而御六气之辩,以游无穷”,让人“乘云气,御飞龙,而游乎四海之外”(《庄子·逍遥游》) 。在庄子眼里,能够以心灵悠游于开阔的天地山水之间,实乃天下圣人的典范 。老庄的山水宜心之游的观念,对山水画的创立与发展起了重要作用 。晋末刘宋时期杰出的山水画家宗炳说“圣人以神法道,而贤者通;山水以形媚道,而仁者乐”,故而大力倡导山水画,因为“嵩华之秀,玄牝之灵,皆可得之于一图矣”,[1]12-13而且人们可以像浏览自然山水一样在山水画里“澄怀味象”,游心于道 。

- 每学期班主任评语 班主任年终学期评语

- 今年国庆高校学生可以回家吗2022

- 高中同学结婚给200够吗

- 东南西北那边的风水好 西边有路风水

- 山水观音有什么说法 观音山上观风水

- 怎么学会看风水什么叫虾头

- 肇庆羚羊峡森林公园 肇庆羚羊峡的风水地

- 63年出生住宅风水 台湾著名风水先生

- 罗盘测风水 罗浮山风水留题

- 咳嗽风水哪出问题 咳嗽与风水有关系吗

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。