风冷方案历经40多年的演变 , 主要通过三条路径实现散热优化:一是从散热器入手 , 比如材料由铝变成铜、将翅片加大扩展散热面积、改良热管排布、利用富余空间补充远端散热等;二是提高风扇速度 , 制约点是机电控制和马达质量 , 主要交由几家专业的风扇厂商负责;三是在发热元件附近部署传感器 , 类似人体的末梢神经 , 一旦感知局部升温就快速投放冷量 , 反馈越灵敏 , 调控越精准 。

对服务器厂商而言 , 风扇调控策略是其擅长的领域 , 研发团队要做的 , 恰是从系统风扇本体的声振性能为切入点 , 解决散热与可靠性之间的博弈 。

从可能的振源到受振敏感元件之间的路径太多 , 需要借助对比和定量分析法 , 对各个因子逐一进行耦合切断 , 主板、存储控制卡、背板连接器等都曾上过“黑名单” 。

在经历近半年的排查分析后 , 一个“突发奇想”的行动——索性切开机箱 , 把振动传递路径上的影响因子全部做解耦抽离 , 迫使真正的“元凶”浮出水面 。 机箱一切两段 , 切断了机械传动路径 , 中间用纸板把硬盘和风扇隔开 , 硬盘不再受风的影响 , 同时对风扇产生的噪声也有一定遮挡 , 硬盘读写功能逐渐攀高 。 再换不同转速的风扇及方案组合进行反复验证 , 最终工程师找出了“气动噪声”这个“深藏不露”的重要影响因子 。

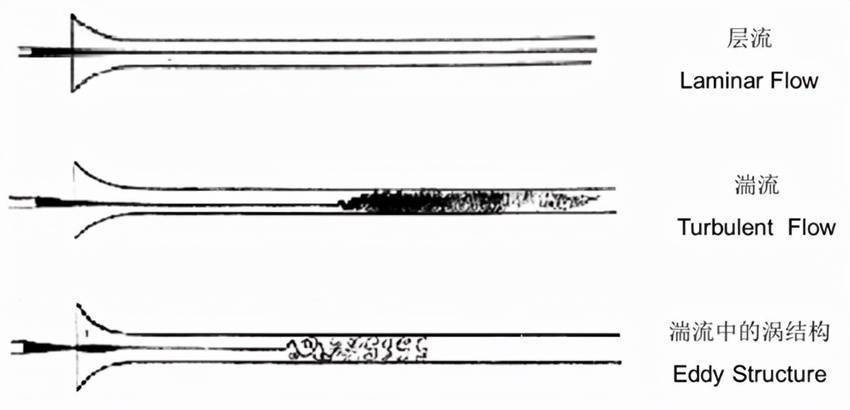

在流体力学中 , 这个影响因子叫做:“湍流” , 也就是济南趵突泉公园康熙题字碑的“激湍”的标准名称 。 湍流打到风扇扇叶上 , 风回来得比较无序 , 而且有部分声音从风扇背面传到前方 。 要把大的空气漩涡破掉 , 最理想的方案肯定是将湍流转换成层流 , 或者在高风压条件下把大湍流切成小湍流 。

文章图片

2021年秋季清华大学《湍流概论》中湍流产生的介绍

PS:H.Tennekes&J.L. Lumley 曾对湍流进行过评论:尝试解决湍流问题的成功与否 , 强烈地取决于包括做出关键性假设的灵感 。湍流需要奔放的发明者 , 正如需要专业分析师那么重要 。

传统服务器会采用减振垫来减缓振动 , 这种方法针对机械传动路径有效 。 同时依靠风扇后端的挡风罩切割和控制风向 。 但当系统风扇转速从每分钟2万转提升到3万转 , 机箱内部的湍流问题就愈发凸显 , 亟需新的机械结构在风力源头担当重任 。

没有人愿意啃硬骨头 , 除非被逼到墙角 。 从层流到湍流的转体 , 是业界公认的难题 。 北大的数学大神韦东奕曾从数学模型的角度求解层流到湍流的变化 , 获得百万奖金 。 服务器的研发工程师则在应用维度作出开创性的尝试:从初期的百叶窗到最后敲定波导网 , 其间历经成百上千次的锤炼 。 研发工程师采用不同宽度、孔径的横向或纵向波导网进行多次对照试验 , 起始阶段效果并不理想 , 没有满足高可靠性的要求 。 但测试证明波导网的确能有效缓解振动 , 有助于提升通风量并形成稳定的平行风流 。

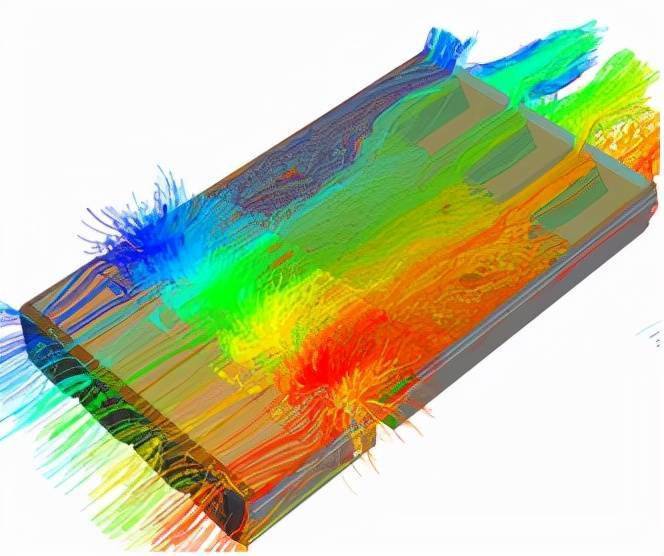

文章图片

研发初期服务器内部系统流场仿真图

一个偶然的机会 , 研发人员受到深圳机场航站楼六边形建筑结构启发 , 萌生蜂巢形状波导网设计思路 。 综合测试后发现 , 六边形波导网既节省材料 , 通风量也适宜 , 同时足够坚固 , 对风流能有力约束 , 并减小湍流造成的振动 , 解决了风扇散热与可靠性无法兼得的难题 。

波导网内部为铝制六边形蜂巢状小孔 , 单边厚度不足0.2mm , 重量仅11克左右 , 可谓“薄如蝉翼” 。 为探求不同机型最佳波导网结构 , 研发工程师还针对蜂巢单元的尺寸和蜂巢板的厚度进行测试 , 为每一款服务器找到孔径、厚度相匹配的波导网 , 并对降噪需求突出的机型填加了吸音海绵 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。