“芯片”可通过感知、传递、供能、思考与记忆等功能帮助AI将人类的思考过程信息化、机械化 , 是当今电子产品及系统更新迭代的核心科技 。 但归根结底 , AI只是试图通过算法去复刻人体的部分功能 , 人体才是最智能、最精密的系统 , 这一精密系统的复杂性远远超过现代科技所能窥探的程度 , 其中最有代表性的当属“血糖稳态系统” 。

什么是血糖稳态?简单来说 , 就是血液中的葡萄糖流入又流出 , 始终处于动态平衡 , 从数据上看 , 正常生理状态时 , 人体血糖水平稳定在3.9~5.6mmol/L(70~100mg/dL) , 而这种状态的维持便依赖于血糖稳态自主调节系统 。

人们是如何感受血糖水平、并维持血糖稳态的?血糖稳态自主调节系统究竟如何运作?2020年内分泌学界大奖Rolf Luft Award的获得者——宾夕法尼亚大学的Franz Matschinsky教授 , 为了解开这一疑惑上下求索近半个世纪 , 如今答案逐渐明了 。 既往可知 , 血糖稳态系统涉及多个器官、组织与激素等的精密协作 , Franz Matschinsky教授的研究证实 , 葡萄糖激酶(Glucokinase, GK)集感知、传递功能于一体 , 可敏锐地感受葡萄糖浓度的变化 , 启动血糖调控核心器官(胰腺、肝脏、肠道)的升糖/降糖机制 , 适时调节胰岛素、胰高糖素、GLP-1等控糖激素的分泌 , 以及肝糖元的合成或分解 , 介导葡萄糖的存储与利用 , 从而维持血糖稳态 , 可谓是真正的调糖之“芯” 。

葡萄糖激酶(GK)是什么?

葡萄糖激酶(GK)对于学习过生物化学的人而言 , 可以说是“最熟悉的陌生人” , 因为它是己糖激酶(HK)家族的一种亚型 , 而HK是细胞内葡萄糖摄取和利用过程中不可或缺的关键酶 , 是维持促进葡萄糖进入细胞所需的梯度浓度的重要因素 。 不同HK亚型其功能及其调控存在很大差异 , GK独特的分子结构和酶动力学特征 , 使其成为人体内唯一可以作为葡萄糖传感器的HK 。

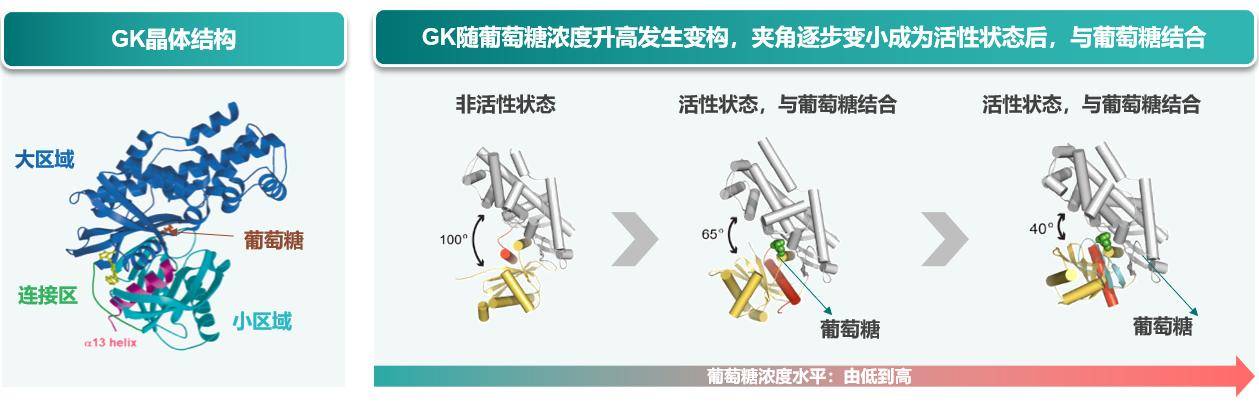

GK本身是单体变构酶 , 其分子结构类似于“夹子” , 在人体内存在三种构象 , 会随着葡萄糖浓度变化而变化:当葡萄糖浓度较低时 , GK不与葡萄糖结合 , 处于非活性状态;当体内葡萄糖浓度升高时 , GK与葡萄糖结合 , 处于活性状态 。

文章图片

始于第一步 , 贯穿每一步

GK可调动血糖核心调控器官的适时启动 , 形成血糖稳态调控回路

GK同时存在各核心调糖靶器官(肝脏、胰腺及肠道) , 是血糖调控核心器官细胞内葡萄糖代谢第一个关键酶 , 当GK敏锐感知到葡萄糖浓度到达葡萄糖调定点后 , 将葡萄糖信号转换为各器官响应 , 开启后续的自主调糖机制 。

在胰岛β细胞中 , 当人体在葡萄糖摄取之后 , 血糖浓度高于5 mmol/L , GK就会被激活 , 促进胰岛素的分泌;逐渐升高的胰岛素作用于肝脏细胞 , 促进肝细胞GK的基因表达 , 为其发挥作用提高足够量的GK 。 当血糖浓度升至10 mmol/L时 , GK与葡萄糖调控蛋白解离 , 前者在肝细胞质中恢复酶的活性 , 启动肝糖原合成 , 通过GK的作用 , 机体最为重要的葡萄糖感知细胞和葡萄糖处置细胞相互协调 , 维持血糖稳态 。

同时 , 在肠道内分泌细胞中 , 随着葡萄糖水平增加 , GK激活启动胰高糖素样肽-1(GLP-1)分泌 , GLP-1可进一步促进β细胞的GK活性和胰岛素分泌增加 。

此外 , 还有研究发现 , GK在下丘脑中发挥作用 。 1)葡萄糖兴奋神经元中的GK将葡萄糖磷酸化后 , 导致KATP通道关闭 , 神经元去极化触发Ca2+通道打开 , 进而分泌神经递质调节血糖稳态;而在葡萄糖抑制神经元中GK可诱导ATP水平增加 , 来刺激Na+/K+ ATP泵完成神经元超极化 , 从而抑制神经元活动 。 GK在垂体前叶细胞中也被证实存在葡萄糖传感功能 , 但具体机制有待进一步探索 。 2)在葡萄糖抑制神经元中GK可诱导ATP水平增加 , 来刺激Na+/K+ ATP泵完成神经元超极化 , 从而抑制神经元活动 , 大多数葡萄糖兴奋神经元表达厌食性肽 , 而葡萄糖抑制神经元在低血糖状态下释放刺激食欲的肽来增加摄食 。 进食引起的胃肠道机械感受器受刺激后产生的饱腹感信号 , 通过迷走神经传导至脑干 , 另外一方面 , 食物刺激肠道GLP-1和GIP的释放进一步影响胰岛素和胰高糖素的释放来维持血糖稳态 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。