这也就是说 , 如果我们对“智能”的要求更高 , 那么它模拟的人类意识特征就要更加广泛 , 其中一条进路是让机器深入“较低的”层次 , 也就是模仿大脑的机制(这并不是说大脑低级 , 而是指它更加现实和基础) 。 侯世达将它总结为“人工智能论题”: “随着智能机的发展 , 它的基础机制会逐渐收敛于人类智能的基础机制 。 ”[13]

文章图片

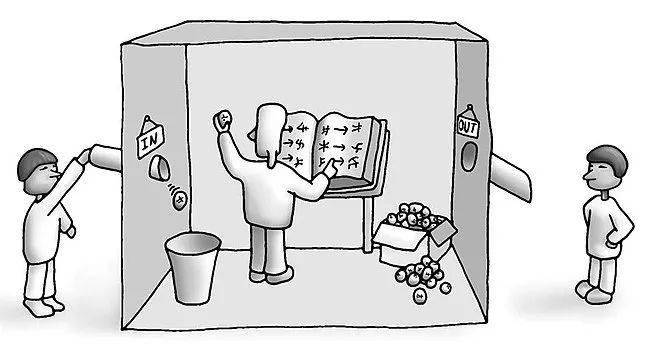

Visualization of John Searle's "Chinese Room"[14]

但 是 ,模拟大脑就代表就能够模拟心智吗?

答案可能是否定的 。 其中一个因素在于 , 心智涉及非常复杂的“意义”问题 , 模拟出的“句法”不同于“语义” 。 心灵哲学家塞尔、丘奇兰德等人曾就“句法”能否产生“语义”展开争论 , 但更复杂的是 , 在命题语言之外 , 世界呈现给我们的东西更为多样 , 音乐、绘画、自然景物都向我们展现自身 , 它们的意义不止于脑与物之间的对应 , 而是向四面八方扩散、盘根错节交织在一起的:

“当把‘形式’这个词用于各式各样形状复杂的结构时 , 想想它的意义是很有意思的 。 例如 , 当我们观赏一幅画并感到美时 , 引起我们反应的是什么?是视网膜上的点和线的‘形式’吗?显然一定是的 , 因为它就是如此进入我们头脑的分析机制的——不过这一处理过程的复杂性是我们感到并不只是看到了一个二维的表面 , 我们在对这幅画的某种内在意义——某种莫名其妙地陷入了二维的那个多维对象——产生共鸣 。 这里重要的是‘意义’这个词 。 我们的心智有一些接受二维模型的解释机制 , 然后再从中‘抽’出高维概念 , 这些高维概念复杂得我们无法有意识地对之进行描述 。 其实 , 我们对音乐的反应也是一样 。 ”[15]

文章图片

这些事物是“触发者”和“运载者” , 一段音乐的意义 , 可能向四面八方延展 , 但我们的解释机制只能有限地捕获其中几个 。 一副绘画作品 , 对于你的意义和对于我的意义截然不同 , 它作为一个客体能够持存 , 但美的属性并不总被触发 。 模拟出的“句法”通常显而易见、人人可用 , 但“意义”却具有隐蔽性 , 它不是那种按照程序就一定可以被计算、演绎出的东西 。 模拟大脑可能是模拟心智的重要一步 , 但更大的挑战是 , 如何理解和实现一些与“意义”相关的、更靠近意识一侧的现象 , 例如人的惊奇、希望和“自我意识” 。

文章图片

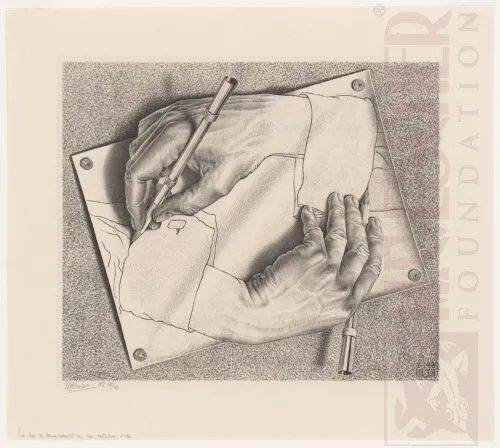

Drawing Hands. January 1948, Lithograph. [16]

值得注意的是 , 作者侯世达并不是要求我们完全回到仅有“自我意识”的那一侧 , 或者坚持一种主客的截然而分 , 而是指出这个难点 , 并提示我们了解到这样一件事:虽然客观语言(如红光的波长、画的线条)和主观语言(对红色的感受、对画的感受)有所区分 , 但二者并非不可调和 。 在思维中的我们 , 无法跳出思维的系统 , 但不应忘记可能有一个高层次的、通过内省和逻辑思维无法企及的领域 , 两种语言并不冲突 。

就像在艾舍尔的作品《画手》:系统之内 , 两只手在互相画 , 但跳出系统 , 它们是一体的奇迹 。

商务印书馆学术中心 哲社室

[1] [美] 侯世达 , 《哥德尔 , 艾舍尔 , 巴赫——集异璧之大成》 , 商务印书馆 , 2021 , 第106页 。

[3] 图源 https://mcescher.com/gallery/impossible-constructions/#iLightbox[gallery_

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。