2021年12月24日 , 我有幸受邀作为主旨演讲嘉宾参加了在合肥举行的长三角数字创意产业发展大会 。 我演讲的题目是《元宇宙:数字创意产业的新机遇》 。 我以中国人自古就有的一个美好愿望——见字如面——作为贯穿演讲的核心意向 。 在此文中我也如此吧 。

美国传播学者约翰·彼得斯指出 , 媒介技术的发展史就是人类幻影/鬼魂/化身不断极剧增加的历史 , 反之亦然 。 这也是我这里从媒介和传播角度论述化身的原因 。

人类最早的沟通模式是“亲身传播” , 此时传播主体和传播内容总在一起 , 因此最多能允许“雅典城邦”几百人聚会的规模 。 后来出现了文字 , 它是最早的“离身传播”(远距离传播) , 因而文字也成为人类最早的“化身” 。

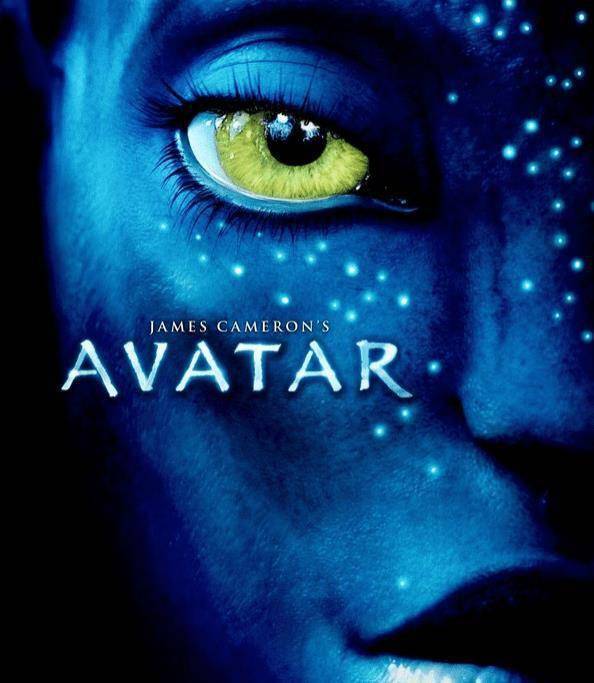

“化身”一词源自梵文 avatar , 指神的显身 。 在印度教中 , 各种神在人间都以多个化身存在 。 2009年获得巨大票房的美国科幻电影《阿凡达》的英文原名即是 avatar , 它让我们知悉了这个词的数字化含义 。

文章图片

文字作为化身一但离开其作者的即时支持 , 就会变得贫瘠和危险 , 因此 , 柏拉图给我们留下了据说是世界上最早的“媒介学论文”——他通过埃及王的嘴向文字的发明者托拉发出了对文字的批评 , 认为它脱离了作者的控制 , 不看对象(“乱交”) , 不守机密 , 不能互动 , 不利于人类的自主记忆 。 一句话 , 文字作为作者的化身传播远不如作者亲身在场的对话 。

【专栏︱虚拟化身,见字如面】但文字带来的巨大传播效率是不容质疑的 。 它将我们的思想外化为可触的平展之物 , 作者因此可以检视、修改、传播和印刷它 , 以供同行研讨、争论和评价 。 有文字才有文明传承 , 有印刷文字才有14世纪哥伦布发现了新大陆、16世纪马丁路德·金引发了宗教改革和17世纪欧洲科学革命的出现 , 而这正是推动人类社会走出中世纪进入现代社会的主要动力(伊丽莎白·爱森斯坦) 。

尽管如此 , 柏拉图2500年前精准的“文字不如对话”的评价一直让后人挥之不去 。 文字是线性的、贫瘠的 , 虽然威力巨大 , 但毕竟效果不如“面见” , 所以无论中西 , 人类总有“见字如面”的美好愿望 , 只是受制于媒介技术的有限带宽 , 它只能一个梦想 。

19世纪30年代 , 电报出现 , 人类传播首次实现了“传播”(?communication)和“交通”(?transportation)的分离(詹姆斯·凯瑞) 。 这意味着传播的内容不必受此前送邮件的马车、轮船或火车的速度限制 , 而可以以光速到达接收者 , 超过了人类面对面对话的反应速度——但电报的内容却愈发精简和贫瘠 , 似乎离“见字如面”的梦想更遥远了 。

接下来我们快进到桌面电脑和互联网时代 , 从世纪80年代开始 , 数字游戏中的化身先后体现为网球拍、飞船、吃豆人、第一人称枪手、3D化身等形式 。 尽管其逼真性、沉浸性和互动性都在不断提升 , 但一直不令人满意 , 直到2021年“元宇宙”概念的提出——这个概念似乎预示着 , 此前我们还必须在化身之外 , 用键盘和鼠标控制它的行为 , 今天我们则可以戴着VR头盔进入到化身之中 , 我们的现实行为就是化身的虚拟行为 , 而且我们可以远程即时地传输这种行为 。

由于信息与传播技术发展成果的集中出现 , 今天 , 我们离实现“见字如面”传播梦想前所未有地近 。 于是各种虚拟化身(包括去世多年的邓丽君)克服空间和时间活灵活现的实现了远程在场 , 给人一种“惊异”和“灵异”的感觉 , 也激发了很多网友留言表达想要通过这一技术“复活”失去的亲人 。 实际上 , 西方一家名为Replica的智能化虚拟人公司 , 其创始人的设计初衷就是要复制出他一位逝去的好友 。 现在该公司的虚拟化身在全世界大受欢迎 , 已经获得了商业成功 。 我提示我们:远程在场的良好效果常常是技术能力和用户想象相结合形成的结果 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。