文章图片

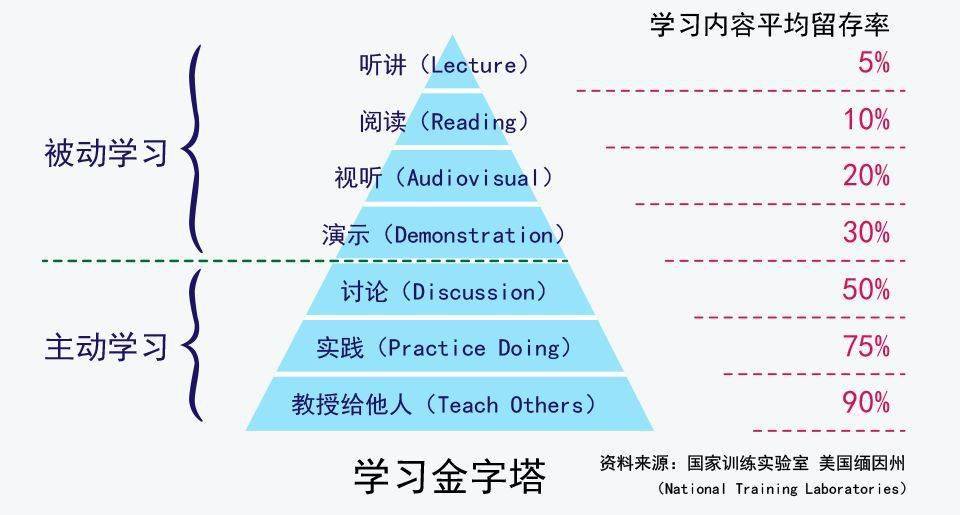

报告称 , 人的学习分为“被动学习”和“主动学习”两个层次 。

被动学习:如听讲、阅读、试听、演示 , 学习内容的平均留存率为5%、10%、20%、30% 。

主动学习:如通过讨论、实践、教授给他人 , 能将原来被动学习的内容留存率 , 从5% , 提升到50%、75%和90% 。

这个模型 , 很好地展示了不同学习深度和层次之间的对比 。 反观自身的学习 , 我们同样可以清晰地划分出不同的层次 。 以阅读为例 , 从浅到深依次为:

听书便捷新颖、浓缩干货的学习看似轻松高效 , 实则处于被动学习的最浅层 。 好一点的情况是读原书 , 但读完之后却不回顾或少有提炼总结 , 只满足于输入的过程 , 这类学习的知识留存率很低 。

自己读书

自己读书+摘抄金句

自己读书+思维导图/读书笔记

自己读书+践行操练

自己读书+践行操练+输出教授

卿不见 , 几天之后就想不起来自己读了什么吗?更糟的是 , 这种努力会导致盲目追求阅读的速度和数量 , 让人产生勤奋的感觉 , 实际上这是低水平的勤奋 , 投入越多 , 损失越大 。

初级阅读者不可避免踩入这两个坑 , 而另一类浅层次学习的人数也不少 。 这类人能够自己阅读 , 也做读书笔记或思维导图 , 但遗憾的是 , 读书笔记的内容往往是把书中内容罗列一番 , 看起来更像是一个大纲 。

很多人醉心于此 , 似乎自己对全书的知识了若于胸 , 殊不知自己只是“农夫山泉”而已——“我们不生产知识 , 我们只是知识的搬运工!”虽然这种做法一定程度上属于主动学习 , 但它仅仅是简单“知识陈述” , 与高级别的“知识转换”有很大的不同 。

更深一层的是 , 读书之后能去实践书中的道理 , 哪怕有那么一两点让生活发生改变 , 也是很了不起的 , 因为从这一刻开始 , 知识得到了转化 。

从知道到做到是一个巨大的进步 , 然而自己知道或做到是一回事 , 让别人知道或做到又是另外一回事 。 不信 , 试着将自己知道的东西向别人清晰地讲出来 , 你会发现这并不容易 , 想得挺明白 , 讲的时候就语无伦次了 , 如果再让你写下来呢?可能根本无从下笔 。

请注意 , 这种困难才是真正深度学习的开始!因为这必须动用已有知识去解释新知识 , 当你能够把新知识解释清楚时 , 就意味着把它纳入了自己的知识体系 , 同时达到了教授他人的水平 , 并可能创造出新的知识 。

罗振宇曾提到他是这样学习的:

我每天要求自己写够五篇阅读心得 , 不用长篇大论 , 短短几个词就行 。 因为真正的学习就像是缝扣子 , 把新知识缝接到原有的知识结构中 。

每天写五篇阅读心得就是逼迫自己原来的知识结构对新知识做出反应 , 然后把这个反应用文字固化下来 , 缝接的过程就完成了 。

“缝合”是深度学习的关键 , 而大多数人只完成了“获取知识” , 却忽略了“缝合知识”这一步 , 学习过程是不完整的 。

另外 , 一些人有了一定的缝合 , 但缝合得不够深入 , 没有高质量的产出 , 也使得学习深度大打折扣 。

浅层学习满足输入 , 深度学习注重输出 。 从想法到语言再到文字 , 即网状的思维变成树状的结构再变成线性的文字 , 相当于把思想从气态变成液态再变成固态——那些固态的东西才真正属于自己 。

任何知识都不可避免地会损耗 , 这种损耗一直存在 , 如果不能让学到的东西固化下来 , 时间一长就会烟消云散 。 有了自己的东西 , 便一定要“教授”出去 , “教授”和“缝合”会相互形成巩固和循环 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。